超过80%的女性一生中会经历不同程度的经期腹痛,其中约10%-15%的痛感足以干扰日常生活。这种周期性疼痛既可能源于生理机制失衡,也可能暗示潜在疾病。理解其成因并掌握科学的应对策略,是女性健康管理的重要课题。

典型症状包括下腹痉挛性疼痛(可能放射至腰背、大腿)、恶心呕吐、腹泻、头晕乏力等,严重者出现冷汗、晕厥。根据成因可分为两类:

1. 原发性痛经:初潮后1-2年内出现,生殖器官无器质性病变,疼痛集中于经期前48小时,与前列腺素过量分泌直接相关。

2. 继发性痛经:多始于成年后,疼痛逐渐加重且持续时间长,常伴随月经紊乱、痛,可能由子宫内膜异位症(占继发性病例的70%)、子宫腺肌病等引发。

警示信号:突发剧烈疼痛、发热、异常分泌物或疼痛持续超过3天,需立即就医排查盆腔炎、卵巢囊肿等急症。

1. 前列腺素风暴:

月经期子宫内膜释放过量前列腺素(PGF2α),引发子宫强烈收缩与局部缺血。研究发现,痛经女性经血中PGF2α浓度是正常女性的5倍。这种物质同时刺激胃肠道平滑肌,导致恶心、腹泻等伴随症状。

2. 神经敏感性改变:

P物质和血管加压素等神经递质异常,使疼痛信号传导增强。磁共振成像显示,痛经患者大脑疼痛处理区域(如岛叶)活跃度显著升高。

3. 结构异常因素:

子宫过度前倾/后屈、宫颈管狭窄等解剖学变异会阻碍经血排出,加剧宫缩疼痛。

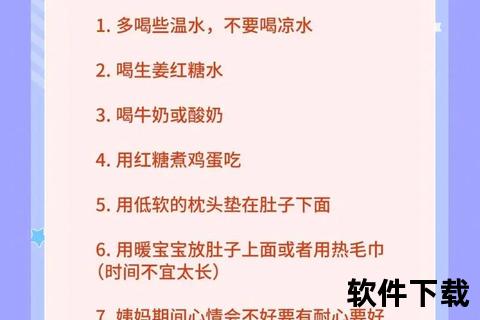

1. 热疗效应:

40℃热敷腹部15分钟可使子宫血流增加25%,快速缓解痉挛。建议使用恒温热水袋或添加生姜的精油热敷贴。

2. 靶向药物使用:

3. 运动干预:

眼镜蛇式瑜伽可增强腹肌代偿能力,经前期每日练习10分钟能降低30%疼痛强度。经期推荐慢速爬行配合腹式呼吸,改善盆腔血液循环。

1. 营养调节:

2. 中医非药物疗法:

3. 生活方式调整:

1. 青少年患者:

首选局部热敷与低剂量布洛芬(5-10mg/kg),避免使用含咖啡因复方止痛药。研究表明,12-16岁女孩连续3个月补充维生素B6(50mg/日)可减少40%止痛药用量。

2. 备孕女性:

继发性痛经患者建议优先治疗基础疾病。例如,子宫内膜异位症患者术后联合GnRH-a药物6个月,妊娠成功率提高至58%。

3. 围绝经期女性:

突发加重性痛经需警惕子宫肌瘤变性,推荐每6个月进行经超声监测。

1. “红糖水能治痛经”:

热饮本身通过舒张血管起作用,红糖并无特殊成分。同等温度的白开水缓解效果无统计学差异。

2. “生孩子能根治痛经”:

仅对部分宫颈狭窄患者有效。临床数据显示,顺产后原发性痛经复发率仍达42%。

3. “痛经必须静卧”:

适度运动(如每分钟80步步行)可促进内啡肽分泌,较完全卧床者疼痛持续时间缩短1.8小时。

出现以下情况建议24小时内就诊:

①疼痛VAS评分≥7分(10分制)

②经血出现大块膜状物或异味

③止痛药用量超过说明书最大剂量仍无效

④合并发热(体温>38.5℃)

面对经期腹痛,科学认知比盲目忍受更重要。通过个性化方案管理,90%以上的患者可实现疼痛可控。记住:疼痛是身体的预警信号,及时干预既能提升生活质量,更能守护生育健康。建议每位女性建立经期症状日记,为个性化治疗提供数据支持。