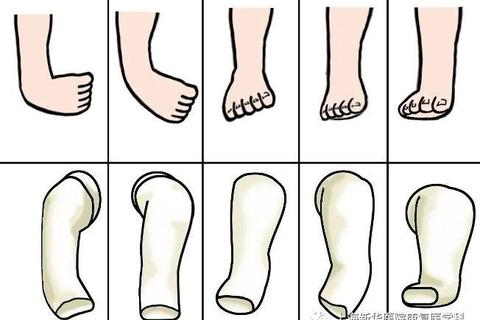

新生儿足内翻是婴儿出生后常见的足部形态异常之一,表现为足部向内侧倾斜,前足内收、内翻,形似马蹄状。若不及时干预,可能影响孩子未来的行走能力和骨骼发育。据统计,约1/1000的新生儿存在先天性马蹄内翻足,而生理性足内翻(假性内翻)则更为常见,多数可通过早期干预完全矫正。本文将从症状识别、病因、诊断及干预策略出发,为家庭提供科学指导。

新生儿足内翻需与正常足部发育现象区分。生理性足内翻多由胎儿宫内姿势压迫引起,表现为轻微内收、内翻,但足部柔软,可通过被动拉伸恢复中立位,常在出生后3-6个月自行改善。而病理性足内翻(如先天性马蹄内翻足)则伴随以下特征:

注意:若婴儿同时存在肌张力异常(如尖足、下肢僵硬),需警惕脑瘫或其他神经肌肉疾病。

足内翻的成因复杂,主要分为两类:

1. 生理性因素

胎儿宫内压迫导致的暂时性形态异常,无骨骼或神经结构异常。

2. 病理性因素

医生通过以下方法综合判断:

适用于生理性内翻及轻度病理性内翻,需在出生后1-2周内启动:

家长每日进行轻柔的足部被动拉伸(图1),重点放松内侧紧张肌腱,每次5-10分钟,每日10-15次。

示例动作:一手固定足跟,另一手将前足向外展方向缓慢推压,维持10秒后放松,重复5次。

采用Ponseti方法,通过系列石膏逐步矫正足部形态,每周更换一次,持续4-6周。80%的先天性马蹄内翻足可通过此方法治愈。

仅用于严重畸形或保守治疗无效者,包括跟腱延长术、软组织松解术等,术后需配合康复训练。

避免侧卧压迫患足,抱婴儿时双腿自然伸展,勿交叉。

石膏或支具佩戴期间每日检查皮肤,防止压疮。可使用婴儿润肤霜保持足部湿润。

出现以下情况需立即就诊:

1. 足部僵硬无法被动矫正;

2. 皮肤出现红肿、破损或感染;

3. 矫正后再次出现内翻倾向;

4. 伴随其他异常(如肌张力增高、发育迟缓)。

新生儿足内翻的预后与干预时机密切相关。早期识别、科学治疗及家庭积极参与是康复的关键。通过手法矫正、支具管理与康复训练,绝大多数患儿可在1-2年内恢复正常步态。家长需保持耐心,遵循医嘱,为孩子营造积极的康复环境。