在安静的诊室里,医生的听诊器突然停下,轻声说出一句“孩子心脏有杂音”——这句话足以让无数家长瞬间心跳加速,脑海中闪过各种可怕的联想。真实的答案往往比想象中简单得多。

一、什么是心脏杂音?科学拆解“异常声音”

心脏杂音是血液流经心脏或血管时产生的额外声音,类似水流经过狭窄河道时的湍流声。在儿童中,这种声音可能因心脏结构、血流速度或身体状态的变化而产生。

1. 生理性杂音:无需恐慌的“无害信号”

约50%以上的健康儿童会出现生理性杂音,常见于以下情况:

血流加速:发热、贫血或剧烈哭闹时,心脏泵血速度加快,产生短暂杂音。

胸壁较薄:婴幼儿胸壁薄,心脏声音更容易传导至体表。

左室假腱索:一种先天性心脏纤维结构,像“弹皮筋”般引起杂音,但不影响功能。

这类杂音通常为1-2级(柔和),且随体位、情绪变化而波动。例如,仰卧时杂音更明显,安静时减弱。

2. 病理性杂音:需警惕的“心脏警报”

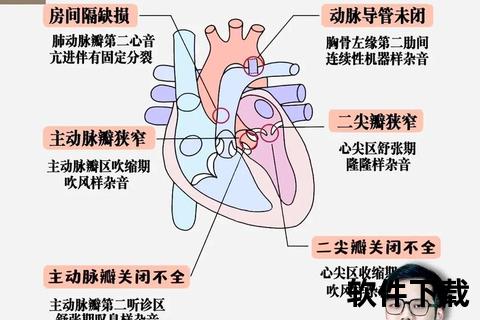

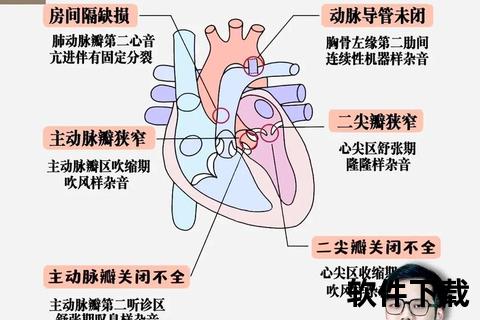

约1%的儿童杂音与先天性心脏病相关,常见疾病包括:

结构异常:室间隔缺损(胸骨左缘3-4肋间全收缩期杂音)、动脉导管未闭(连续性机械样杂音)。

瓣膜问题:二尖瓣关闭不全(吹风样杂音)、主动脉瓣狭窄(粗糙喷射性杂音)。

病理性杂音多为3级以上,伴随症状如喂养困难、口唇发绀、生长发育迟缓。

二、诊断流程:从听诊到影像,层层揭开真相

1. 初步筛查:医生的“黄金耳朵”

医生通过听诊判断杂音的时期(收缩期/舒张期)、响度、音调和传导方向。例如,功能性杂音多为收缩期、柔和且局限,而病理性杂音可能持续整个心动周期。

2. 关键检查:超声心动图的“透视眼”

无创安全:利用超声波成像,无辐射,可清晰显示心脏结构、血流方向和瓣膜功能。

诊断价值:能发现毫米级缺损(如房间隔缺损)、瓣膜异常及心肌病变。

3. 辅助手段:心电图与X光的协同作用

心电图:筛查心律失常或心肌缺血。

胸部X光:评估心脏整体大小及肺血管充血情况。

三、应对策略:从观察到干预,分层管理

1. 生理性杂音:观察为主,无需治疗

定期随访:每6-12个月复查,记录杂音变化。

生活建议:避免过度焦虑,正常饮食和运动,无需限制活动。

2. 病理性杂音:精准治疗,分型施策

药物控制:利尿剂减轻水肿,β受体阻滞剂调节心率。

介入治疗:微创封堵术适用于简单缺损(如动脉导管未闭)。

外科手术:复杂畸形(如法洛四联症)需开胸修复,最佳手术时机因病情而异。

3. 紧急信号:何时必须就医?

若孩子出现以下症状,需立即就诊:

缺氧表现:口唇/指甲发绀、呼吸急促。

循环衰竭:下肢浮肿、多汗、晕厥。

喂养困难:吃奶中断、体重不增。

四、预防与家庭护理:防患于未然

1. 孕期保健:降低先天性风险

避免感染:孕早期警惕风疹、流感等病毒。

慎用药物:部分抗生素(如四环素)可能影响胎儿心脏发育。

2. 家庭观察:日常监测技巧

记录症状:绘制生长曲线,关注运动耐量。

警惕诱因:发热或贫血可能加重杂音,及时纠正。

3. 心理支持:化解“标签效应”

避免过度保护:生理性杂音儿童可正常入学、参与体育活动。

医患沟通:用比喻解释病情(如“心脏里的风声”),减轻家庭焦虑。

五、常见误区澄清:科学认知破除谣言

1. “杂音越大,病情越重”

错误!小型室缺可能杂音响亮,而严重心肌病杂音反而轻微。

2. “所有杂音都会自愈”

仅生理性杂音和部分小型缺损(如5mm以下房缺)可能闭合,病理性杂音需医学评估。

3. “心超有辐射,能不做就不做”

超声检查无辐射,新生儿亦可安全进行。

当孩子的胸腔里传出不寻常的声音,父母的冷静与科学应对是最好的“良药”。记住:多数杂音只是成长路上的小插曲,而非生命的休止符。 通过定期体检、及时沟通和理性判断,每个家庭都能为孩子筑起一道健康防线。