哺乳期乳腺炎的权威应对指南:从症状识别到科学护理

哺乳期乳腺炎是困扰20%母乳妈妈的高发疾病,若不及时干预,可能发展为乳腺脓肿,甚至被迫终止哺乳。本文结合《中国女性哺乳期乳腺炎诊断与治疗指南》等权威文献,系统梳理症状识别、科学治疗及护理要点,帮助妈妈们从容应对这一难题。

一、警惕这些信号:乳腺炎的典型症状

哺乳期乳腺炎分为乳汁淤积型、急性炎症型和乳腺脓肿型三个阶段,症状逐渐加重:

1. 早期表现:局部肿胀、压痛,可触及硬块(楔形或不规则形),乳汁排出不畅,皮肤温度升高但无红肿,通常无发热。

2. 进展期症状:红肿热痛,体温≥37.3℃,伴随寒战、头痛、乏力等流感样症状;血常规显示白细胞、中性粒细胞和C反应蛋白升高。

3. 脓肿形成:肿块软化并出现波动感,深部脓肿需超声确诊。部分患者因使用抗生素可能红肿痛不明显,但超声可见液性暗区。

特殊提示:若哺乳期出现以下情况,需立即就医:

单侧红肿范围超过1/3;

体温持续>38.5℃超过24小时;

乳汁或脓液中带血;

出现意识模糊、呼吸困难等全身中毒症状。

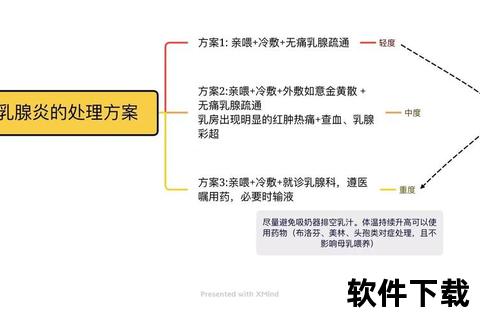

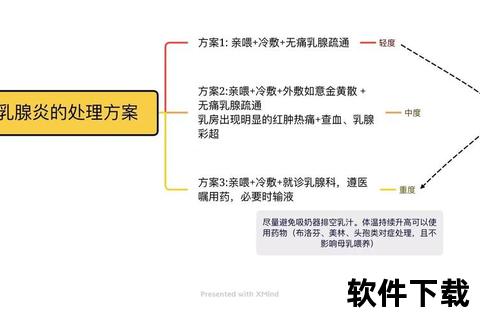

二、科学治疗策略:家庭处理与医疗干预结合

(一)家庭自救三步法

1. 冷敷优先,慎用热敷

哺乳后立即冷敷患处10-15分钟(冷藏牛奶袋/退热贴),可减轻水肿和疼痛。哺乳前可对非红肿区域短暂热敷(不超过1分钟)刺激泌乳。

禁忌:皮肤破损或脓肿形成时禁用任何湿敷。

2. 温和排乳,拒绝暴力

婴儿吸吮是最佳排乳方式,含乳姿势需确保婴儿含住大部分。若无法亲喂,可使用电动吸乳器(避开严重水肿区域)。

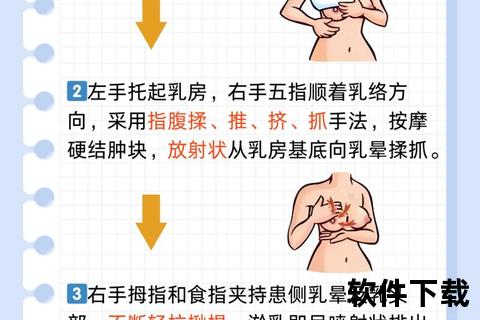

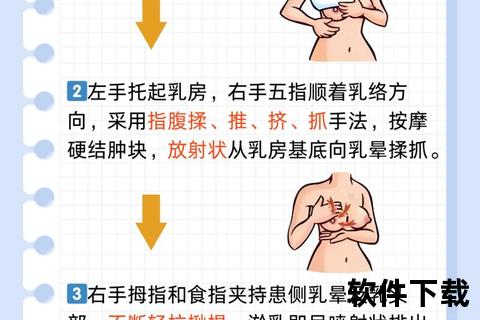

按摩技巧:沿乳腺导管方向从基底部向轻推,避开红肿区域。忌用电动牙刷、筋膜枪等高频振动工具。

3. 安全用药与营养支持

止痛退热:哺乳期首选对乙酰氨基酚(每次500mg,间隔6小时)或布洛芬(每次400mg,间隔8小时)。

饮食建议:增加维生素C(柑橘、猕猴桃)和锌(坚果、贝类)摄入,避免高脂汤水加重乳汁黏稠度。

(二)医疗干预方案

1. 抗生素选择

首选头孢一代(头孢唑林)或耐酶青霉素(阿莫西林克拉维酸钾),青霉素过敏者可选用克林霉素。疗程需足量10-14天,即使症状消退也需完成疗程。

2. 脓肿处理

一线方案:超声引导下穿刺冲洗(创伤小、恢复快),适用于<3cm的脓肿;

二线方案:小切口置管引流,用于脓液黏稠或位置较深的病灶。

三、护理核心要点:预防复发与促进恢复

(一)护理四原则

1. 清洁与防护

哺乳前后用温水擦拭,羊脂膏修复皲裂,水凝胶护垫隔离衣物摩擦。

2. 哺乳频率管理

按需哺乳≠过度排空!保持供需平衡是关键,避免因频繁吸奶引发乳汁过量。

3. 内衣选择

穿戴无钢圈、纯棉哺乳内衣,睡眠时使用哺乳吊带减少压迫。

4. 情绪调节

焦虑抑郁会抑制催产素分泌,建议每日进行10分钟冥想或深呼吸训练。

(二)特殊场景处理

母婴分离时:每3小时用吸乳器模拟哺乳节奏,维持泌乳量;

内陷者:使用矫正器辅助,哺乳时采用“橄榄球式”抱姿。

四、预防胜于治疗:降低风险的六个关键

1. 哺乳姿势矫正:婴儿下巴紧贴,鼻尖与呈45度角,避免“牵拉”。

2. 避免外力损伤:哺乳时勿让婴儿脚部抵住,拒绝暴力通乳按摩。

3. 及时处理淤积:发现硬块时优先冷敷+反向按压(从肿块边缘向轻推)。

4. 增强免疫力:每日保证7小时睡眠,补充维生素D(400IU/天)。

5. 定期自检:哺乳后触摸,若某区域持续压痛超过12小时需警惕。

6. 工具辅助:保护罩、哺乳枕等可降低喂养难度,尤其适合新手妈妈。

建立系统性应对思维

哺乳期乳腺炎的治疗需兼顾生理与心理因素。建议妈妈们保存“哺乳日志”,记录喂养时间、状态及用药情况,便于医生快速判断病情进展。记住,及时寻求专业帮助(如乳腺专科或国际认证哺乳顾问IBCLC)远比盲目尝试偏方更有效。母乳喂养是一场温暖的旅程,科学护理能让这条路走得更稳、更远。