在医疗实践中,合理用药是保障患者安全、提升疗效的核心环节。近年来,随着辅助用药的广泛使用,如何科学管理这类药物、避免过度使用成为公众关注的焦点。一位65岁的糖尿病患者曾因同时服用三种不同机制的“营养神经”辅助药物,导致肝功能异常,这一案例揭示了不合理用药可能带来的风险。类似的用药误区并非个例——数据显示,我国部分医疗机构辅助用药费用占比高达60%,而其中约30%的处方缺乏明确适应症依据。这些现象不仅加重患者经济负担,更可能掩盖主要治疗方向,延误病情。

辅助用药并非“万能补药”,其核心功能是增强主要治疗药物效果或降低其毒副作用。例如,化疗患者使用的止吐药、护肝药属于典型的辅助用药。这类药物的使用需遵循三大原则:必要性(存在明确治疗需求)、适度性(剂量疗程精准控制)、经济性(选择效价比最优方案)。

常见认知误区包括将辅助用药等同于“增强体质”的营养剂,或误认为“多药联用效果更好”。实际上,质子泵抑制剂长期滥用可能增加骨折风险,神经营养类注射剂不当使用可能引发过敏反应。特殊人群更需谨慎:孕妇使用中药注射剂可能影响胎儿发育,老年人多重用药易导致肝肾功能损伤。

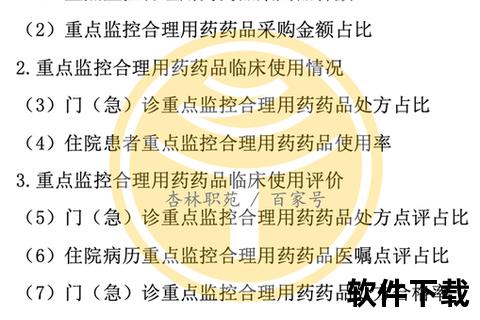

建立动态目录管理机制是规范用药的基础。内蒙古、四川等地通过制定重点监控药品目录,将辅助用药分为限制使用级和重点监控级,有效控制不合理处方。某三甲医院实施目录管理后,辅助用药占比从22%降至9%,患者次均药费下降35%。

临床路径的标准化显著提升用药科学性。国家发布的1010个疾病临床路径中,明确规定各类疾病的辅助用药使用场景和替代方案。以冠心病治疗为例,指南明确β受体阻滞剂为核心用药,辅以必要的他汀类药物,避免盲目添加抗氧化剂等非必需药物。

信息化监管系统正在改变管理模式。智能处方审核系统可实时拦截超说明书用药、配伍禁忌处方,某省级平台接入该系统后,不合理用药预警准确率达92%。用药数据可视化看板帮助管理者快速识别异常用药科室,实现精准干预。

医疗机构需建立“处方审核-用药点评-绩效考核”闭环。北京某医院实行处方三级点评制度,将辅助用药合理率与医师职称晋升挂钩,使超适应症处方减少48%。临床药师参与查房的比例从40%提升至85%,显著提高用药方案准确性。

患者教育是防范用药风险的重要防线。制作通俗易懂的用药指导手册,标注“五要五不要”(要核对适应症、要告知过敏史、要按时复查;不要自行加量、不要混合保健品、不要轻信广告),可使患者用药依从性提高60%。新媒体平台开展的药物知识问答,成功纠正82%受访者的“输液补充营养”错误认知。

政策监管需要刚性约束与柔性引导结合。浙江将辅助用药使用纳入DRG付费考核指标,倒逼医疗机构优化用药结构。同时建立“负面清单豁免机制”,对确有循证依据的超说明书用药开通专家评估通道,平衡监管与临床创新。

症状识别与应急处理:当出现皮疹、呼吸困难等疑似药物不良反应时,立即停药并保留药品包装。记录症状发生时间、用药剂量,通过“全国药品不良反应监测系统”进行在线报告,为后续治疗提供依据。

就医决策树:

1. 新确诊疾病时:主动询问主治医师“是否需要辅助用药?是否有更经济的替代方案?”

2. 长期用药患者:每3个月复查肝肾功能,使用用药管理APP记录每日服药情况。

3. 多科室就诊时:携带完整用药清单,避免重复开药。

特殊人群注意事项:

在医疗技术快速发展的今天,合理用药不仅是技术问题,更是对生命的敬畏。通过完善管理制度、强化技术支撑、提升公众认知,我们正构建起更安全的用药环境。当每位患者都能成为用药安全的“第一责任人”,当每个处方都经得起循证医学的检验,医疗才能真正实现其“有时去治愈,常常去帮助,总是去安慰”的崇高使命。