妇科支原体感染是女性生殖健康领域的常见问题,其症状隐匿、传播途径多样,且可能引发严重后果。了解其成因与高危因素,对预防和治疗至关重要。本文将基于最新研究和临床实践,系统解析这一疾病的传播机制、风险因素及应对策略。

一、妇科支原体感染的常见症状与危害

支原体是一种介于细菌与病毒之间的微生物,其中与女性生殖道感染密切相关的类型包括解脲支原体(Uu)、人型支原体(Mh)和生殖支原体(Mg)。感染初期可能无明显症状,但随着病情进展,可能出现以下表现:

白带异常:分泌物增多、浑浊或呈脓性;

外阴不适:瘙痒、灼热感或疼痛;

尿路刺激:尿频、尿急、排尿刺痛;

炎症扩散:上行感染可引发宫颈炎、盆腔炎,甚至导致不孕或异位妊娠。

特殊人群需警惕:

孕妇:可能导致流产、早产或新生儿感染;

免疫低下者:如糖尿病患者或长期使用激素者,感染后症状更严重。

二、成因分析:传播途径与高危因素

(一)传播途径

1. 性接触传播:

这是最主要的传播方式。支原体可通过、等途径传播,性伴侣数量多、无保护措施者感染风险显著升高。研究显示,非淋菌性尿道炎中20%-40%与支原体相关。

2. 母婴垂直传播:

感染孕妇在分娩时,支原体可通过产道传染给新生儿,导致新生儿肺炎或结膜炎。

3. 间接接触传播:

共用毛巾、浴缸、马桶等可能接触感染者分泌物污染的物品,尤其在卫生条件差的环境下风险更高。

(二)高危因素

1. 性行为相关因素:

性伴侣数量多或频繁更换性伴侣;

首次性行为年龄≤18岁;

未使用避孕套等屏障保护。

2. 免疫力低下:

长期熬夜、压力大、营养不良;

合并糖尿病、HIV感染等基础疾病。

3. 医源性因素:

反复人工流产或宫腔操作损伤黏膜屏障;

滥用抗生素导致菌群失调,耐药性支原体增殖。

4. 生活习惯:

吸烟、酗酒:破坏生殖道局部免疫力;

卫生习惯差:如内裤未及时更换、经期护理不当。

三、诊断与治疗:科学应对策略

(一)诊断方法

1. 病原学检测:

分泌物培养:取宫颈或分泌物进行培养,但耗时长(需5-7天);

核酸检测(PCR):灵敏度高,可快速检测支原体DNA。

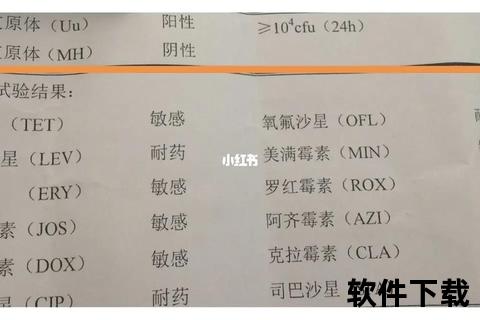

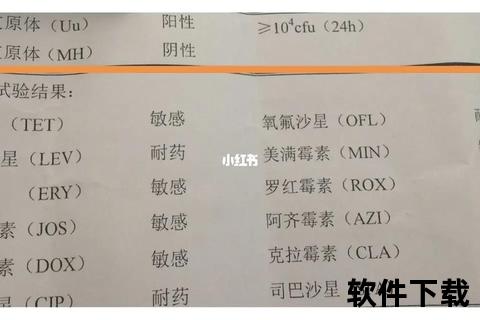

2. 药敏试验:

针对耐药性问题(如大环内酯类耐药率高达60%),需通过药敏试验选择敏感抗生素。

(二)治疗方案

1. 抗生素选择:

首选药物:多西环素、阿奇霉素(孕妇禁用);

替代方案:莫西沙星、交沙霉素(需根据药敏结果调整)。

2. 特殊人群用药:

孕妇:可选用阿奇霉素(1g顿服)或阿莫西林,禁用四环素类和喹诺酮类;

耐药感染者:采用序贯疗法(如多西环素+莫西沙星联合用药)。

3. 辅助治疗:

中药调理(如妇炎丸)改善局部炎症;

益生菌制剂恢复微生态平衡。

四、预防措施:降低感染风险

1. 切断传播链:

固定性伴侣,全程使用避孕套;

避免共用毛巾、浴具,定期消毒私人物品。

2. 增强自身防护:

保持外阴清洁干燥,穿透气棉质内裤;

经期勤换卫生巾,避免盆浴。

3. 医疗干预:

高危人群(如计划妊娠者)进行支原体筛查;

规范使用抗生素,避免自行停药或滥用。

4. 生活方式调整:

均衡饮食(多摄入维生素C、锌);

适度运动(如瑜伽、慢跑)提升免疫力。

五、何时需就医?关键预警信号

出现以下情况应立即就诊:

异常分泌物持续1周以上;

后出血或下腹剧痛;

发热伴盆腔压痛(警惕输卵管脓肿)。

妇科支原体感染虽常见,但通过科学认知和积极干预可有效控制。从传播途径阻断到高危因素管理,需个人、家庭和医疗机构协同努力。定期筛查、规范治疗、健康生活,是守护生殖健康的三重防线。