抗生素是治疗细菌感染的核心武器,但随着耐药菌的全球蔓延,单一抗生素治疗常面临失败风险。如何在保证疗效的同时延缓耐药性?联合用药策略逐渐成为临床的重要选择。本文从协同机制出发,结合最新研究进展,为公众解读这一复杂但关键的医学课题。

全球每年因耐药菌感染死亡人数已超百万,中国部分地区的耐药菌检出率甚至高达60%以上。耐药菌的威胁不仅在于治疗难度增加,更可能让常规手术或化疗等基础医疗行为变得危险重重。而新型抗生素研发周期长、成本高,联合用药通过“老药新用”策略,为临床争取更多治疗窗口。

典型案例:

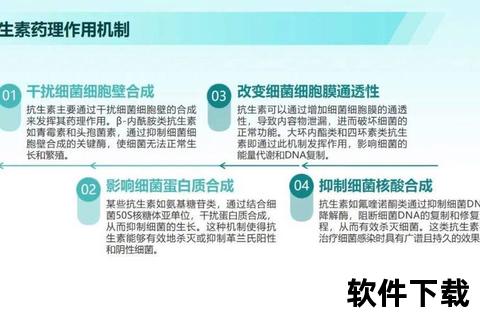

联合用药的核心在于药物间的“协同效应”,即两种抗生素联用的效果显著优于单独使用。其机制可分为四类:

抗菌肽(如LL-37)能穿透细菌细胞膜,形成孔洞,帮助抗生素(如粘菌素)进入细菌内部。研究显示,这种组合可将耐药大肠杆菌的抑菌浓度降低10倍以上。类似机制也见于β-内酰胺类与氨基糖苷类药物的联用。

细菌形成的生物膜是抗生素难以穿透的物理屏障。抗菌肽(如Cecropin A)可分解生物膜基质,使抗生素(如萘啶酸)直接作用于暴露的细菌,尤其适用于反复发作的尿路感染。

部分抗生素组合可抑制细菌的外排泵或耐药酶活性。例如,美罗培南联合磷霉素可对抗产金属β-内酰胺酶的铜绿假单胞菌,使药物有效性提升68%。

新型药物如TNP-2198(三靶点抗菌药)通过同时干扰细菌代谢、DNA复制和膜结构,显著降低耐药风险,目前已进入幽门螺杆菌感染的Ⅲ期临床试验。

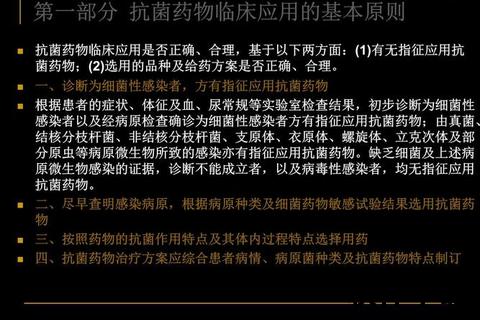

尽管协同效应显著,但不当联用可能导致毒性叠加或拮抗作用。优化策略需遵循以下原则:

普通感冒(多由病毒引起)无需抗生素,联合用药更不可取。若出现持续高热、脓痰或尿痛等症状,应及时就医。

1. AI预测模型:通过机器学习预测药物组合的协同概率,缩短治疗方案制定时间。

2. 纳米递送技术:将抗生素封装于纳米颗粒,靶向感染部位,减少全身毒性。

3. 耐药监测网络:中国已建立儿童抗菌药物监测网,动态追踪耐药趋势。

抗生素联合用药如同一把双刃剑,科学使用可挽救生命,盲目滥用则加速耐药危机。公众需树立“能不用则不用,用则规范”的理念,与医疗系统共同守护这一稀缺资源。