未成年妊娠是一个复杂的社会议题,其背后交织着青少年身心发展的脆弱性、家庭教育的缺失以及社会支持系统的不足。数据显示,我国每年人工流产中青少年比例近50%,其中低龄少女的意外妊娠不仅威胁其生殖健康,更可能导致心理创伤、学业中断及家庭关系恶化。本文将从医学、心理及社会视角解析未成年妊娠的成因与影响,并为家庭和社会提供科学干预策略。

青春期是性器官发育的关键阶段,但青少年的性心理成熟度常滞后于生理发育。研究表明,15-19岁少女的生殖系统尚未完全成熟,妊娠可能引发贫血、妊娠期高血压等并发症,流产风险也显著高于成年女性。青少年对避孕知识的认知匮乏——仅12%的未成年人能准确掌握避孕方法,加剧了意外妊娠的发生。

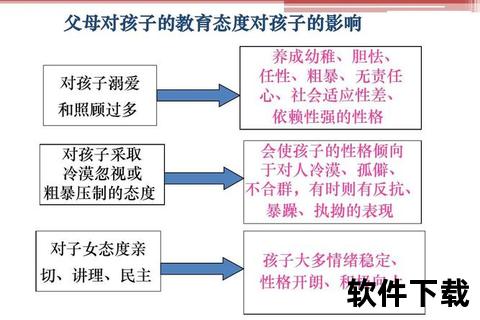

家庭是性教育的第一道防线,但现实中,68%的父母回避与子女讨论性话题。部分家庭存在管教方式极端(如过度控制或放任)、亲子沟通断裂等问题,导致青少年转向网络或同伴获取片面信息。例如,南京一项研究发现,父母离异或长期忽视的少女发生意外妊娠的风险比正常家庭高3.2倍。

• 性教育滞后:我国学校性教育多停留在生理卫生层面,缺乏避孕实践指导与性别平等意识培养。农村地区尤为突出,超60%的乡村学校未开设系统性教育课程。

• 文化冲突:传统禁欲观念与网络信息形成强烈对冲,青少年易陷入“好奇尝试-羞耻压抑”的恶性循环。

• 流动人口风险:城乡迁移加剧青少年脱离原有社会约束,婚前流动人群的意外妊娠发生率比非流动群体高40%。

• 身体损伤:低龄妊娠可能导致宫颈撕裂、产后出血,且药物流产失败率高达15%,需二次清宫。

• 心理创伤:未成年母亲常出现抑郁、焦虑,甚至创伤后应激障碍(PTSD)。美国研究显示,青少年妊娠群体的精神疾病发病率是普通人群的2-3倍。

• 人生轨迹中断:超70%的妊娠少女被迫辍学,职业发展受限,陷入“低教育-低收入”的代际循环。

• 家庭冲突激化:46%的未成年妊娠案例引发亲子关系破裂,部分家庭因经济压力或道德谴责陷入长期矛盾。

• 社会经济成本:需为未成年母亲提供医疗救助、福利保障及子女抚养支持。据估算,每位未成年母亲的社会综合成本超过20万元。

• 沟通破冰:采用“非批判性对话”,例如以影视作品为切入点讨论安全性行为,避免说教。

• 性教育实践:借助权威资源(如卫健委发布的《青少年性健康教育指南》),教导孩子使用避孕工具并识别性侵害信号。

• 危机应对:若发现子女妊娠,家长需优先保障其医疗安全,避免指责。可联系专业社工介入心理疏导。

• 课程改革:将性教育纳入必修课,采用角色扮演、案例讨论等互动形式,重点讲解避孕方法及法律权益。

• 建立“安全屋”:社区卫生中心可设立匿名咨询点,提供免费避孕药具及紧急救助通道。

• 完善立法:严格执行《未成年人保护法》,严惩性侵害加害者,并强制学校落实性侵害预防机制。

• 经济援助:参考国务院《生育支持政策》,为贫困妊娠少女提供医疗补贴、学业延续基金及职业培训。

1. 紧急情况处理

• 确认妊娠后:监护人应立即陪同至正规医院,根据孕周选择终止妊娠方案(49天内可药物流产,10周内建议人工流产)。

• 心理支持:联系心理咨询师或公益组织(如妇联热线),避免独自承受压力。

2. 预防措施

• 家庭:定期开展“性教育茶话会”,利用绘本、纪录片等工具普及知识。

• 社会倡导:支持性教育立法,参与社区反性侵宣传活动。

未成年妊娠不仅是个人悲剧,更是家庭与社会协同失能的映射。通过家庭的情感支持、学校的科学教育、社会的制度保障,我们有望构建一个“早预防-快响应-全帮扶”的防护体系,帮助青少年跨越成长陷阱,走向更自主的人生。