日常生活中,关于艾滋病毒(HIV)体外存活的传言常引发恐慌。有人担心公共马桶、门把手甚至餐具可能残留病毒,也有人误以为蚊虫叮咬或日常接触会导致感染。这些误解的背后,是对病毒存活机制和传播途径的认知偏差。本文将从科学角度解析HIV在体外的生存规律,并提供实用防护建议,帮助公众消除疑虑,科学应对。

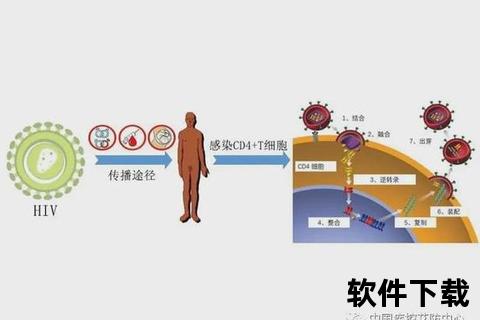

艾滋病毒是一种依赖宿主细胞生存的病毒,其核心结构包括遗传物质(RNA)和包裹它的蛋白质衣壳。一旦离开人体体液环境,HIV的活性会迅速下降,最终失去感染能力。以下关键因素决定了其体外存活时间:

HIV主要存在于血液、、分泌物等高病毒载量的体液中。研究表明,未干燥的血液或中,病毒在室温下可存活数小时至数天,但干燥后活性会迅速丧失(通常在几分钟到几小时内)。例如,针头内残留的血液因密闭湿润环境可能延长病毒存活时间至数周,这也是共用针具成为高危行为的原因之一。

HIV对温度极为敏感:

HIV的存活依赖中性环境(pH 7.0-8.0),酸性或碱性条件会破坏其结构。常见消毒剂如75%酒精、含氯消毒剂、漂白剂等可在5-10分钟内灭活病毒。

尽管实验室模拟显示HIV在特定条件下可能存活数天,但实际传播需同时满足以下条件:

1. 足量活性病毒:体外环境中的病毒浓度通常远低于感染阈值。

2. 直接进入人体:病毒需通过破损皮肤、黏膜或血液直接接触才能感染,无法穿透完整皮肤。

3. 即时传播:干燥或暴露于空气的体液几乎不具备传染性。

常见误区澄清:

若接触疑似感染源(如被污染的针头刺伤):

1. 医务人员:

2. 孕妇与儿童:

3. 感染者家庭:

艾滋病毒在体外的脆弱性与严格传播途径决定了其可控性。公众无需过度恐慌,但需警惕高风险行为。通过科学防护、定期检测和早期治疗,艾滋病已从“致死性疾病”转变为可长期管理的慢性病。若您或身边人存在感染疑虑,请及时联系疾控中心或专业机构获取支持。知识是消除恐惧的良药,行动是抵御病毒的关键。