每个月的排卵期是女性生育力的黄金窗口,但如何精准捕捉这一稍纵即逝的时机?本文将结合医学研究与实践经验,系统解析5种科学监测排卵的方法,并提供黄金受孕期的计算策略,帮助备孕家庭高效规划。

生育如同一场精密的生命接力,而排卵是这场接力的起点。据统计,约30%的不孕症与排卵异常相关。对普通女性而言,盲目猜测排卵期可能错失受孕机会;对多囊卵巢综合征(PCOS)等患者,科学监测更是治疗的关键。无论您是备孕新手,还是久试未果的夫妻,了解以下方法将助您拨开迷雾,抓住最佳时机。

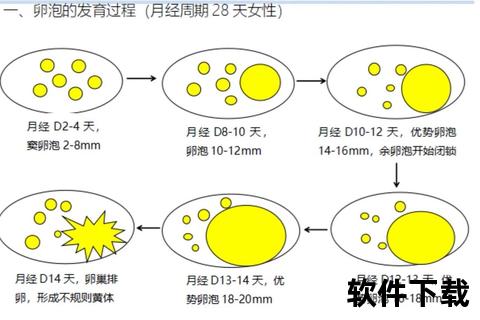

原理:排卵通常发生在下次月经前14天左右。例如,月经周期28天者,排卵日约在第14天。

适用人群:月经规律(周期21-35天)的女性。

局限性:

操作建议:月经周期不规律者需结合其他方法验证。

原理:排卵前雌激素升高,宫颈黏液变得稀薄、透明、拉丝长(可达8-12cm),状似蛋清。

关键节点:黏液量最大且弹性最强时,预示24-48小时内排卵。

操作要点:

注意事项:感染、药物(如雌激素补充剂)可能干扰结果。

原理:排卵后孕激素升高使体温上升0.3-0.5℃,形成“双相曲线”。

科学操作:

优势与局限:

原理:检测尿液中黄体生成素(LH)的激增,峰值后24-36小时排卵。

使用技巧:

特殊人群注意:多囊卵巢患者可能因LH基线高而出现假阳性。

原理:动态观察卵泡大小(成熟卵泡18-23mm)、形态及是否破裂。

监测方案:

适用场景:

1. 月经不规律者:优先选择B超监测,避免周期推算误差;

2. 多囊卵巢综合征(PCOS)患者:需排除LH基线干扰,结合抗苗勒氏管激素(AMH)评估;

3. 药物影响者:如服用促排卵药需严格遵医嘱调整监测频率。

1. 初步筛查:记录3个月经周期,评估规律性;

2. 方法选择:

3. 及时就医指征:

生育是生命科学与个体差异交织的复杂课题。选择适合的监测方法,如同掌握了一把打开生育之门的钥匙。建议备孕家庭保持平和心态,必要时寻求生殖医学专家指导,让科学的力量为生命护航。

参考文献:本文综合医学指南与临床研究,关键数据来源已标注于文中。