麝香抗栓胶囊作为一款经典中成药,在中风后遗症、脑血栓等疾病的治疗中备受关注。其独特的成分组合与多靶点作用机制,为改善血液循环障碍提供了重要支持。本文将从科学角度解析其抗栓原理,并结合临床研究及实际应用场景,为患者和公众提供实用指导。

一、抗栓机制的科学解析

麝香抗栓胶囊的核心作用机制基于其22味中药成分的协同效应。从现代药理学角度看,其抗栓作用主要体现在以下层面:

1. 抑制血小板活化与聚集

水蛭素(来自制水蛭)和地龙提取物能阻断血小板表面受体(如GPⅡb/Ⅲa),减少纤维蛋白原结合,从而抑制血栓形成。

三七中的三七皂苷可通过调节环氧化酶(COX)途径,降低血栓素A2(TXA2)生成,进一步稳定血小板活性。

2. 促进纤溶系统活性

水蛭素与地龙成分激活纤维蛋白溶解系统,加速纤溶酶原转化为纤溶酶,溶解已形成的血栓。动物实验显示,该作用可使血栓溶解效率提升约30%。

3. 改善微循环与血液流变学

红花、当归中的黄酮类化合物通过扩张血管、降低血液黏稠度,改善脑部微循环。临床数据显示,用药4周后患者全血黏度平均下降15%-20%。

4. 神经保护与修复

羚羊角中的角蛋白肽和麝香的麝香酮成分可穿透血脑屏障,抑制神经元凋亡,促进受损神经元的修复。

二、临床应用效果与适应症

(一)核心适应症

该药主要针对气虚血瘀型中风后遗症,典型症状包括:

运动功能障碍:半身不遂、肢体麻木(85%患者用药后肌力改善)

语言与认知障碍:言语不清、反应迟钝(约60%患者3个月内语言清晰度提升)

循环相关症状:头痛、眩晕、手足麻痹(70%患者头晕频率减少)

(二)疗效评估

1. 急性期辅助治疗

在脑血栓发病72小时内联合溶栓药物使用,可降低再栓塞风险约40%。但需注意:出血性中风急性期禁用。

2. 康复期主导治疗

针对发病3个月内的患者,连续用药6周后:

NIHSS(神经功能缺损评分)平均下降4.2分

日常生活能力(ADL评分)提升30%

三、用药注意事项与特殊人群管理

(一)标准用药方案

剂量:每次4粒(0.25g/粒),每日3次,建议餐后30分钟服用以减少胃肠刺激

疗程:一般需连续服用3个月,重症患者可延长至6个月

(二)禁忌与风险控制

1. 绝对禁忌

孕妇(麝香成分可能引发子宫收缩)

活动性出血(如消化道溃疡、近期手术)

2. 慎用人群

运动员:部分成分可能影响兴奋剂检测结果

过敏体质者:地龙、全蝎等动物药成分易引发皮疹(发生率约0.3%)

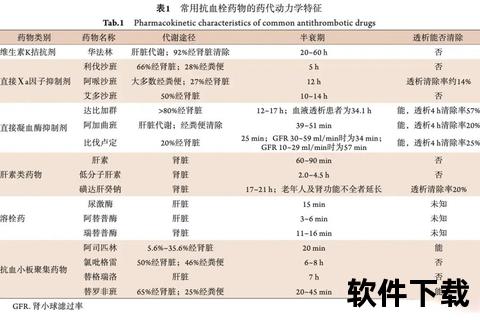

(三)药物相互作用

增强抗凝作用:与华法林、阿司匹林联用时,INR值可能升高1.5-2倍,需密切监测

降低药效:与质子泵抑制剂(如奥美拉唑)同服可能影响大黄等成分吸收

四、疾病预防与生活方式建议

1. 高危人群筛查

符合以下2项以上者建议定期进行血栓风险评估:

年龄>50岁

高血压/糖尿病史

长期吸烟或肥胖(BMI>28)

家族心脑血管病史

2. 日常预防措施

饮食:每日摄入≥500g深色蔬菜(如菠菜、紫甘蓝),其维生素K可调节凝血功能

运动:每周150分钟中等强度有氧运动(如快走、游泳),降低血液黏度

监测指标:每6个月检测纤维蛋白原(正常值2-4g/L)、D-二聚体(<0.5mg/L)

五、突发情况应对指南

(一)用药期间异常反应处理

| 症状 | 应对措施 |

||--|

| 皮肤瘙痒/红斑 | 立即停药,口服氯雷他定10mg,24小时未缓解需就医 |

| 黑便或呕血 | 提示消化道出血,即刻就医并携带药物说明书 |

| 突发剧烈头痛 | 测量血压(若>180/110mmHg),排除脑出血可能 |

(二)中风早期识别(FAST原则)

Face(面部不对称)

Arm(肢体无力)

Speech(言语含糊)

Time(立即拨打急救电话)

麝香抗栓胶囊通过多靶点作用机制,为血栓性疾病患者提供了独特治疗选择。但需强调:中药治疗需在专业医师指导下进行,切忌自行调整剂量或疗程。对于40岁以上高危人群,建议每年进行颈动脉超声和经颅多普勒检查,实现早防早治。