在长江经济带与洞庭湖生态区的交汇处,有一座被山水环抱的城市——常德。这里既有陶渊明笔下的桃花源意境,又有现代工业的强劲脉搏。作为湖南省北部的重要门户,常德的地理位置如何塑造了它的历史命运?这座城市如何在守护传统与拥抱创新之间找到平衡?让我们从地理与发展的双重视角,揭开这座“湘北明珠”的成长密码。

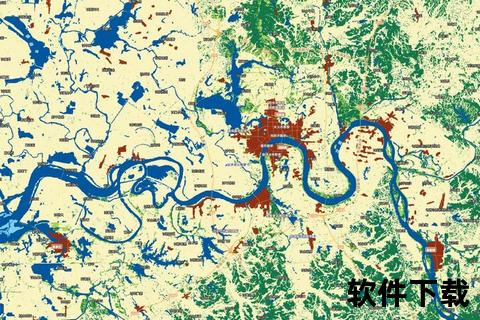

常德位于湖南省西北部,坐落在北纬28°-31°、东经110°-113°之间,东邻洞庭湖平原,西接武陵山脉,沅江、澧水两大水系贯穿全境。这种“三面环山、一面临湖”的地貌格局,使其自古便是连接中原与西南的咽喉要道。从秦代设黔中郡开始,常德就因“川黔咽喉,云贵门户”的战略地位,成为兵家必争之地。

现代卫星地图显示,常德市区距离长江仅60公里,通过沅江与长江干线直连,形成“一江两水三高速”的立体交通网。这种区位优势在2022年得到进一步强化:随着国家“长江经济带”战略的推进,常德作为洞庭湖生态经济区核心城市,承接了武汉城市圈与成渝双城经济圈的产业转移,GDP突破4274亿元,成为湖南第三大经济体。

“常德”之名可追溯至北宋政和七年(1117年),取自《诗经》“有常德以立武事”的治国理念。但这座城市的文明曙光更早:澧县城头山遗址出土的9000年前稻作遗迹,证明这里是长江中游农耕文明的发源地之一。秦代张若筑城、汉代设武陵郡,至明清“常德府”的确立,行政建制的变迁映射着中央政权对西南边疆的治理智慧。

1988年的行政改革是重要转折点:撤销地区建制成立地级市,形成“2区6县1市”的现代区划格局。这一调整释放了发展活力——武陵区聚焦现代服务业,鼎城区发展先进制造,津市市成为澧水流域工业重镇,而桃源、石门等县依托生态资源发展特色农业。2022年数据显示,这种差异化发展策略成效显著:城镇化率达57.7%,高于全国平均水平。

在城市扩张过程中,常德独创“三山三水”生态框架:将太阳山、河洑山、德山与沅江、穿紫河、柳叶湖纳入城市肌理。柳叶湖旅游度假区的开发堪称典范:这个21平方公里的城市湖泊,通过环湖绿道、水上运动中心、湿地公园的建设,既保护了生物多样性,又创造了年接待游客超千万人次的旅游经济。

工业发展则呈现“双轮驱动”特征:产业贡献了全市57.4%的工业增加值,而装备制造、生物医药等新兴产业增速超过20%。常德经济技术开发区的案例尤为典型:这个国家级开发区集聚了中联重科、三一重工等龙头企业,2022年产值突破千亿,其“研发投入强度2.7%”的目标,彰显着从“制造”向“智造”的转型决心。

漫步4公里长的常德诗墙,318首诗词、126幅石刻画作串联起千年文脉。这座吉尼斯纪录认证的“世界最长城墙博物馆”,不仅是文化地标,更带动了周边文创产业发展——2022年相关产业链产值达12亿元。

美食则是另一张城市名片:常德米粉日均消耗50万碗,带动了30万亩水稻种植基地;酱板鸭产业年产值超20亿元,形成从养殖、加工到电商的完整链条。这种“小产品大产业”的模式,在石门柑橘、汉寿甲鱼等特产中同样得到验证,2022年农产品加工业产值占GDP比重达18%。

根据《2009-2030城市总体规划》,常德正构建“一城三片”空间格局:江北城区发展金融商务,江南城区打造科创中心,德山开发区聚焦先进制造。交通方面,80公里高速外环线将于2025年贯通,桃花源机场扩建后年吞吐量将达500万人次。更值得关注的是“海绵城市”试点成果:通过透水铺装、雨水花园等生态措施,城区内涝发生率下降70%,为长江中游城市提供了治水样本。

行动建议:

1. 文旅体验者:春秋季前往桃花源景区,避开雨季洪峰;参观诗墙时结合AR导览系统,深度解读文化内涵

2. 投资关注者:重点关注德山开发区的智能制造、柳叶湖的康养旅游、澧县的非金属材料深加工领域

3. 在地居民:利用“15分钟生活圈”规划,合理选择武陵区医疗教育资源或鼎城区产城融合社区

4. 生态保护者:参与西洞庭湖湿地观鸟季,支持本地“生态银行”碳汇交易试点

这座承载着《桃花源记》理想的城市,正在书写现实版的发展传奇。从沅江畔的古老码头到长江经济带的产业高地,常德用地理禀赋与人文智慧,构建着属于自己的现代化叙事。