宫颈息肉是女性生殖系统中常见的良性病变,但因其症状隐匿且容易与其他妇科疾病混淆,常导致患者延误就医。本文将从症状表现、病因机制到防治措施展开系统解析,帮助读者全面了解这一疾病,并提供实用建议。

宫颈息肉引起的异常出血是患者就诊的主要原因之一,其表现形式多样且与生理周期密切相关:

1. 接触性出血

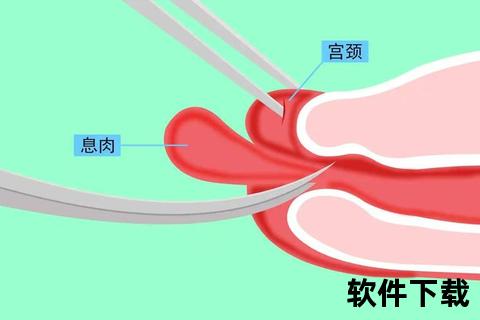

约30%-40%的患者在性生活、妇科检查或用力排便后出现少量鲜红色出血,血液常附着于分泌物或衣物上。这是由于息肉表面血管丰富、质地脆弱,机械摩擦易导致血管破裂。

2. 经期异常

这类症状源于息肉对子宫内膜血管分布的干扰,需警惕与子宫肌瘤、内分泌疾病的鉴别。

3. 绝经后出血

绝经女性若出现流血,需高度警惕宫颈息肉或恶变可能。研究显示,绝经后宫颈息肉的癌变风险可达0.2%-1.5%。

特殊人群注意事项:

宫颈息肉导致的分泌物改变既是炎症活动的表现,也可能提示合并感染:

1. 量变与质变

2. 血性分泌物

非经期出现褐色或粉红色分泌物,提示息肉表面存在慢性渗血。

3. 感染相关特征

当分泌物呈豆腐渣样(念珠菌感染)或灰白色泡沫状(滴虫感染)时,表明合并特异性炎,需联合抗感染治疗。

临床案例警示:

某29岁女性因反复黄色白带就诊,镜发现直径0.8cm息肉伴表面溃疡,病理检查显示局部鳞状上皮内病变(LSIL),提示需密切随访。

宫颈息肉的形成是多重因素共同作用的结果:

标准化诊断路径:

1. 妇科双合诊:初步判断息肉位置、大小及质地

2. 镜检查:放大40倍观察表面血管形态,区分炎性息肉与恶性病变

3. 病理活检:确诊金标准,尤其适用于直径>1cm或表面溃疡者

检查前注意事项:

阶梯式治疗方案:

1. 保守观察:适用于无症状且直径<0.5cm的息肉,每3-6个月复查镜

2. 手术切除:

3. 术后管理:

复发预防要点:

1. 备孕女性:建议孕前切除息肉,避免妊娠期出血并发症

2. 产后女性:哺乳期首选保守治疗,断奶后评估手术必要性

3. 绝经女性:无论症状是否明显均建议切除,并行HPV联合TCT筛查

家庭应急措施:

定期随访计划:

宫颈息肉的管理需要医患共同参与,通过早期识别症状、规范治疗和系统随访,可显著降低疾病对生活质量的影响。建议所有成年女性将妇科检查纳入年度体检计划,构筑起生殖健康的第一道防线。