这是许多人在感冒、咽喉肿痛或肠胃炎发作时的困惑。面对药架上琳琅满目的中成药和西药,人们往往陷入两难:是选择天然成分的猴耳环消炎颗粒,还是见效快的阿莫西林胶囊?这两种药物看似都能“消炎”,但背后的作用机制、适用场景和风险差异显著。本文将深入解析二者的本质区别,帮助读者科学决策。

一、本质差异:中药抗炎与西药抗菌的底层逻辑

1. 作用机制对比

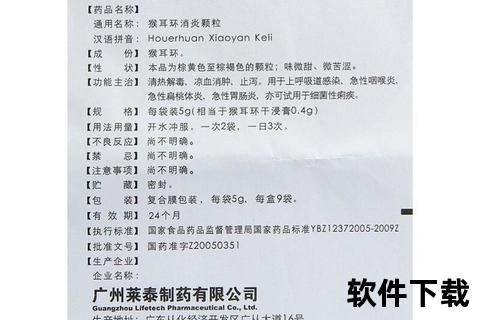

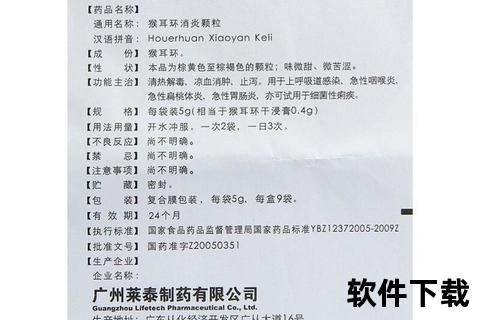

猴耳环消炎颗粒的核心成分是猴耳环提取物,属于中药复方制剂。现代研究表明,其通过多靶点调节实现抗炎效果:

抑制炎症介质释放:猴耳环中的黄酮类成分可阻断环氧合酶(COX)和脂氧合酶(LOX)通路,减少前列腺素、白三烯等促炎因子生成。

调节免疫功能:通过激活下丘脑-垂体-肾上腺轴(HPAA),增强机体抗炎应答,同时减少过度免疫反应对组织的损伤。

广谱抗菌特性:实验证实其对金黄色葡萄球菌、痢疾杆菌等致病菌有直接抑制作用。

阿莫西林胶囊则属于β-内酰胺类抗生素,作用机制高度精准:

破坏细菌细胞壁:通过抑制肽聚糖合成酶(PBP),导致细菌细胞壁缺损,水分渗入使菌体破裂死亡。

仅针对敏感菌:对病毒、真菌无效,且长期使用可能破坏肠道菌群平衡。

2. 适应症的分水岭

| 症状/疾病 | 猴耳环消炎颗粒适用性 | 阿莫西林胶囊适用性 |

|||-|

| 病毒性感冒 | ✅ 缓解发热、咽痛(通过免疫调节) | ❌ 无效 |

| 细菌性扁桃体炎 | ✅ 辅助抗菌(广谱抑菌) | ✅ 首选(针对链球菌等) |

| 急性肠胃炎 | ✅ 止泻、抗肠道感染(含细菌性痢疾) | ⚠️ 仅限细菌性感染确诊后使用 |

| 术后预防感染 | ❌ 证据不足 | ✅ 预防特定细菌感染 |

关键提示:病毒性上呼吸道感染(占感冒80%以上)使用阿莫西林不仅无效,还可能引发耐药性。而猴耳环在此类场景中可通过抗炎、退热改善症状。

二、联用风险与增效场景:科学搭配的黄金法则

1. 可协同的情况

当细菌感染合并明显炎症反应时,二者联用可实现“抗炎+抗菌”双重效果:

案例:链球菌性咽炎伴高热、淋巴结肿大。阿莫西林杀灭病原菌,猴耳环缓解组织肿胀和疼痛。

剂量调整:需遵医嘱减少单药剂量,例如阿莫西林从常规0.5g/次降至0.25g/次,避免肝肾负担。

2. 严禁联用的禁忌

过敏体质者:青霉素过敏者禁用阿莫西林;猴耳环含复杂植物成分,可能诱发交叉过敏。

非感染性炎症:如痛风性关节炎,联用无益且增加副作用风险。

与抑菌药同服:如大环内酯类抗生素会削弱阿莫西林疗效。

三、特殊人群用药指南:安全比疗效更重要

1. 儿童群体

优先选择猴耳环:6岁以下儿童慎用阿莫西林(可能诱发肠道菌群紊乱),而猴耳颗粒可按体重调整剂量(1岁以下半袋/次)。

细菌感染确诊后:如链球菌咽炎,需在医生监督下使用阿莫西林,疗程严格控制在7-10天。

2. 孕妇与哺乳期女性

猴耳环慎用:虽无明确致畸证据,但其活血成分可能增加流产风险。

阿莫西林限制:FDA妊娠B级药物,但可能通过乳汁分泌,需评估母婴获益风险比。

3. 慢性病患者

肝肾功能不全者:阿莫西林经肾脏代谢,肌酐清除率<30ml/min需减量;猴耳环对肝肾影响较小,但长期服用需监测。

四、日常用药误区:你可能不知道的真相

1. “消炎药=抗生素”的认知错误

炎症(Inflammation) ≠ 感染(Infection)。布洛芬等非甾体抗炎药才是直接“消炎”的西药,而阿莫西林本质是“抗菌”。

2. “中药无毒”的过度迷信

猴耳环可能导致消化道刺激(恶心、腹泻),且与华法林等抗凝药存在相互作用。

3. 自行停药的风险

阿莫西林需足疗程使用(通常5-7天),过早停药易诱导耐药菌;猴耳环在症状缓解后可酌情减量。

五、行动建议:三步决策法

1. 初步判断感染类型

病毒性:流清涕、咽痒、低热,选择猴耳环或对症治疗。

细菌性:脓涕、咽部脓点、高热,需就医确诊后使用抗生素。

2. 用药期间监测指标

阿莫西林:关注皮疹、呼吸困难(过敏信号);腹泻超过3天需排查伪膜性肠炎。

猴耳环:观察大便性状(出现黑便需停药)。

3. 预防优于治疗

增强免疫力:每日补充维生素C 200mg,降低呼吸道感染频率。

避免滥用药物:普通感冒病程通常5-7天,过度干预反而延长恢复时间。

总结:猴耳环消炎颗粒与阿莫西林胶囊分别代表了中西医对抗炎症的不同哲学——前者强调整体调节和症状缓解,后者专注精准杀菌。理解这些差异,才能避免“用大炮打蚊子”或“放任细菌肆虐”的两极误区。当身体发出警报时,科学的用药策略永远是:明确病因、权衡利弊、动态调整。