在普通感冒、喉咙痛或皮肤感染时,许多人会习惯性地使用“消炎药”来缓解症状。消炎药与抗生素的混淆使用可能导致严重的健康隐患——例如药物滥用、细菌耐药性甚至过敏反应。氨苄西林作为一种常见药物,常被误认为是“万能消炎药”,但它的和作用机制是什么?哪些症状适用?哪些人群需特别谨慎?本文将从科学角度解析氨苄西林的药物特性,并给出实用建议。

关键氨苄西林属于抗生素,通过杀菌间接缓解炎症,但并非直接针对炎症的“消炎药”。

1. 药物分类

氨苄西林是β-内酰胺类抗生素,属于青霉素的衍生药物,具有广谱抗菌活性。其作用是通过抑制细菌细胞壁的合成,导致细菌破裂死亡,从而间接消除由细菌感染引发的炎症反应。

2. 与消炎药的区别

常见误区:将抗生素等同于消炎药,导致滥用。例如,普通病毒性感冒使用氨苄西林不仅无效,还可能引发耐药性。

作用原理

氨苄西林通过破坏细菌的细胞壁合成酶(转肽酶),导致细菌因失去保护屏障而裂解死亡。它还能激活细菌自溶酶,加速细菌清除。

适用症状

氨苄西林主要用于治疗敏感细菌引起的以下感染:

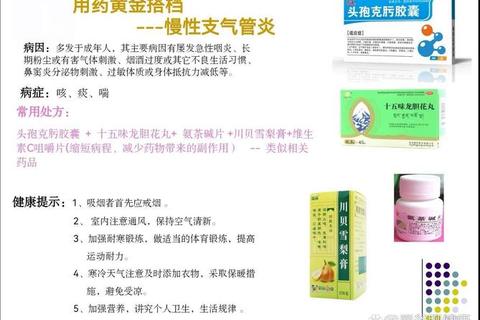

1. 呼吸道感染:如肺炎、支气管炎、扁桃体炎,尤其对肺炎链球菌、流感嗜血杆菌有效。

2. 泌尿系统感染:包括膀胱炎、肾盂肾炎,尤其对大肠杆菌、奇异变形杆菌有效。

3. 消化道感染:细菌性痢疾、伤寒等,可抑制肠道病原菌生长。

4. 皮肤软组织感染:如蜂窝织炎、疖痈,针对金黄色葡萄球菌等病原体。

5. 脑膜炎:需通过静脉注射,使药物透过血脑屏障发挥作用。

不适用情况

正确用法

不良反应与处理

1. 过敏反应:约1%-10%的患者可能出现皮疹、荨麻疹,严重者发生过敏性休克。用药前必须进行青霉素皮试。

2. 胃肠道反应:如恶心、腹泻,建议饭后服用以减轻刺激。

3. 肝肾功能影响:长期使用需监测肝酶和肾功能。

特殊人群注意事项

就医信号

预防耐药性的关键措施

1. 不自行购买抗生素:仅在细菌感染确诊后使用。

2. 不随意调整剂量:过量可能增加副作用,不足则诱导耐药。

3. 避免交叉使用:不同抗生素需间隔足够时间,避免相互作用。

氨苄西林作为抗生素,是治疗细菌感染的重要工具,但绝非“万能消炎药”。正确使用需基于三点:

1. 明确病因:通过血常规、细菌培养等检查确认感染类型。

2. 遵医嘱用药:包括剂量、疗程和给药方式。

3. 警惕不良反应:过敏体质者尤其需谨慎。

给读者的实用清单

通过科学认知与合理用药,我们不仅能保护自身健康,还能延缓细菌耐药这一全球性挑战的进程。