帕金森病患者常常在扣纽扣或端起水杯时感到力不从心,这些看似简单的动作背后,隐藏着大脑中一场复杂的化学失衡。作为对抗这种疾病的核心药物,复方左旋多巴历经半个世纪仍稳居治疗一线,其独特作用机制与不断优化的治疗策略,为无数患者点亮了希望之光。

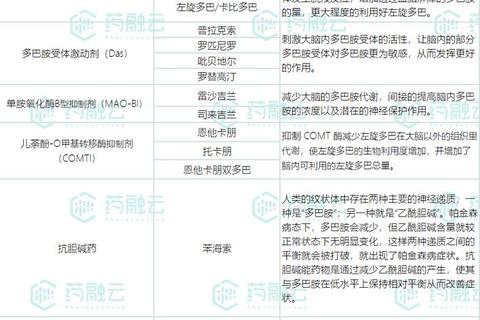

当黑质脑区的多巴胺能神经元逐渐死亡,原本精密调控运动的神经递质系统就会失衡。基底节区的多巴胺浓度下降,导致乙酰胆碱相对过剩,这种失衡直接引发三大核心症状:静止性震颤如同无法停止的钟摆,肌肉强直让肢体变成生锈的机械,运动迟缓则使日常动作仿佛被慢速播放。这种递质失衡还会引发非运动症状,包括睡眠障碍、抑郁焦虑等,形成全方位的生活困扰。

1. 突破血脑屏障的智慧设计

左旋多巴分子以氨基酸结构伪装,顺利通过血脑屏障进入中枢神经系统。在外周配伍卡比多巴或苄丝肼,能有效阻止药物在肝肠循环中被提前代谢,使脑内转化率从单药的1%提升至5-10%。这种"特洛伊木马"式的给药策略,精准补充了缺失的神经递质。

2. 动态调节运动功能网络

在纹状体转化为多巴胺后,药物通过激活D1受体强化直接通路,抑制D2受体调控的间接通路,重建运动启动的神经环路。临床数据显示,规范用药可使60%以上患者的运动迟缓改善,肌强直缓解时间平均延长4-5小时。

3. 多维度症状控制优势

除了核心运动症状,该药物对姿势性震颤、自主神经功能紊乱等继发症状同样有效。最新研究发现其可通过调节肠道菌群-脑轴,间接改善便秘等非运动症状。

1. 给药时机的精准把控

建议餐前1小时或餐后2小时空腹服用,避免与高蛋白食物同服。对于晨起僵直明显的患者,可将首剂服药时间提前至觉醒前30分钟,配合缓释剂型维持全天血药浓度稳定。

2. 阶梯式剂量调整方案

起始剂量125mg每日三次,根据"开期"反应每3-5天递增10-25%。当出现剂末现象时,可调整为小剂量高频次给药(如每2小时100mg),配合长效制剂覆盖夜间症状。

3. 创新剂型的突破性应用

4. 联合用药的协同效应

5. 数字化给药监测系统

可穿戴设备通过监测步态特征、震颤频率等参数,智能调节微泵给药速率。临床试验显示,这种闭环系统使症状控制达标率提升至82%。

6. 手术介入的时机选择

当药物治疗出现难以控制的开-关波动时,脑深部电刺激术(DBS)可建立新的神经调控通路。新型自适应DBS系统能实时监测β脑波变化,动态调整刺激参数,术后异动症发生率降低60%。

1. 症状日记记录法:使用UPDRS量表每日记录三次运动状态,标记"开期"持续时间和异动发生时段,为复诊提供精准数据

2. 营养干预方案:每日蛋白质摄入控制在0.8g/kg以下,采用"蛋白质再分配饮食"——将70%蛋白质量安排在晚餐,可提升日间药效20%

3. 康复训练结合点:在服药后1-2小时"开期"进行步态训练,利用VR技术进行平衡功能锻炼,可显著降低跌倒风险

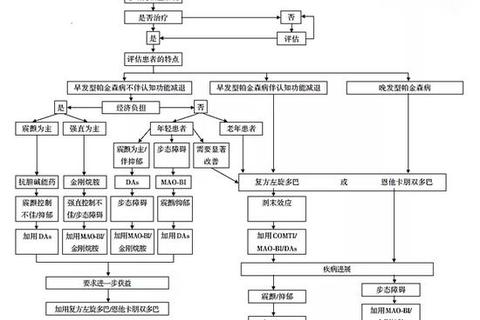

妊娠期患者需权衡胎儿神经发育风险,建议改用多巴胺受体激动剂。老年患者起始剂量应减少25%,并密切监测体位性低血压。对于合并青光眼或心律失常者,可选用卡左双多巴制剂降低外周副作用。

当出现剂峰异动(如不自主舞蹈样动作)或精神症状时,应立即联系主治医师调整方案。值得注意的是,约15%患者可能出现"冻结步态",此时可尝试视觉提示(如地面激光引导线)配合深吸气动作破除僵直。

帕金森病的长期管理如同精密的交响乐指挥,需要药物调整、生活方式干预、康复训练的多维配合。随着缓释技术、靶向给药等创新手段的临床应用,复方左旋多巴正焕发新的生命力。患者定期进行Hoehn-Yahr分期评估,配合医生建立个性化治疗档案,方能在这场与疾病的持久战中掌握主动权。