胆红素是人体内红细胞分解代谢的产物,正常情况下会通过肝脏处理后排出体外。当这一代谢过程受阻时,血液中的胆红素水平便会升高,可能引发黄疸、肝损伤甚至神经系统损害等健康问题。据统计,约10%-15%的成年人在体检中会发现胆红素轻度升高,而新生儿黄疸的发生率更是高达60%以上。了解胆红素升高的机制和应对方法,对维护健康至关重要。

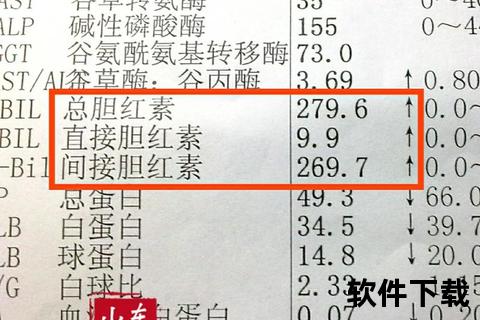

肝脏是胆红素处理的核心器官。当肝细胞受损(如病毒性肝炎、肝硬化、药物性肝损伤)时,胆红素的摄取、转化和排泄功能会受到影响,导致直接胆红素和间接胆红素同时升高。例如,慢性乙型肝炎患者的肝细胞炎症会显著降低胆红素处理能力,检查中常表现为总胆红素>34 μmol/L,并伴随转氨酶升高。

胆结石、胆管癌或胰头肿瘤等疾病会阻碍胆汁流入肠道,导致直接胆红素反流入血。这类患者常出现皮肤瘙痒、陶土色粪便等典型症状,且直接胆红素占总胆红素的比例超过50%。数据显示,约30%的胆道梗阻患者因未及时治疗发展为胆汁淤积性肝硬化。

溶血性贫血、输血反应或新生儿ABO血型不合时,红细胞大量破裂释放出血红蛋白,间接胆红素生成速度远超肝脏处理能力。这类患者以间接胆红素升高为主,总胆红素可迅速升至正常值的3-5倍。例如,新生儿溶血性黄疸若未及时干预,可能引发胆红素脑病。

长期胆红素升高会加重肝细胞损伤,形成恶性循环。肝硬化患者的胆红素水平与疾病严重程度呈正相关,总胆红素>85 μmol/L时,5年生存率不足50%。

当总胆红素>34 μmol/L时,皮肤和巩膜开始发黄。严重黄疸(总胆红素>170 μmol/L)可能伴随皮肤瘙痒、尿液呈浓茶色,甚至引发凝血功能障碍。

间接胆红素具有神经毒性,可通过血脑屏障损伤基底神经节。新生儿胆红素脑病表现为嗜睡、肌张力异常,成人长期高胆红素血症可能增加帕金森病风险。

重度胆红素升高会引发氧化应激反应,导致肾脏、心脏等器官损伤。研究显示,总胆红素>342 μmol/L的患者中,40%并发急性肾损伤。

妊娠期肝内胆汁淤积症是孕妇胆红素升高的常见原因,表现为皮肤瘙痒和直接胆红素升高。需监测胎儿状况,必要时使用熊去氧胆酸(妊娠B级药物)治疗。

肝硬化患者应每3个月检测胆红素水平,避免使用肝毒性药物(如对乙酰氨基酚)。饮食需低脂高蛋白,补充维生素K预防出血。

1. 饮食调整

2. 生活习惯

3. 定期筛查

高危人群(如慢性肝炎患者、胆结石病史者)建议每6个月检查肝功能,早期发现胆红素异常。

若出现以下情况,请立即就诊:

胆红素升高可能是身体发出的“求救信号”,及时识别并干预能有效避免严重后果。通过科学管理和定期监测,大多数患者可维持正常生活品质。