腰痛时,很多人会下意识地认为是“腰肌劳损”或“腰椎问题”,但你可能不知道——有近三成的腰痛其实源于腰骶部病变。一位35岁的患者因夜间突发腰部抽痛就医,最终确诊为输尿管结石而非腰部损伤。这个案例揭示:腰骶部作为人体承重与活动的枢纽,其疼痛往往牵涉多系统疾病,正确识别疼痛区域及伴随症状,是避免误诊的关键。

一、腰骶部:人体承重的“十字路口”

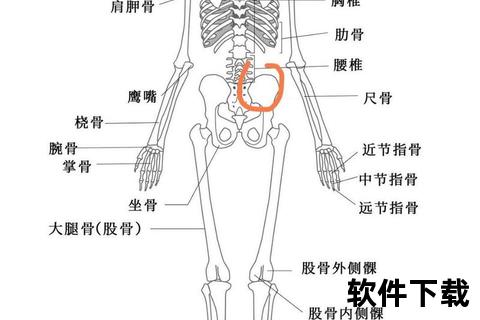

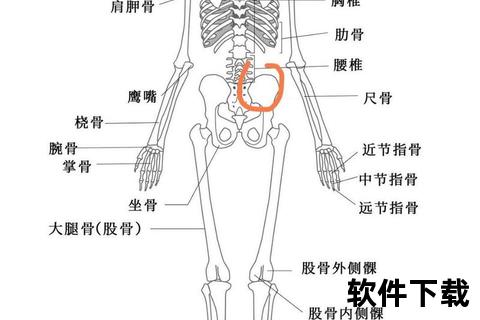

腰骶部指腰椎末端(L3-L5)与骶骨连接的区域,包含骶髂关节、髂腰韧带、多组神经丛及内脏器官。其结构特点决定其易损性:

1. 双重力学支点:骶骨上承脊柱重量,下接骨盆,久坐久站时承受人体70%以上压力

2. 动态稳定系统:髂腰韧带与深层核心肌群共同维持腰椎-骨盆稳定性,剧烈扭转易致韧带损伤

3. 神经血管密集区:坐骨神经、马尾神经及内脏神经在此交汇,疼痛可能源自骨骼、肌肉或内脏病变

(图示:红色区域为常见疼痛触发点,蓝色为神经分布区)

二、五大疼痛区域背后的健康警报

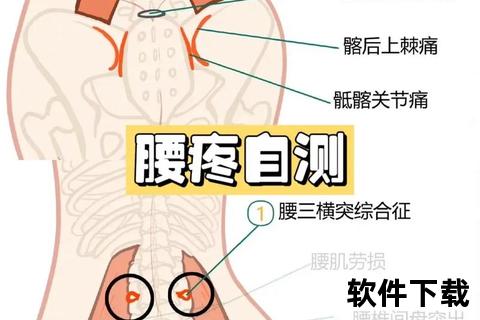

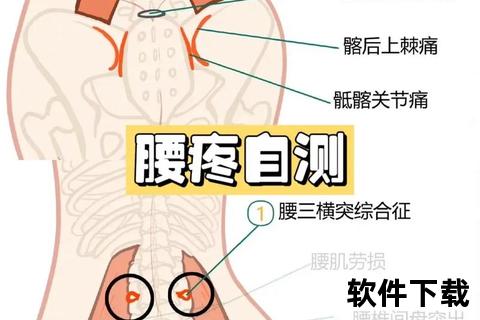

区域1:髂后上棘周围钝痛

典型病症:骶髂关节功能障碍

特征:单侧臀部上方深部钝痛,久坐起身时加剧,可放射至大腿后侧但不超过膝关节

自检方法:仰卧位屈膝,按压髂后上棘内下2cm处出现剧痛;"4字试验"阳性率高达82%

区域2:腰骶中线刺痛伴下肢放射

典型病症:腰椎间盘突出

特征:咳嗽时疼痛加剧,直腿抬高<60°即引发下肢样痛,多伴足背麻木

危险信号:出现鞍区麻木或大小便失禁提示马尾神经受压,需6小时内急诊手术

区域3:腰窝部位深在性酸痛

隐匿杀手:髂腰韧带损伤

特征:晨起腰僵明显,弯腰拾物困难,疼痛向腹股沟内侧放射

易感人群:健身爱好者(硬拉动作错误)、产后女性(韧带松弛)

区域4:骶骨区域夜间灼痛

警惕肿瘤:骶管囊肿/椎管内肿瘤

特征:平卧时疼痛加重,伴进行性肌力下降,B超显示囊肿直径>3cm需手术

区域5:弥漫性钝痛伴活动受限

慢性劳损:腰背肌筋膜炎

特征:按压骶棘肌止点引发“跳痛”,热敷后可缓解,但易反复发作

三、居家评估与应急处理指南

1. 三步自检法

动作筛查:缓慢前屈触摸脚尖,若在45°-60°区间突发剧痛,提示椎间盘问题

痛点标记:用医用记号笔圈出疼痛范围,24小时后对比扩散情况

温度测试:热敷15分钟后疼痛减轻属肌肉源性,加重则可能为炎症或肿瘤

2. 急性疼痛应急方案

黄金48小时:

→ 立即采用“胎儿体位”侧卧缓解压力

→ 冷热交替敷(20分钟冰敷/40分钟热敷循环)

→ 口服非甾体药(如塞来昔布)联合肌松剂(如乙哌立松)

3. 康复训练要点

神经松动术:坐位交替勾脚背(每组20次,缓解坐骨神经卡压)

核心激活训练:

→ 改良臀桥(膝关节屈曲90°,臀部抬离地面5cm保持10秒)

→ 瑞士球死虫式(控制骨盆稳定前提下完成四肢交替运动)

四、特殊人群防护要点

1. 孕妇群体

激素影响:松弛素分泌导致骶髂关节失稳,建议使用托腹带分担30%腰部负荷

睡眠体位:侧卧位时在两膝间放置孕妇枕,保持骨盆中立位

2. 健身人群

力量训练防护:深蹲时佩戴举重腰带可使椎间盘压力降低40%

错误模式纠正:硬拉时避免“龟背”姿势,发力时想象臀部推开重物

3. 办公族

动态工位设置:采用20分钟站立/40分钟坐姿循环,站立时足下垫5cm斜板

座椅微调秘诀:调节座椅高度使膝关节略高于髋关节,降低腰骶部剪切力

五、就医信号与诊疗路径

出现以下情况需24小时内就诊:

⚠️ 疼痛影响睡眠超过3天

⚠️ 伴有不明原因体重下降(月降幅>5%)

⚠️ 下肢出现进行性肌力减退

临床诊断流程:

1. 初级筛查:X线排除骨折/滑脱

2. 精准定位:MRI检查软组织病变,DSA造影诊断血管源性疼痛

3. 确诊金标准:诊断性封闭注射(准确率91.7%)

终极建议:腰骶痛就像身体发出的“故障代码”,既不能过度恐慌(仅15%需手术),也不可盲目自治。记录疼痛日记(记录发作时间、动作诱因、缓解方式),将成为医生诊断的关键依据。记住:正确的认知比昂贵的治疗更重要。