新生儿的每一次吐奶或哭闹,都可能让新手父母手足无措。据统计,约50%的婴儿在出生前3个月会因胃食管反流而频繁吐奶,而正确拍嗝是减少这一现象的关键。本文将从科学原理、实用技巧到常见误区,全面解析如何安全有效地帮助宝宝排出胃内气体。

新生儿的胃呈水平状,贲门(胃入口)肌肉松弛,喝奶时容易吸入空气。这些气体积聚在胃内会引发胀气、吐奶,甚至导致呛奶风险。拍嗝通过物理震动帮助气体上升排出,从而减少不适和潜在危险。研究表明,及时拍嗝可降低70%的吐奶概率。

1. 直立肩抱法(经典姿势)

适用场景:0-6月龄,尤其适合母乳喂养后。

2. 端坐式(进阶姿势)

适用场景:2月龄以上,宝宝颈部有一定支撑力时。

3. 侧趴腿拍法(防呛奶姿势)

适用场景:易吐奶或夜间喂奶后。

4. 腹部按摩法(辅助手法)

适用场景:拍嗝困难或宝宝抗拒拍打时。

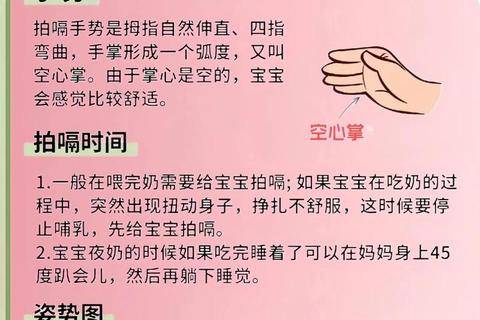

1. 用力拍打:新生儿内脏脆弱,空心掌轻拍即可,力度以引发轻微震动为宜。重拍可能损伤肾脏或脊柱。

2. 摇晃止哭:喂奶后剧烈摇晃会加剧吐奶,甚至引发“婴儿摇晃综合征”。

3. 强迫拍嗝:若拍嗝5分钟仍未出嗝,可改为竖抱15分钟,利用重力排气。

4. 忽略时机:应在喂奶中段(如母乳换侧时)和喂奶后各拍一次,而非仅结束后拍。

5. 仰卧拍嗝:平躺姿势无法有效排气,且增加呛奶风险。

1. 宝宝睡着时是否需要拍嗝?

2. 拍嗝时吐奶怎么办?

3. 持续打嗝超过10分钟:

尽管大多数吐奶属生理现象,但以下情况可能提示疾病:

1. 喂养技巧:奶瓶喂养时选择防胀气奶嘴,确保奶液充满奶嘴前端;母乳喂养时避免“奶阵”过急。

2. 饮食调整:哺乳期母亲减少摄入豆类、洋葱等产气食物。

3. 喂养后护理:喂奶后保持竖抱20分钟,避免立即换尿布或活动。

拍嗝不仅是技术,更是对新生儿需求的细腻观察。每个宝宝适应的姿势不同,父母需耐心尝试并记录有效方法。记住,科学的护理能减少90%的吐奶问题。当常规方法无效时,及时咨询儿科医生,切勿自行用药或采用偏方。养育之路虽难,但每一次成功的“嗝”声,都是宝宝舒适成长的见证。