新生儿出生后,娇嫩的消化系统需要经历适应外界环境的过程,在这个过程中,"腹胀"往往成为新手父母最常遭遇的挑战。当宝宝因腹胀而哭闹不止时,父母常常陷入焦虑——究竟是正常生理现象,还是疾病信号?如何区分护理误区与科学干预?本文将系统解析这一常见问题的本质,并提供切实可行的解决方案。

新生儿腹壁肌肉纤薄,腹式呼吸为主导的生理特征,使得腹部在进食后自然呈现均匀膨隆状态。这种"青蛙肚"通常柔软无压痛,伴随正常排便,属于生理性腹胀范畴。但若膨隆部位出现局部硬块,轻触即引发剧烈哭闹,则可能提示病理性腹胀。

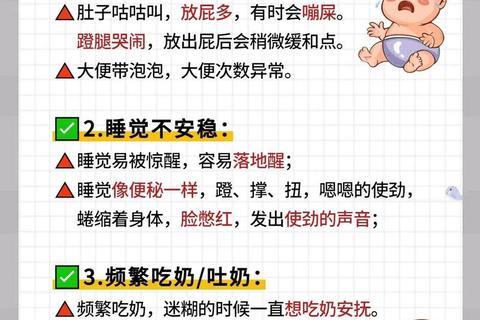

关键鉴别点:生理性腹胀每日波动明显,哺乳后加重,排气后缓解;病理性腹胀常伴随呕吐物含胆汁、血便、持续24小时不缓解的腹部膨隆。

1. 气体动力学失衡

吞咽过量空气(占60%案例)是最常见诱因,奶嘴孔径过大、哺乳姿势不当、哭闹时喂养等情况,使气体通过消化道时形成"气栓"。早产儿因肠道神经发育不完善,更易出现肠道蠕动节律紊乱。

2. 喂养体系适配问题

母乳中乳糖与脂肪比例、配方奶的蛋白质结构都可能成为诱因。研究显示,深度水解蛋白配方可将腹胀发生率降低37%。哺乳母亲摄入奶制品、十字花科蔬菜等产气食物,会通过乳汁影响婴儿。

3. 微生物生态失衡

新生儿肠道菌群建立初期,双歧杆菌等有益菌占比不足时,未消化乳糖在结肠发酵产生过量氢气。补充特定菌株(如罗伊氏乳杆菌DSM17938)可缩短腹胀持续时间达2.8小时。

4. 病理性警报信号

先天性巨结肠表现为出生48小时内未排胎便,腹胀呈进行性加重;肠旋转不良多在出生2周后出现胆汁性呕吐。这类情况需在24小时内就医干预。

哺乳期的三维管理策略:

1. 体位工程学

采用45度斜坡式哺乳姿势,使婴儿下颌贴紧,确保完全含接。奶瓶喂养时保持奶液充满奶嘴颈部,推荐使用带排气阀的防胀气奶瓶。

2. 气体排出技术

改良拍嗝手法:将婴儿竖抱于肩头,手掌呈杯状由腰部向颈部轻叩,配合体位变化(坐位→左侧卧→右侧卧)可使排气效率提升40%。夜间采用"袋鼠式护理",让婴儿俯卧于父母胸前入睡,利用体温和压力双重促排。

3. 肠道按摩体系

每日两次的"三阶按摩法"效果显著:

急救级干预方案:当突发剧烈哭闹时,立即采用"飞机抱-热敷-白噪音"三联法。前臂承托婴儿胸腹部的用38℃热水袋(包裹3层棉布)热敷腰骶部,配合手机APP播放子宫内环境声频,可在8-12分钟内缓解急性症状。

1. 哺乳母亲膳食管理

建立"三阶排除法"饮食日志:第一周停用乳制品,第二周停用豆类及西兰花,第三周停用小麦制品,系统观察婴儿腹胀改善情况。

2. 喂养间隔控制技术

制定个性化喂养周期,避免"按哭喂养"。新生儿胃容量计算公式:(出生体重kg×7)+30=单次哺乳量(ml),间隔不少于2小时。

3. 环境压力调控

保持室温26-28℃,湿度50%-60%的微环境。研究证实,环境温度每降低1℃,肠蠕动减缓导致的气体滞留增加15%。

当出现下列情况时需在2小时内就医:

医学检查的金标准组合包括:腹部X线平片(排除肠梗阻)+血常规(检测感染指标)+过敏原筛查(IgE检测)。对于反复发作的案例,建议进行乳糖耐受试验和肠道超声造影。

在新生儿成长的过程中,腹胀既是生理适应的必经之路,也是健康监测的重要窗口。掌握科学的观察方法和护理技术,父母完全可以将腹胀的影响控制在最小范围。当发现异常信号时,及时与儿科医生建立沟通,通过"家庭护理-社区医疗-专科干预"的三级响应体系,为宝宝构筑起全面的健康防护网。记住,90%的腹胀案例通过正确护理可在2周内显著改善,保持理性和耐心是对抗腹胀的最佳武器。