在医疗健康领域,合理用药始终是保障治疗效果、降低医疗风险的核心议题。近年来,随着“辅助用药目录”这一概念的普及,公众逐渐意识到,并非所有药物都能直接“治愈疾病”——有些药物仅作为治疗的“配角”存在,过度使用可能增加经济负担,甚至延误病情。本文将解析辅助用药的科学管理逻辑,并为普通患者提供实用建议。

辅助用药通常指在治疗中起辅助作用的药物,例如增强免疫力、改善代谢或缓解症状的药品。它们无法单独对抗疾病,但可能通过调节机体状态,帮助主药发挥疗效。这类药物存在两大风险:

1. 经济负担:部分辅助用药价格高昂,且需长期使用,可能占据患者大量医疗支出。

2. 疗效争议:如维生素注射液、某些中成药等,其实际疗效缺乏高质量临床证据支持。

案例:一名高血压患者因频繁使用“活血化瘀”类辅助药物,每月药费增加近千元,但血压控制并未改善。经医生调整方案后,仅保留核心降压药,费用降低60%。

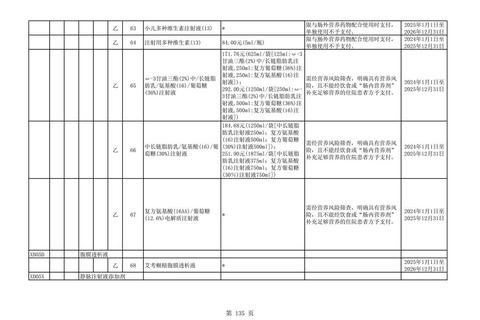

为规范用药行为,我国已建立多层次管理体系:

1. 目录动态调整机制

2. 临床应用监管

数据:重庆市通过专项整治,部分医院已停用60种疗效不明确的辅助药,部分药品采购量减少50%。

普通患者可通过以下方式识别和管理辅助用药:

1. 学会与医生沟通

2. 警惕三类信号

3. 特殊人群注意事项

辅助用药并非“洪水猛兽”,在特定情况下仍具价值:

1. 术后恢复:肠内营养剂帮助无法自主进食的患者维持体能;

2. 慢性病管理:辅酶Q10辅助改善心肌代谢(需与心血管主药联用);

3. 放化疗支持:止吐药、升白药缓解治疗副作用。

科学用药原则:

1. 就医前准备:记录当前用药清单,包括药品名称、剂量和用药原因;

2. 自我监测工具:使用“用药助手”等APP核查药品说明书,关注禁忌症与相互作用;

3. 寻求第二意见:对复杂治疗方案,可咨询不同医院或专科药师;

4. 投诉渠道:发现过度开药行为,可通过医院医务科或12320卫生热线反馈。

辅助用药管理的本质,是推动医疗从“以药为中心”转向“以疗效为中心”。对患者而言,既要避免盲目拒绝所有辅助药物,也要警惕非必要用药的“温柔陷阱”。通过增强医学常识、积极参与诊疗决策,我们才能真正守护自身健康权益。

> 本文内容参考国家卫健委公开政策文件及三甲医院临床用药指南,旨在提供客观信息,具体用药请遵医嘱。