当颈部、腋下或腹股沟突然出现肿块并伴随疼痛时,许多人会感到焦虑:这是感染还是其他问题?该如何选择药物?本文将从病因、症状出发,结合临床常用药物(青霉素、头孢菌素、喹诺酮类)的特点,为患者提供科学的用药指导,帮助您安全应对淋巴炎症。

一、淋巴疼痛的常见原因与症状识别

淋巴系统是人体的“免疫防线”,淋巴结肿大疼痛多由局部或全身感染引发。常见病因包括:

1. 细菌感染(占60%-70%):如咽喉炎、牙周炎、皮肤感染等,病原体以链球菌、葡萄球菌为主,引发急性淋巴结炎。

2. 病毒感染:例如EB病毒、巨细胞病毒等,可伴随发热、乏力。

3. 其他原因:结核、免疫性疾病或肿瘤(如淋巴瘤)也可能导致淋巴结异常,但通常表现为无痛性肿大。

典型症状:

急性炎症:淋巴结红肿、触痛明显,可伴发热(38℃以上)或局部皮肤温度升高。

慢性炎症:肿块质地较硬,疼痛程度较轻,可能反复发作。

危险信号:若淋巴结直径超过2厘米、快速增大、或伴随体重下降、夜间盗汗,需警惕恶性肿瘤。

二、淋巴炎症的诊疗流程:何时用药?如何选药?

诊断步骤:

1. 初步检查:血常规(判断感染类型)、C反应蛋白(评估炎症程度)、超声(观察淋巴结结构)。

2. 病原学检测:严重或反复感染者需通过细菌培养或药敏试验明确病原体。

3. 活检:疑似肿瘤或治疗无效时,需淋巴结穿刺或切除活检。

治疗原则:

轻度感染:优先休息、多饮水,部分患者可自愈。

中重度感染:需抗生素治疗,疗程通常7-14天,避免过早停药导致复发。

三、三大类消炎药的特性与适用场景

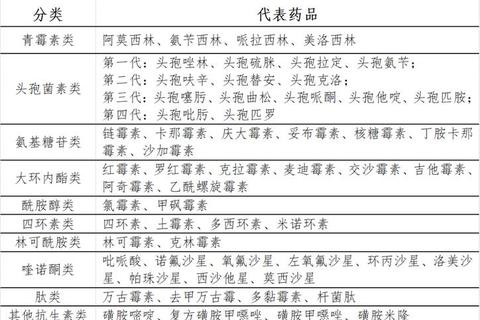

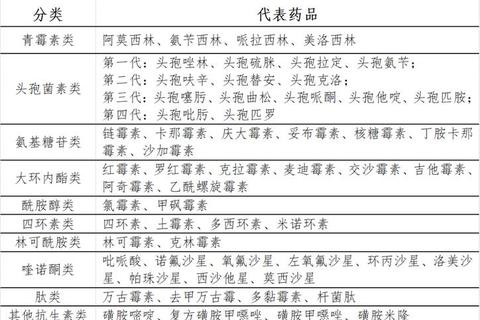

1. 青霉素类:经典之选,但需警惕过敏

代表药物:阿莫西林、氨苄西林。

作用机制:破坏细菌细胞壁,对革兰氏阳性菌(如链球菌)效果显著。

适用人群:

无青霉素过敏史者。

儿童、孕妇(需医生评估)。

注意事项:

过敏风险:约1%-10%人群可能出现皮疹、过敏性休克,用药前需明确过敏史。

耐药性问题:部分细菌(如耐甲氧西林葡萄球菌)已对青霉素耐药,需结合感染部位判断。

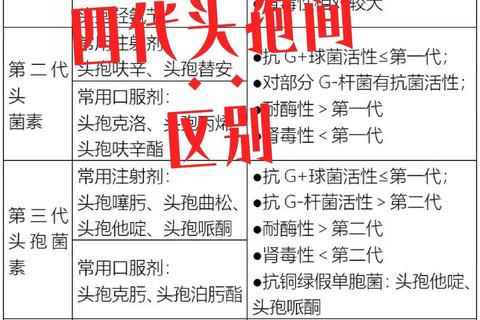

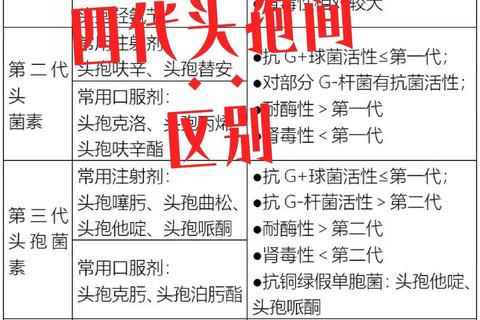

2. 头孢菌素类:广谱抗菌,分代选择更精准

代表药物:

一代头孢(头孢拉定):针对革兰氏阳性菌。

二代头孢(头孢克洛、头孢呋辛):兼顾部分革兰氏阴性菌。

三代头孢(头孢曲松):适用于复杂感染。

优势:

过敏率低于青霉素(交叉过敏率约10%)。

对β-内酰胺酶稳定性更高,耐药性较低。

适用场景:

青霉素过敏者的替代选择(需谨慎)。

口腔、呼吸道来源的淋巴结炎。

3. 喹诺酮类:高效广谱,但限制人群

代表药物:左氧氟沙星、环丙沙星。

作用特点:

抑制细菌DNA复制,对革兰氏阴性菌(如大肠杆菌)效果突出。

组织渗透性强,适合深部感染。

限制与风险:

儿童与青少年禁用:可能影响软骨发育。

肌腱损伤:老年人或长期用药者需监测。

与金属离子相互作用:避免与含铝、镁的抗酸剂同服。

四、特殊人群的用药调整与注意事项

1. 儿童:

优先选择青霉素或头孢类,避免喹诺酮。

剂量需按体重调整,如阿莫西林20-40mg/kg/日。

2. 孕妇与哺乳期女性:

青霉素和部分头孢菌素(如头孢曲松)相对安全。

避免使用喹诺酮类和四环素类。

3. 慢性病患者:

肾功能不全者:需减量使用头孢类、喹诺酮类。

肝病患者:慎用大环内酯类(如阿奇霉素)。

五、家庭护理与就医时机

居家处理:

冷敷或热敷:急性期冷敷缓解肿胀,慢性期热敷促进循环。

饮食调整:增加维生素C(如柑橘类水果)、锌(如坚果)摄入,促进免疫力恢复。

观察记录:每日测量淋巴结大小、体温,记录疼痛变化。

立即就医的情况:

发热持续3天以上,或体温超过39℃。

淋巴结迅速增大、破溃流脓。

出现呼吸困难、意识模糊等全身症状。

六、预防淋巴炎症复发的关键措施

1. 控制原发感染:及时治疗龋齿、扁桃体炎等病灶。

2. 增强免疫力:规律作息、适度运动,避免过度疲劳。

3. 避免刺激:减少颈部饰品摩擦、剃须刀划伤等局部损伤。

淋巴疼痛的背后可能隐藏着复杂的病因,合理用药需结合个体差异与感染类型。青霉素、头孢菌素和喹诺酮类各有优劣,患者应在医生指导下选择,避免盲目用药导致耐药性或不良反应。记住:消炎药是“武器”而非“万能药”,科学预防与及时诊疗才是守护健康的核心。