月经周期紊乱、经量异常等问题困扰着众多女性,其背后可能隐藏着内分泌失调、器质性疾病或生活方式因素。面对市场上琳琅满目的中成药与西药,如何科学选择药物成为关键。本文将从病因机制到用药方案,系统解析不同症状的应对策略,并提供安全用药指导。

月经不调主要表现为周期异常(提前、延后或不规律)、经量异常(过多、过少)及伴随症状(痛经、头晕等)。现代医学认为,其核心机制涉及下丘脑-垂体-卵巢轴功能紊乱,而中医则将其归为"气血失调"或"脏腑功能失衡"。常见诱因包括:

特殊人群如孕妇、围绝经期女性需特别注意,前者可能因激素变化引发暂时性失调,后者则与卵巢功能衰退直接相关。

初步自我评估可观察:

1. 周期变化:连续3个月提前或延后超过7天

2. 经量异常:单次经期失血超过80ml或少于20ml

3. 伴随症状:剧烈腹痛、大量血块、经期超过10天

临床诊断需结合:

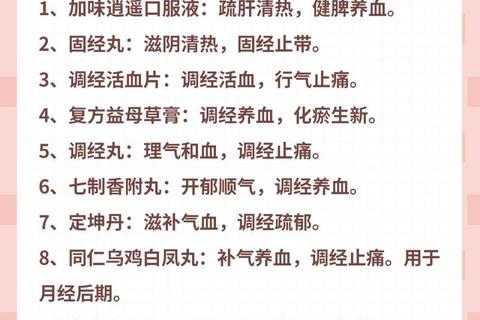

中医将月经不调分为6大证型,用药需辨证施治:

特征:经前胀痛、经血暗红夹块、情绪烦躁

经典方剂:

特征:经色淡红、乏力头晕、面色苍白

核心药物:

分型用药:

临床数据显示,配合针灸关元、三阴交等穴位可提升疗效30%

急症处理:

注意:连续服用清热药不宜超过2周

典型案例:32岁患者月经后期伴痛经,西医诊断黄体功能不全,中医辨证肾虚血瘀。治疗方案:

1. 地屈孕酮片周期疗法(月经第14天起连服10天)

2. 中药周期调理:卵泡期用左归丸,黄体期用少腹逐瘀丸

3. 经期配合艾灸神阙穴

三个月后周期恢复规律,痛经评分下降60%

1. 中药风险:含千里光、番泻叶等成分的制剂可能引发肝损伤,服药期间需监测肝功能

2. 激素禁忌:乳腺癌家族史、血栓倾向者慎用雌激素

3. 相互作用:圣约翰草提取物会降低避孕药效

1. 饮食调理:经前期增加富含γ-亚麻酸食物(月见草油)、经后期补充铁质(动物肝脏)

2. 运动处方:每周3次中等强度有氧运动,避免经期剧烈运动

3. 压力管理:正念冥想配合涌泉穴按摩可降低应激激素水平

就医指征:出现突发性大量出血(1小时浸透一片卫生巾)、剧烈腹痛伴晕厥、药物调理3个月无效等情况需立即就诊

月经调理是系统性工程,建议建立"症状日记"记录周期、经量及用药反应。无论选择中药或西药,核心原则是"个体化治疗",切忌自行搭配复杂方剂。最新临床研究显示,结合基因检测制定用药方案可将治疗有效率提升至92%,这标志着精准医疗时代的到来。