褪黑素是人体夜间自然分泌的“睡眠信号”,但它能否真正改善失眠?哪些人适合补充?科学依据与风险又是什么?本文将全面解析褪黑素的调节机制、适用人群及使用注意事项,帮助您科学应对睡眠问题。

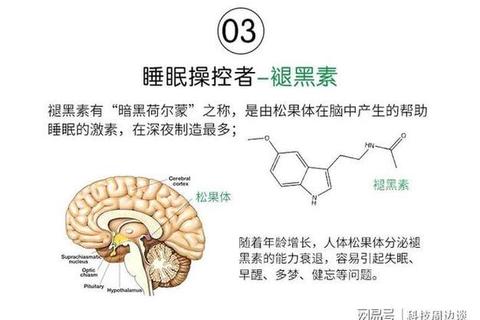

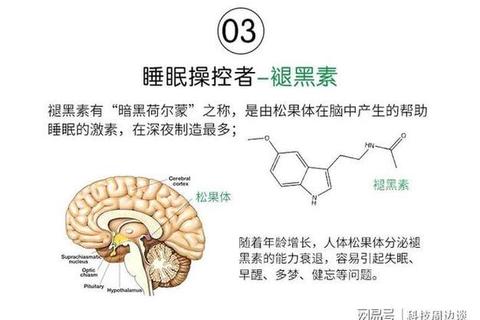

一、褪黑素的生理功能与调节机制

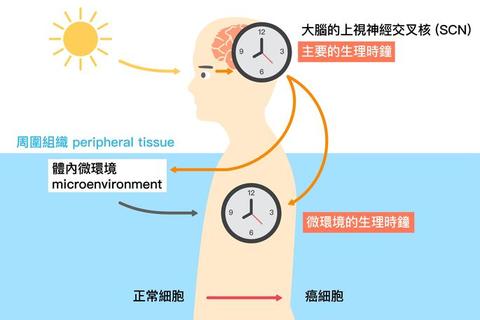

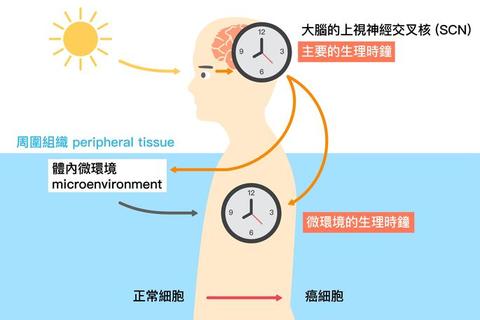

褪黑素由松果体分泌,其核心功能是通过“暗信号”调节昼夜节律。夜间黑暗环境下,褪黑素分泌量增加,促使体温下降、警觉性降低,从而启动睡眠程序。近年研究进一步揭示,褪黑素还能通过抑制丘脑室旁核(PVT)神经元活性,延长非快速眼动睡眠时间,帮助深度睡眠。陆军军医大学团队发现,褪黑素受体MT1/MT2是调控这一过程的关键靶点。

褪黑素分泌规律:

昼夜节律:白天几乎不分泌,夜晚达峰值(凌晨2-4点)

年龄差异:青春期分泌量最高,老年人可能减少至10%以下

干扰因素:蓝光暴露(如手机屏幕)、倒班工作、跨时区旅行会抑制其分泌

二、褪黑素改善失眠的科学证据

1. 有效性场景

时差综合征:补充褪黑素可缩短入睡时间,缓解飞行时差导致的昼夜紊乱

昼夜节律性睡眠障碍:如夜班工作者或睡眠延迟症(凌晨2点后入睡),褪黑素可调整生物钟

老年性失眠:55岁以上人群因自身分泌不足,补充后睡眠质量显著改善

2. 局限性

非万能药:对焦虑、抑郁、慢性疼痛等继发性失眠无效

剂量依赖性:0.5-5mg为常用范围,过量可能导致嗜睡、头痛

起效时间短:半衰期仅10分钟,需睡前1-2小时服用

三、适用人群与禁忌清单

1. 推荐人群

老年人(尤其55岁以上):生理性分泌减少导致入睡困难

倒班工作者:需频繁调整作息

跨时区旅行者:缓解时差反应

2. 禁用或慎用人群

孕妇/哺乳期女性:可能影响胎儿发育或乳汁成分

自身免疫疾病患者:如红斑狼疮、类风湿关节炎

儿童青少年:可能干扰性腺发育,仅限自闭症等特殊疾病医生指导下使用

凝血障碍或服用抗凝药者:增加出血风险

四、正确使用与风险规避

1. 剂量与时间

起始剂量:0.5-1mg,最大不超过5mg

服用时间:睡前1-2小时(需结合个体生物钟调整)

疗程建议:短期使用(1-3个月),避免长期依赖

2. 副作用管理

常见反应:日间嗜睡(15%)、头痛(7%)、胃肠不适(5%)

罕见风险:短期抑郁情绪、血压波动(高血压患者需监测)

药物相互作用:避免与阿司匹林、布洛芬、避孕药同服

3. 天然替代方案

食物补充:樱桃、香蕉、燕麦、牛奶等含天然褪黑素

生活习惯调整:

睡前1小时避免蓝光(使用防蓝光眼镜或屏幕滤镜)

保持卧室温度18-22℃,使用遮光窗帘

五、何时需要就医?

出现以下情况需及时咨询专科医生:

1. 失眠持续超过3周,伴随日间功能下降(如注意力涣散、情绪低落)

2. 服用褪黑素后症状未缓解,可能需排查甲状腺功能异常、睡眠呼吸暂停等潜在疾病

3. 儿童睡眠障碍:优先通过固定作息、减少屏幕时间调整,而非自行用药

科学认知褪黑素,走出睡眠困局

褪黑素作为调节生物钟的“自然钥匙”,对特定人群确有助益,但绝非万能解决方案。建议公众优先通过调整生活方式改善睡眠,必要时在医生指导下合理用药。记住:健康睡眠的基石是规律的作息、适宜的环境与平和的心态,药物仅作为辅助工具。