月经周期中“安全期”的说法一直备受争议,许多女性认为经前一周同房不会怀孕,却忽略了生理机制的特殊性。一位32岁的女性曾在月经前三天无保护同房,由于长期压力导致排卵延迟,最终意外怀孕。这个案例揭示了一个核心问题:人体并非精密运行的机器,激素波动、环境变化都可能打破既定规律,所谓的“安全期”实则暗藏风险。

女性受孕的核心在于卵子与的相遇,而排卵与月经的周期性关系是判断怀孕可能性的关键。月经周期以排卵日为分界点分为两个阶段:

1. 卵泡期(月经开始至排卵):卵巢内卵泡逐渐成熟,雌激素水平升高促使子宫内膜增厚。

2. 黄体期(排卵后至下次月经):破裂的卵泡形成黄体,分泌孕激素维持子宫内膜稳定性。若未受孕,黄体萎缩导致激素骤降,引发月经来潮。

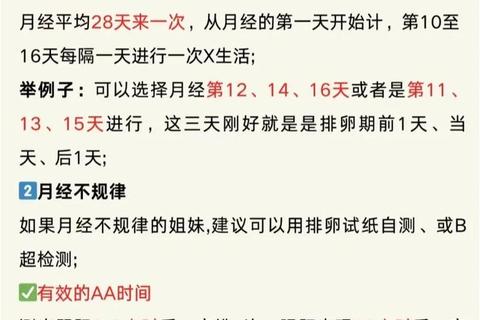

排卵日的计算常采用“倒推法”:下次月经首日减去14天(如周期28天者,排卵日约在第14天)。但这一规律仅适用于月经高度规律的群体,现实中约30%女性存在排卵日偏移。

即便月经周期稳定,以下情况仍可能导致意外怀孕:

周期紊乱者(如多囊卵巢综合征患者)无法准确预测排卵日。原本计算的“安全期”可能恰逢排卵期,导致受孕概率高达20%-30%。

1. 月经周期标准差:记录至少6个月经周期,计算天数波动范围。若标准差>3天,安全期避孕失败率显著上升。

2. 基础体温监测:排卵后体温上升0.3-0.5℃并持续12天以上,可辅助判断黄体期是否正常。

3. 宫颈黏液观察:排卵期黏液呈透明蛋清状,拉丝度达8-10cm;黄体期黏液变稠、浑浊。

4. 激素试纸检测:通过尿液中LH(黄体生成素)峰值判断排卵,但需注意10%-15%的假阳性率。

| 避孕方式 | 适用场景 | 有效率 | 注意事项 |

|-|-||-|

| 短效避孕药 | 长期稳定伴侣 | 99% | 需每日定时服用 |

| 避孕套 | 非固定性关系 | 98% | 检查破损、全程使用 |

| 宫内节育器 | 已育女性 | 99.8% | 可能引起经量增多 |

| 紧急避孕药 | 无保护同房后72小时内 | 85%-89% | 1年使用不超过3次 |

(数据来源:WHO避孕有效性报告)

出现以下情况需立即就医:

1. 备孕群体:建议采用“排卵前2日同房法”,此时宫颈黏液最利穿透。

2. 哺乳期女性:产后42天即可能恢复排卵,纯母乳喂养者需坚持避孕至断奶后2个月。

3. 内分泌疾病患者:多囊卵巢综合征、甲状腺功能异常者建议使用屏障避孕法。

人体生理机制的复杂性远超日历推算,2023年《柳叶刀》研究显示,安全期避孕的年失败率高达9%-25%。与其依赖概率,不如采用“双保险策略”:例如安全期+避孕套组合使用,可将意外怀孕风险降至0.1%以下。建议每位女性建立月经健康档案,通过APP记录周期、体温、症状等数据,必要时结合超声卵泡监测,真正实现生育自主权。