孩子脸上突然出现白斑,家长的第一反应往往是“肚子里有虫”,老一辈口中的“虫斑”更是加深了这种焦虑。这种直观联想是否科学?盲目服用打虫药真的能解决问题吗?一位母亲曾因孩子面部白斑自行购买驱虫药,结果导致孩子腹痛就医——这并非个例。现代医学研究发现,儿童面部白斑的成因复杂多样,蛔虫感染只是其中可能性较低的一种。本文将系统解析蛔虫感染与白斑的关系,并提供科学识别与应对方案。

一、蛔虫感染与面部白斑的真相

1. 蛔虫感染是否直接导致白斑?

传统观念认为,蛔虫寄生会掠夺营养,导致皮肤色素异常形成白斑。但流行病学数据显示,随着卫生条件改善,儿童蛔虫感染率已大幅下降至5%以下。临床研究证实,蛔虫感染确实可能引起白斑,但需同时满足以下条件:

寄生虫数量较多:成虫超过20条时可能干扰营养吸收

长期感染未治疗:病程达数月以上可能引发代谢紊乱

伴随其他典型症状:如反复脐周疼痛、夜间磨牙、指甲白点

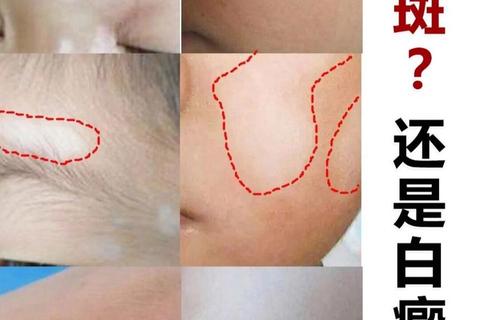

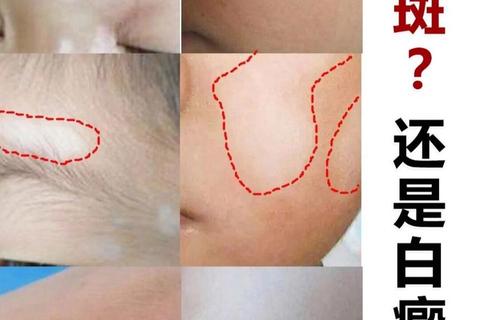

2. 蛔虫相关白斑的特征

与其他皮肤病相比,蛔虫感染引起的白斑具有以下特点:

| 特征 | 蛔虫白斑 | 白色糠疹(常见混淆疾病) |

|-|--|--|

| 形态 | 圆形/类圆形,直径1-3cm | 边界模糊,多呈地图状 |

| 颜色 | 淡白色,无明显鳞屑 | 浅白斑伴细碎糠状皮屑 |

| 伴随症状| 腹痛、食欲减退、消瘦 | 偶见轻微瘙痒,无系统症状 |

| 分布部位| 面颊为主,偶见躯干 | 面部、颈部、四肢均可出现 |

(数据综合自)

二、五大常见儿童白斑疾病对比

除了蛔虫感染,以下疾病更可能引发面部白斑:

1. 白色糠疹(发病率最高)

识别要点:初为淡红色斑片,数周后转为浅白色,表面有面包糠样鳞屑

病因:与皮肤干燥、日晒、维生素缺乏相关,与寄生虫无关

自愈性:80%患儿在1-2年内自行消退,无需特殊治疗

2. 白癜风(需优先排除)

典型表现:瓷白色斑块,边界清晰如刀切,表面光滑

进展特点:白斑可能快速扩大或出现新病灶

诊断方法:皮肤CT检查黑色素细胞活性,伍德灯辅助鉴别

3. 花斑癣(真菌感染)

特征:夏季加重,白斑表面有细薄鳞屑,抗真菌治疗有效

分布:胸背部多见,面部较少累及

4. 无色素痣(先天性疾病)

表现:出生即有,白斑呈泼洒状,边缘呈锯齿形

稳定性:随年龄增长成比例扩大,但不会自行消退

5. 炎症后色素减退

诱因:湿疹、外伤等皮肤损伤后遗留暂时性白斑

特点:原发病灶区域出现,6-12个月逐渐恢复

三、科学处理三步法

第一步:居家观察清单

记录白斑变化:每周拍摄对比照片,注意大小、颜色、边界变化

基础护理措施:

每日2次涂抹含维生素E的保湿霜

避免使用碱性肥皂,温水洗脸后3分钟内完成保湿

外出时采取物理防晒(帽子、遮阳伞)

第二步:就医检查指征

以下情况需48小时内就诊:

白斑在1个月内扩大超过原面积20%

出现瘙痒、脱屑等新发症状

合并腹痛、夜间磨牙、体重下降等全身症状

第三步:诊断流程优化

1. 初筛检查:

粪便虫卵检测(连续3天取样)

皮肤镜观察表皮结构

2. 深度检查(疑似白癜风时):

皮肤CT评估黑色素细胞数量

伍德灯下观察荧光反应

四、治疗原则与误区警示

1. 蛔虫感染确诊后的规范治疗

药物选择:阿苯达唑(10mg/kg单剂口服)

用药禁忌:2岁以下儿童、肝肾功能异常者慎用

辅助措施:

服药期间减少甜食摄入

补充益生菌调节肠道菌群

2. 常见认知误区纠正

误区一:“白斑=必须驱虫”

事实:白色糠疹占儿童面部白斑的60%-70%,盲目驱虫可能引发药物性肝损伤

误区二:“驱虫药可预防性使用”

事实:无感染证据时服药可能诱导寄生虫耐药性

误区三:“白癜风会传染”

事实:白癜风属自身免疫性疾病,无传染性

五、预防策略体系

建立三级防护网络可降低90%相关疾病风险:

1. 个人卫生防线:

培养“七步洗手法”习惯,特别注重指缝清洁

生食蔬果用50℃以上温水浸泡10分钟

2. 环境控制措施:

儿童餐具每周蒸汽消毒1次

宠物定期驱虫,避免接触流浪动物

3. 营养支持方案:

每日补充锌(5mg)、维生素B族

每周摄入3次富含β-胡萝卜素的食物(胡萝卜、南瓜)

当孩子脸上出现白斑时,比急于治疗更重要的是理性判断。建议家长准备“症状观察日记本”,记录白斑变化轨迹、伴随症状、护理措施效果。对于持续存在的白斑,皮肤科医生提醒:即使确诊为白色糠疹,每6个月的专业随访仍不可或缺,因为约5%的病例可能合并其他皮肤问题。科学认知结合系统管理,才能真正守护孩子的皮肤健康。