新生儿的视力发展是一个循序渐进的过程,从最初的模糊光影到清晰感知世界,每个阶段都蕴藏着生命的奇妙。许多家长误以为宝宝一出生就能看清周围的一切,但事实上,他们的视觉系统需要经历长达数年的逐步完善。了解这一过程,不仅能帮助父母更好地观察孩子的成长,还能早期发现潜在的眼部问题,为宝宝的眼睛健康保驾护航。

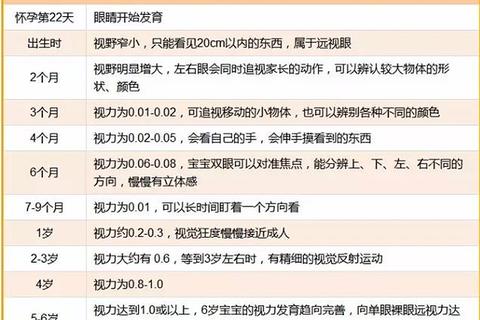

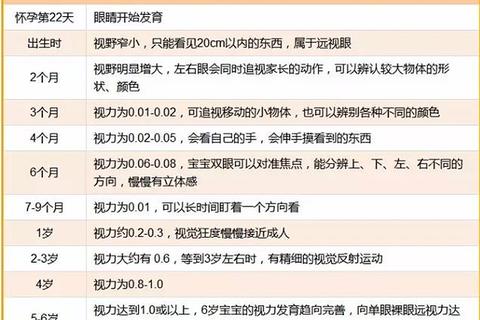

一、新生儿视力发育的时间轴:从模糊到清晰

1. 出生至1周:光感与黑白世界

新生儿的视力仅能感知光线明暗和模糊的轮廓,无法聚焦。此时他们的世界是黑白的,最远可视距离约15-20厘米,相当于妈妈哺乳时与宝宝面部的距离。强光会触发闭眼反射,但整体视觉功能尚未成熟。

2. 1个月:近距离注视与初步追视

满月时,宝宝能看清20厘米内的物体,尤其是人脸。此时他们开始出现短暂的注视行为,并能水平追视缓慢移动的物体(如摇铃)。家长可在喂奶时与宝宝对视,促进视觉神经发育。

3. 2个月:色彩觉醒与视野扩展

色觉开始发育,宝宝首次能辨识红色,视野范围扩大到90度。双眼协调性增强,出现保护性眨眼反射(如物体靠近时闭眼)。此时可用红色玩具吸引宝宝注意力,刺激色觉发展。

4. 3个月:立体视觉与深度感知萌芽

视力提升至0.01-0.02,能区分红绿等对比色,视野扩展至180度。宝宝开始追踪快速移动的物体,并尝试用手触摸所见物品,手眼协调能力初步形成。

5. 4-6个月:细节捕捉与空间探索

视力度数达到0.02-0.05,能看清75厘米内的物体。此时宝宝会主动观察自己的手部动作,并学会通过视觉判断距离(如抓取玩具)。色觉接近成人,能识别彩虹全色谱。

6. 8-12个月:稳定视功能与立体视觉

视力达到0.1-0.3,能判断物体的远近和空间位置,对熟悉的人脸有明确反应(如微笑或伸手)。1岁时,深度知觉显著提升,可通过视觉指引完成抓取食物等精细动作。

二、警惕视力发育异常的信号

尽管个体差异普遍存在,但以下表现可能提示视觉发育问题,需及时就医:

3个月后仍无法追视移动物体(如摇铃或人脸);

眼睛频繁偏斜或震颤(如持续性内斜视);

对强光无反应或畏光;

经常揉眼、流泪或分泌物异常增多。

特殊群体注意事项:早产儿因视网膜血管发育不成熟,需在出生后4-6周进行眼底筛查,并定期复查视力,预防早产儿视网膜病变。

三、科学促进视力发育的实用建议

1. 环境与刺激

0-3个月:使用黑白卡或高对比度玩具(如黑白棋盘图案),刺激光感和轮廓识别;哺乳时与宝宝保持20厘米内的眼神交流。

4-6个月:引入彩色玩具(首选红、黄、蓝),鼓励抓握练习;多进行户外活动,自然光线有助于调节眼球发育。

1岁以上:减少电子屏幕暴露时间,避免长时间近距离用眼;提供积木、拼图等锻炼空间认知的玩具。

2. 日常护理要点

卫生防护:用干净棉签清洁眼部分泌物,避免使用纸巾直接擦拭。

光线管理:白天保持室内明亮,夜间使用柔和小夜灯,避免强光直射眼睛。

3. 定期检查与干预

根据《0~6岁儿童眼保健规范》,新生儿期需进行2次视力筛查,婴儿期每3个月检查一次。重点监测眼轴长度、屈光度等指标,早期发现近视或弱视倾向。

四、家长常见疑问解答

Q:宝宝总爱盯着灯看,会损伤视力吗?

A:短暂注视无害,但需避免强光(如LED射灯)。可转移注意力至其他物体,减少持续凝视。

Q:何时需要佩戴眼镜?

A:若3岁后矫正视力仍低于0.5,或双眼视力差异超过两行,需通过散瞳验光确定是否需要矫正。

Q:夜间开灯睡觉会影响视力吗?

A:长期暴露于人工光源可能干扰眼球调节功能,建议使用暖光小夜灯,并放置在远离床铺的位置。

新生儿的视力发育如同一颗种子逐渐生根发芽,既需要自然生长的耐心,也离不开科学的养护。通过观察关键里程碑、提供适宜刺激,并定期进行专业评估,家长能为孩子打下坚实的视觉基础。记住,每一次眼神交流、每一件精心挑选的玩具,都是宝宝探索世界的重要桥梁。