当皮肤因创伤、手术或疾病出现创面时,选择合适的治疗方式至关重要。外敷药物作为创面修复的“加速剂”,不仅能缩短愈合时间,还能减少感染和瘢痕形成风险。面对市面上种类繁多的药膏、凝胶和敷料,普通患者往往难以判断其作用原理及适用场景。本文将从科学机制出发,解析外敷药物如何促进组织再生,并为不同人群提供实用建议。

一、创面修复的生物学基础:从炎症到再生

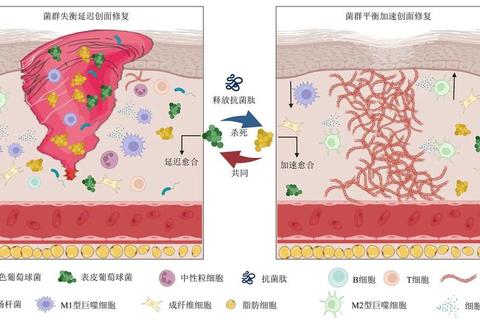

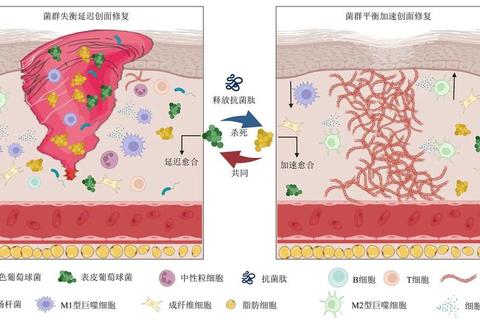

创面愈合是一个复杂的动态过程,涉及炎症反应、细胞增殖、组织重塑三个阶段。正常愈合过程中,免疫细胞(如巨噬细胞)会清除坏死组织并分泌生长因子,成纤维细胞负责合成胶原蛋白以填补缺损,而新生血管则为组织提供养分。慢性创面(如糖尿病足溃疡)常因高血糖、感染或微环境失衡导致愈合停滞。

例如,糖尿病患者的伤口中,促炎型M1巨噬细胞过度激活,阻碍了向促修复型M2巨噬细胞的转化,导致炎症期延长、新生血管减少。外敷药物需通过调控微环境打破这一恶性循环。

二、外敷药物的作用机制:从传统到前沿

1. 传统药物的“主动干预”

抗生素类(如莫匹罗星软膏):通过抑制细菌增殖减少感染风险,但长期使用可能诱导耐药性。

生长因子类(如重组人表皮生长因子凝胶):直接激活细胞增殖信号通路,加速表皮再生。例如,碱性成纤维细胞生长因子(bFGF)可促进肉芽组织形成和血管再生,临床试验显示其将烧伤创面愈合时间缩短约30%。

中药制剂(如云南白药):通过止血、抗炎和调节免疫等多途径发挥作用,但需注意成分复杂可能引发的过敏反应。

2. 新型技术的“智能调控”

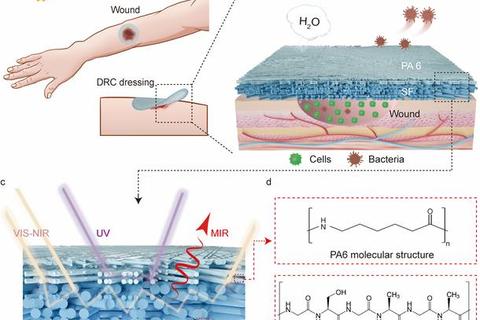

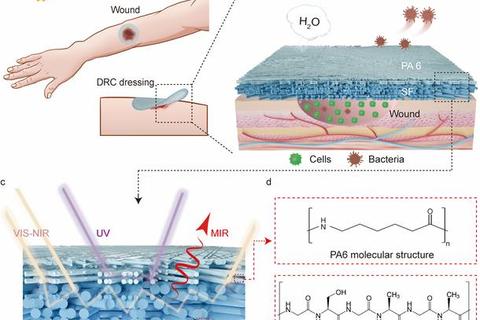

电场响应型敷料:西安理工大学团队研发的自供电敷料利用人体活动产生的机械应力触发电场,精准释放抗生素(如万古霉素),同时通过电刺激下调炎症因子(IL-6、TNF-α),促进血管再生。动物实验显示,其药物释放效率是传统方法的89倍,伤口愈合速度提升26%。

靶向巨噬细胞的生物活性材料:例如香雷糖足膏通过调节M1/M2巨噬细胞比例,抑制慢性炎症。III期临床试验中,该药物使糖尿病足溃疡的完全愈合率从35%提升至60%。

纳米载体与基因疗法:英国利物浦大学发现的CAR肽能靶向损伤部位,激活细胞迁移信号通路(如Arf6 GTP酶),加速再上皮化过程,减少疤痕形成。

三、科学选择外敷药物的实用指南

1. 根据创面类型匹配药物

急性浅表伤口(如擦伤):优先选择含碘伏的消毒剂清洁,辅以透明质酸凝胶维持湿润环境,避免结痂。

慢性溃疡(如糖尿病足):需联合使用抗菌敷料(如含银离子敷料)和生长因子类药物,必要时采用负压吸引技术促进肉芽生长。

术后切口:可选用胶原蛋白敷料减少张力,降低瘢痕风险,同时避免早期使用酒精等刺激性消毒剂。

2. 特殊人群的注意事项

儿童:皮肤屏障较薄,建议选择无刺激性成分(如不含苯扎氯铵的凝胶),避免大面积使用抗生素。

孕妇:慎用含激素类成分的软膏(如地塞米松),以免影响胎儿发育。

老年人:合并糖尿病或血管病变者需定期评估创面血供,必要时联合血管介入治疗。

3. 居家护理的“三要三不要”

要保持创面清洁:每日用生理盐水冲洗,避免使用双氧水破坏新生组织。

要观察感染迹象:若出现红肿加剧、渗液浑浊或发热,需及时就医。

要合理营养支持:补充维生素C(促进胶原合成)和锌(增强免疫力)。

不要自行撕除痂皮:可能损伤上皮细胞,延长愈合时间。

不要滥用民间偏方:如涂抹蜂蜜可能增加感染风险。

不要忽视压力管理:糖尿病足患者需定制减压鞋垫,避免溃疡复发。

四、未来趋势:从精准医疗到再生医学

随着生物材料学和基因编辑技术的进步,创面修复正朝着“个性化”和“功能化”方向发展。例如,干细胞疗法通过局部注射自体干细胞促进血管新生,已在缺血性溃疡中取得初步疗效。而3D生物打印技术可定制含活细胞的水凝胶支架,模拟皮肤多层结构,实现功能性再生。这些突破为复杂创面的治疗提供了全新思路。

创面修复不仅关乎愈合速度,更影响患者的生活质量。科学选择外敷药物需要综合考虑创面类型、患者基础疾病及药物作用机制。对于普通患者,掌握基础护理原则并及时识别预警信号(如感染迹象)至关重要。而医疗从业者需关注前沿技术,将实验室成果转化为临床实践,最终实现从“修复”到“再生”的跨越。

参考文献