月经是女性生殖健康的“晴雨表”,其形成涉及激素精密调控与子宫内膜的周期性重塑。理解这一机制不仅能帮助女性更好地管理健康,还能为异常症状的识别提供科学依据。

一、月经的形成机制:从排卵到内膜脱落

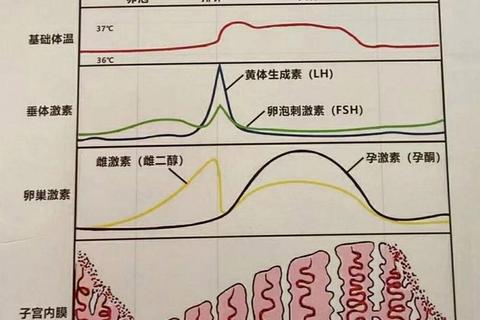

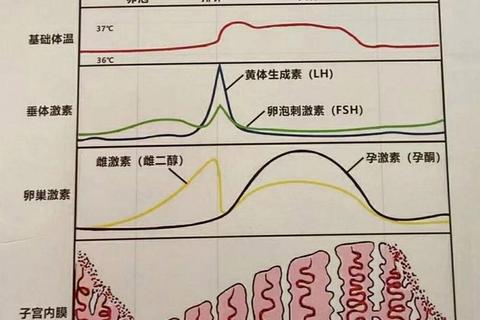

月经的本质是未受孕女性子宫内膜的周期性剥脱。这一过程由下丘脑-垂体-卵巢轴(HPO轴)主导,并与卵泡发育、激素波动密切相关。

1. 排卵与激素的启动

卵泡发育:女性出生时卵巢内已有约100万个原始卵泡,青春期后每月有多个卵泡启动发育,但仅1个(偶尔多个)成为优势卵泡。卵泡分泌的雌激素促使子宫内膜增厚。

排卵与黄体形成:排卵后,卵泡转化为黄体,分泌孕酮和雌激素,进一步稳定内膜环境。若未受孕,黄体在10-14天内退化,激素骤降引发内膜脱落。

2. 内膜的“建设与拆除”

增生期:月经结束后,雌激素驱动内膜细胞增殖,腺体增长,血管增生,为受孕准备“肥沃土壤”。

分泌期:排卵后孕酮主导,内膜腺体分泌营养液,螺旋动脉弯曲扩张,为受精卵着床创造理想环境。

月经期:激素撤退后,螺旋动脉痉挛性收缩导致内膜缺血坏死,最终脱落出血。

二、激素调控的精密“交响曲”

月经周期由促卵泡激素(FSH)、黄体生成素(LH)、雌激素、孕酮等激素协同控制,形成动态平衡。

| 激素 | 作用阶段 | 功能 |

|-|--|--|

| FSH | 卵泡早期 | 刺激卵泡发育,促进雌激素分泌 |

| LH | 排卵期 | 触发排卵,促进黄体形成 |

| 雌激素 | 卵泡期、黄体中期 | 增厚内膜,抑制FSH,促进LH高峰 |

| 孕酮 | 黄体期 | 稳定内膜,抑制子宫收缩;若未受孕则撤退引发月经 |

反馈机制:雌激素与孕酮通过正负反馈调节HPO轴。例如,排卵前雌激素高峰触发LH峰,黄体期高孕酮则抑制FSH/LH分泌。

三、月经周期的四阶段与身体变化

以28天周期为例,女性身体经历四个阶段,症状与激素水平密切相关:

1. 月经期(1-5天)

激素:雌激素、孕酮处于最低水平。

症状:腹痛、疲劳、情绪敏感(因前列腺素分泌刺激子宫收缩)。

护理建议:热敷腹部,避免剧烈运动,补充铁和蛋白质。

2. 卵泡期(6-14天)

激素:雌激素逐渐升高,FSH促进卵泡成熟。

身体状态:精力充沛,代谢加快,适合高强度运动。

3. 排卵期(14-16天)

激素:LH峰触发排卵,雌激素短暂下降后回升。

特征:基础体温最低,宫颈黏液稀薄透明,可能增强。

4. 黄体期(17-28天)

激素:孕酮主导,雌激素二次高峰。

症状:部分女性出现胀痛、水肿、情绪波动(经前综合征,PMS)。

四、异常月经的识别与应对

常见问题与病因:

痛经:原发性(前列腺素过多)或继发性(如子宫内膜异位症)。

经量异常:过多(子宫肌瘤、腺肌症)或过少(卵巢功能减退、宫腔粘连)。

周期紊乱:压力、多囊卵巢综合征(LH/FSH≥3)、甲状腺疾病等。

何时就医:

经期超过7天或出血量>80ml(约每小时浸透1片卫生巾)。

非经期出血、严重痛经影响生活,或闭经超过3个月。

五、科学管理月经健康的行动建议

1. 生活方式调整

饮食:黄体期补充维生素B6(如坚果、香蕉)缓解PMS;经期避免生冷刺激。

运动:卵泡期可高强度训练,黄体期改为瑜伽、散步等舒缓活动。

2. 自我监测工具

基础体温法:排卵后体温上升0.3-0.5℃,持续监测可辅助判断周期阶段。

激素检测:经期第3天检测FSH、LH、E2,评估卵巢储备功能。

3. 特殊人群注意

孕妇:妊娠早期出血需警惕流产或宫外孕,及时就医。

围绝经期女性:周期缩短或延长可能提示卵巢衰退,建议结合AMH检测评估。

月经周期是女性生理健康的“天然时钟”,理解其机制不仅能减少对异常的焦虑,还能为疾病预防提供依据。通过科学记录症状、合理调整生活方式,每位女性都能成为自己健康的第一责任人。

> 实用工具推荐:经期管理APP(如Clue、Flo)可记录症状、预测周期;医疗级pH值平衡的私处清洁产品(如好爸爸内衣洗护慕斯)可减少经期感染风险。