鞘膜积液是男婴中常见的先天性疾病,其核心表现为阴囊或腹股沟区出现无痛性肿块。对于新手父母而言,发现孩子“蛋蛋”异常肿大时,往往陷入焦虑与困惑:这种积液会自行消失吗?是否需要手术?何时必须就医?本文将结合医学证据与临床经验,系统解析这一问题的关键要点。

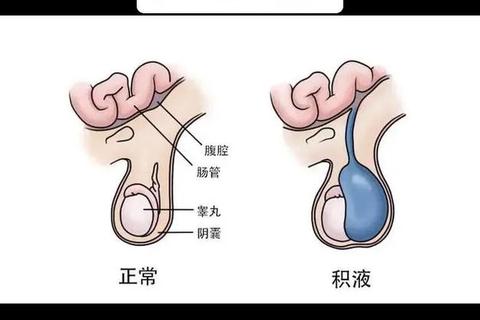

鞘膜积液的产生与胎儿发育期鞘状突(连接腹腔与阴囊的管道)未完全闭合有关。出生后,腹腔液体通过未闭合的通道进入阴囊,形成包裹的液性囊肿。根据闭合程度和积液位置可分为三类:

1. 非交通性鞘膜积液:鞘状突仅在精索或处未闭合,积液与腹腔不相通,多数表现为稳定或缓慢增大;

2. 交通性鞘膜积液:鞘状突完全开放,积液量随体位变化(如哭闹时增大,平卧时缩小),可能合并腹股沟疝;

3. 婴儿型鞘膜积液:鞘状突在上方闭合,但精索处未闭合,积液范围覆盖和精索。

新生儿鞘膜积液的自愈率较高,但需满足以下条件:

1. 年龄因素

2. 积液量与症状

手术是根治鞘膜积液的有效手段,但并非所有患儿都需要立即治疗。以下情况需优先考虑手术:

1. 年龄超过2岁且积液未消退:鞘状突闭合可能性极低,持续积液可能压迫影响发育。

2. 交通性鞘膜积液:因积液与腹腔相通,可能合并肠管嵌顿风险,需尽早手术。

3. 并发症或功能损害:包括反复感染、阴囊疼痛、发育不对称(超声显示体积差异>20%)。

4. 家长心理负担过重:长期观察可能加重家庭焦虑,此时可权衡利弊后选择手术。

手术方式与风险

1. 日常观察要点

2. 避免加重因素

3. 就医时机

1. “穿刺抽液可替代手术”

穿刺虽能暂时缓解症状,但复发率高达60%,且可能引发感染,仅适用于不耐受手术的患儿。

2. “中药或推拿可根治”

部分案例显示推拿可能促进少量积液吸收,但缺乏大规模研究支持,盲目尝试可能延误治疗。

3. “手术影响生育功能”

现代微创手术不触及组织,术后生育功能与正常儿童无异。

新生儿鞘膜积液的管理需要理性与耐心。1岁内以观察为主,2岁后未自愈则积极手术,既能避免并发症,又能减轻家庭心理负担。家长需掌握科学的护理方法,与医生共同制定个性化方案,护航孩子的健康成长。