每个夜晚,当大多数家庭沉浸在宁静中时,一些父母却因孩子的尿床问题辗转难眠。5岁的小明(化名)每周至少有3次尿床,床单清洗、心理压力甚至学业困扰逐渐累积,这个看似普通的成长问题,已成为影响全家生活质量的重担。据统计,我国5-15岁儿童中,约4.07%存在夜间遗尿问题。本文将从科学认知、家庭护理到规范治疗,为家长提供一份系统性解决方案。

1. 定义与分类

儿童夜遗尿(Nocturnal Enuresis)指5岁以上儿童在睡眠中无意识排尿,每周≥2次且持续3个月以上。根据是否伴随其他症状可分为两类:

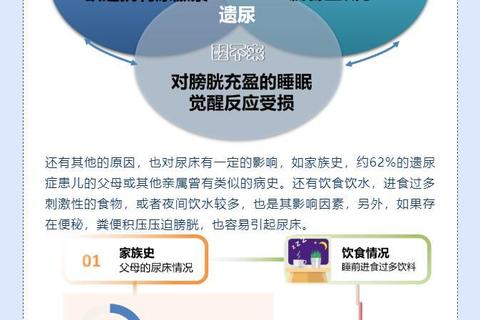

2. 常见病因解析

夜遗尿是多重因素交织的结果:

1. 家庭初步观察要点

家长需记录至少3天的《排尿日记》,包括:

2. 医学检查流程

若家庭干预无效,需及时就医并完成以下评估:

案例警示:一名8岁患儿因长期遗尿就诊,检查发现其存在隐性脊柱裂合并神经源性膀胱,经手术联合药物治疗后显著改善。

1. 基础治疗(适合所有患儿)

2. 一线治疗方案

联合治疗提示:若单药效果欠佳,可将去氨加压素与报警器联用,治愈率提升至85%。

1. 环境优化:卧室至厕所路径设置夜灯,床边放置防滑拖鞋。

2. 床品管理:使用防水床垫罩,备多套易换洗的纯棉床单。

3. 夜间唤醒技巧:观察尿床时间规律,提前10分钟轻柔唤醒(确保完全清醒排尿)。

4. 便秘管理:30%遗尿患儿伴随便秘,需增加膳食纤维并培养晨起排便习惯。

5. 运动指导:每天30分钟跳绳或游泳,增强盆底肌力量。

6. 季节性防护:冬季加强保暖,低温易导致膀胱收缩力增强。

1. 日间症状出现:如尿痛、血尿、排尿费力,提示泌尿系感染或畸形。

2. 继发性遗尿:已持续6个月不尿床后突然复发,需排查糖尿病、睡眠呼吸暂停等。

3. 心理行为异常:出现社交退缩、学业下滑或情绪抑郁,需心理科协同干预。

夜遗尿不是孩子的过错,而是需要家庭与医生共同应对的生理挑战。通过科学记录、阶梯治疗和耐心引导,90%的患儿可在1年内显著改善。记住,每一次干燥的夜晚,都是孩子迈向独立的重要一步。