炎症和疼痛是日常生活中最常见的健康困扰之一,从急性扭伤到慢性妇科炎症,从儿童发热到术后疼痛,背后往往隐藏着复杂的生理机制。面对这些症状,消炎栓作为一种兼具抗炎与镇痛双重作用的药物,因其直接作用于病灶、减少全身副作用的特点,逐渐成为临床治疗的重要选择。本文将从科学原理到实际应用,为读者解析这类药物的核心价值。

消炎栓的核心作用机制在于对环氧合酶(COX)的调控。人体内的COX酶分为COX-1和COX-2两种亚型,前者参与保护胃黏膜、调节肾功能等生理功能,后者则在炎症反应中大量表达,促进前列腺素生成,引发红肿热痛。传统消炎栓(如双氯芬酸钠栓)通过非选择性抑制COX酶,减少前列腺素合成,从而同时发挥抗炎和镇痛作用。

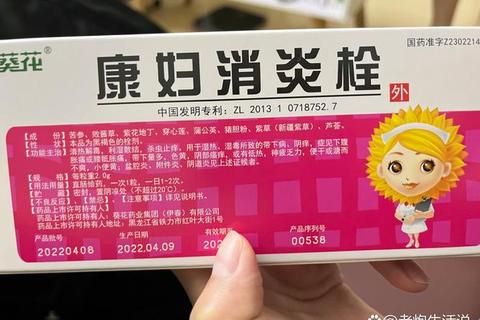

近年来的研究进一步揭示了选择性COX-2抑制剂的价值。以塞来昔布为代表的新一代药物,能够精准抑制炎症相关酶活性,在减轻疼痛的同时显著降低胃肠道损伤风险。中药类消炎栓如康妇消炎栓,则通过多靶点作用抑制炎性介质(如TNF-α、IL-6)释放,调节免疫反应,形成独特的“消炎-镇痛-组织修复”协同效应。

在盆腔炎、炎等妇科疾病中,康妇消炎栓通过直肠或给药,直接抑制病原微生物(如白色念珠菌、加德纳菌),同时调节局部免疫环境。临床数据显示,其对细菌性炎有效率超90%,且因避免肝脏首过效应,更适合肝肾功能受损患者。孕妇群体需特别注意,含甲硝唑成分的栓剂可能影响胎儿发育,需严格遵医嘱。

小儿双氯芬酸钠栓、对乙酰氨基酚栓等药物,通过直肠黏膜快速吸收,15分钟内起效,特别适用于拒服药物的婴幼儿。例如6岁儿童发热时,按体重给予6.25-12.5mg剂量,可有效降温且减少胃肠刺激。但需警惕过量使用可能引发的消化道出血,24小时内用药不超过4次。

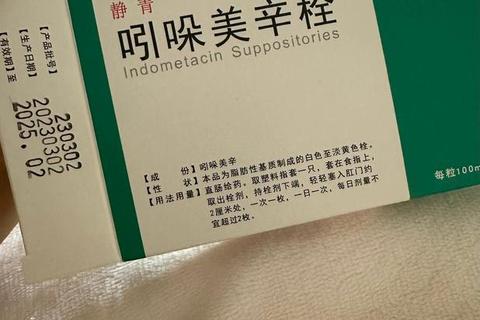

对于术后疼痛或急性痛风发作,消炎栓与类药物联用可减少后者用量,降低成瘾风险。研究显示,美洛昔康栓剂联合可使类药物用量减少40%,且对心血管影响更小。痛风患者发作12小时内使用双氯芬酸钠栓,疼痛缓解速度较口服剂型提高30%。

1. 正确给药方法:

2. 副作用管理:

3. 联合用药禁忌:

1. 精准靶向制剂:纳米载体技术可使药物在炎症部位靶向释放,COX-2/PGE2双重抑制剂已进入Ⅲ期临床试验。

2. 智能响应型栓剂:pH敏感型基质能在感染部位(pH>7.4)快速释药,提升疗效30%以上。

3. 中药现代化突破:康妇消炎栓的活性成分(如苦参碱)纳米晶体制剂,生物利用度提升至传统剂型的2.3倍。

行动建议

当出现持续48小时以上的局部红肿热痛,或伴有发热(体温>38.5℃)、异常分泌物时,应及时就医。家庭药箱建议备有儿童专用退热栓剂(如对乙酰氨基酚栓)和成人用双氯芬酸钠栓,注意区分妇科/肛肠科专用剂型。用药期间记录症状变化,若出现血便、皮疹或呼吸困难,立即停药并急诊处理。