新生儿是否需要喂水、何时开始喂水,是许多新手父母面临的困惑。网络上充斥着“6个月前不能喂水”或“必须定时喂水”等矛盾信息,让家长们在科学育儿与长辈经验之间左右为难。事实上,喂养方式的差异、环境变化以及宝宝个体健康状况,都会影响这一问题的答案。

一、新生儿喝水时机的科学依据

根据世界卫生组织建议,6个月内纯母乳喂养的婴儿无需额外补充水分。母乳中约88%为水分,且渗透压与婴儿生理需求高度匹配,既能解渴又能提供营养。配方奶喂养的婴儿则略有不同:由于奶粉蛋白质和矿物质含量较高,代谢负担相对较大,建议在两次喂奶间补充少量水(每次不超过10ml)。

特殊情况需提前补水:

1. 环境因素:高温、干燥环境或剧烈哭闹后大量出汗时,可适量喂水。

2. 健康异常:发烧、腹泻或呕吐导致脱水风险增加时,需遵医嘱补水。

二、不同喂养方式的水分管理指南

1. 纯母乳喂养

0-6个月:无需喂水。母乳中的水分和营养已完全满足需求,额外喂水可能减少奶量摄入,影响生长发育。

口腔清洁:若担心奶渍残留,可在喂奶后用硅胶指套蘸温水轻拭牙龈。

2. 配方奶喂养

喂养间隙补水:建议两次喂奶间喂10ml以内温水,帮助代谢奶粉中的矿物质。

冲泡注意事项:严格按照奶粉说明书比例调配,过稀会导致营养不足,过浓可能损伤肾脏。

3. 混合喂养

按需补充:母乳与配方奶交替喂养时,若宝宝出现尿液偏黄、排便干燥等缺水信号,可喂少量水。

三、如何判断宝宝需要喝水?

生理信号

尿液状态:正常尿液为淡黄色,每日排尿6-8次。若尿液深黄、尿量减少,提示需补水。

皮肤弹性:轻捏宝宝手背皮肤,若回弹缓慢,可能已脱水。

口唇干燥:频繁舔嘴唇或口唇干裂,是典型缺水表现。

疾病相关信号

发烧:体温每升高1℃,水分需求增加10%。可通过少量多次喂水或补液盐缓解脱水。

腹泻/呕吐:轻度脱水表现为烦躁、眼窝微陷;重度脱水需立即就医,可能出现无泪、呼吸急促。

四、喂水的科学方法与常见误区

正确方法

1. 姿势:抱起宝宝呈45度角,避免平躺喂水导致呛咳。

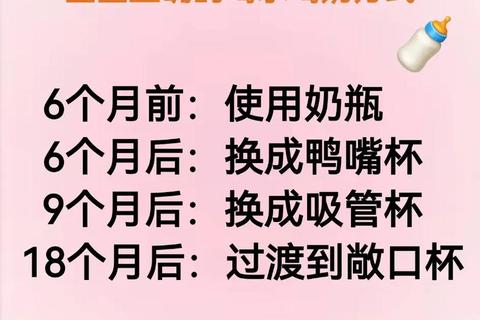

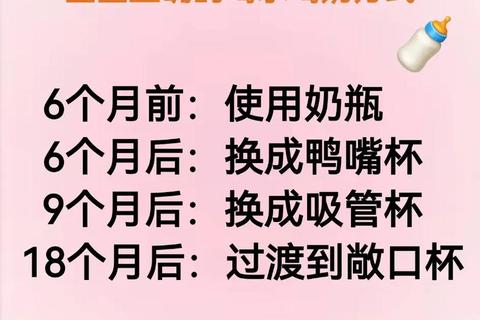

2. 工具:6个月以下用软勺或滴管;6个月后引入学饮杯,1岁后过渡到吸管杯。

3. 水温:以38-40℃为宜,避免过冷刺激肠胃。

常见误区

误区1:喂水助消化:6个月内婴儿胃容量小,喂水会占据奶量空间,反而影响营养吸收。

误区2:果汁替代水:果汁含糖量高,可能引发龋齿或肥胖,1岁前不建议饮用。

误区3:强制喂水:若宝宝拒绝喝水,可通过增加哺乳次数或调整环境湿度缓解,不可强行灌喂。

五、特殊情况处理与就医指征

新生儿脱水的高危场景

生理性体重下降:出生后5-7天体重减轻超过10%,需警惕脱水。

母乳不足:若宝宝每日体重增长不足20g,可能需补充配方奶并适量喂水。

何时就医

持续呕吐超过12小时,无法摄入任何液体。

腹泻伴随血便、高烧或精神萎靡。

皮肤弹性差、眼窝凹陷、超过6小时无尿。

六、长期健康管理建议

1. 按月龄调整:6个月添加辅食后,每日饮水量可从50ml逐渐增至1岁时的600ml。

2. 习惯培养:通过游戏、绘本引导幼儿主动喝水,避免含糖饮料。

3. 家庭环境:保持室内湿度50%-60%,减少隐性水分流失。

科学喂养的核心在于观察与灵活调整。与其纠结“一刀切”的规则,不如掌握宝宝的需求信号,在医生指导下制定个性化方案。记住,每个孩子都是独特的,父母的细心与科学知识结合,才是健康成长的最佳保障。