月经周期是女性健康的“晴雨表”,它的规律与否不仅关乎生殖系统功能,更与全身健康状态紧密相连。现代社会中,约60%的育龄女性经历过不同程度的月经周期紊乱,这种看似普通的生理现象背后,往往隐藏着压力、激素失衡与生活习惯相互交织的复杂成因。

当持续的心理压力作用于人体时,下丘脑-垂体-卵巢轴(HPO轴)会率先受到影响。这个精密的内分泌调控系统在压力激素皮质醇的干扰下,可能出现促卵泡生成素(FSH)和黄体生成素(LH)分泌节律紊乱,直接导致排卵障碍和月经周期异常。

典型表现:

作用机制:

皮质醇升高会抑制促性腺激素释放激素(GnRH)脉冲式分泌,继而影响卵巢对促性腺激素的反应性。这种改变可能持续至压力源消除后3-6个月,部分患者需要专业心理干预配合激素治疗。

生殖内分泌系统是一个精密的三级调控网络,任何环节异常都会引发连锁反应。除HPO轴外,甲状腺激素(TSH)、泌乳素(PRL)、胰岛素等异位激素的异常分泌同样可能成为“隐形推手”。

临床常见类型:

1. 多囊卵巢综合征(PCOS)

2. 甲状腺功能异常

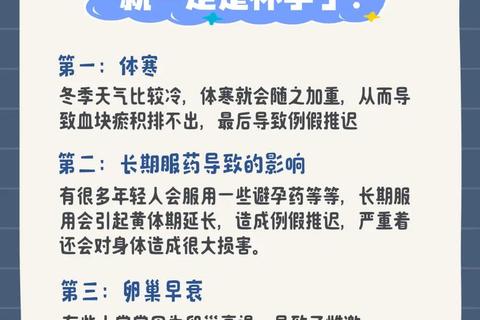

3. 药物性激素紊乱

诊断要点:

现代生活方式中的诸多细节,正在以“温水煮青蛙”的方式影响着女性内分泌平衡。研究显示,连续3个月每日睡眠不足6小时可使月经紊乱风险增加2.3倍,而BMI指数超过24的肥胖女性出现排卵障碍的概率是正常体重者的1.8倍。

关键影响因素:

| 危险因素 | 作用机制 | 典型后果 |

|-||--|

| 昼夜节律紊乱 | 褪黑素分泌异常影响GnRH脉冲 | 无排卵性月经 |

| 极端饮食控制 | 体脂率<17%导致雌激素合成不足 | 继发性闭经 |

| 酒精摄入过量 | 肝酶代谢影响雌激素灭活 | 月经周期缩短 |

| 被动吸烟 | 直接损伤卵巢储备功能 | 卵巢早衰风险增加 |

特殊群体警示:

1. 自我监测四步法

2. 就医预警信号

3. 阶梯式干预方案

周期性孕激素治疗(如地屈孕酮)

胰岛素增敏剂(二甲双胍)用于PCOS患者

认知行为疗法(CBT)缓解压力性月经紊乱

1. 青春期女性:

2. 备孕女性:

3. 围绝经期女性:

月经周期的调节本质上是人体对内外环境变化的适应性反应。通过建立规律作息(固定起床时间误差不超过30分钟)、实施正念减压训练(每日15分钟冥想)、保持适度运动(每周150分钟中等强度运动)三位一体的健康管理方案,约68%的功能性月经失调可在3-6个月内得到改善。当自我调节效果不佳时,及时的内分泌检测和生殖系统超声检查能为精准治疗提供科学依据。