月经是女性健康的“晴雨表”,当它出现周期紊乱、出血量异常或伴随疼痛时,往往提示着身体正在发出求救信号。据统计,全球约30%的育龄女性存在不同程度的月经失调问题,其中超过60%的异常出血案例与可干预的生理或心理因素相关。本文将从症状识别、致病机制到个性化调理方案,为您拆解这场隐秘的健康警报。

月经不调的临床表现复杂多样,需重点关注三类核心指标:

1. 周期异常:正常周期为21-35天,若连续3个月出现<21天(频发)或>35天(稀发),或产后/流产后6个月未恢复规律周期,需警惕内分泌或卵巢问题。

2. 出血量异常:单次经期失血量>80ml(约浸透20片日用卫生巾)或<5ml,尤其出现大血块(直径>2.5cm)时,可能与子宫肌瘤、凝血功能障碍相关。

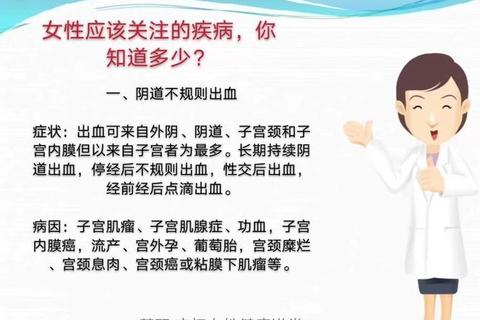

3. 伴随症状:经期剧烈腹痛(可能为子宫腺肌症)、非经期出血(需排除宫颈息肉)、绝经后出血(警惕子宫内膜癌)等特殊表现,均需立即就医。

下丘脑-垂体-卵巢轴的任何环节失调都会引发连锁反应。多囊卵巢综合征(PCOS)患者因雄激素过高导致排卵障碍,表现为月经稀发和痤疮;甲状腺功能异常(甲亢/甲减)则通过干扰性激素代谢引发周期紊乱。这类患者常伴有体重骤变、体毛异常增生等体征。

昼夜节律紊乱(如长期夜班)可致褪黑素分泌异常,间接抑制排卵。研究显示,BMI>27的女性月经失调风险增加40%,而极端节食(日摄入<800kcal)会导致促性腺激素水平下降50%。

当出现单日浸透10片以上卫生巾、持续出血>7天或晕厥时,应立即就医进行止血和贫血纠正。药物首选氨甲环酸(止血)联合铁剂(补血),重度贫血需输血治疗。

| 疾病类型 | 治疗方案 | 作用机制 |

|-|--||

| 多囊卵巢综合征 | 二甲双胍+达英-35 | 改善胰岛素抵抗,调节雄激素 |

| 子宫腺肌症 | 曼月乐环+GnRHα注射 | 局部缓释孕酮,抑制病灶生长 |

| 黄体功能不全 | 排卵后补充地屈孕酮(10mg/日) | 支持子宫内膜分泌期转化 |

针对不同体质定制方案:

1. 饮食黄金法则:

2. 运动处方:

3. 环境干预:

当月经异常合并剧烈头痛、视力模糊或溢液时,需紧急排查垂体瘤可能。记住,规律的月经不仅关乎生育能力,更是全身健康的镜像反射。建立月经日记(推荐使用Flo等APP),记录周期长度、出血量及伴随症状,将为诊疗提供关键线索。健康的生活方式配合定期妇科检查(建议每年1次阴超+性激素检测),能让女性真正掌握身体的主导权。