月经周期是女性健康的“晴雨表”,当原本规律的生理期出现异常时,往往暗示着身体正在发出健康警报。近年来临床数据显示,约35%的月经紊乱患者伴随不同程度的妇科炎症。这种关联性背后隐藏着怎样的生理机制?普通女性又该如何识别和应对这种健康风险?

1. 激素调控系统的连锁失衡

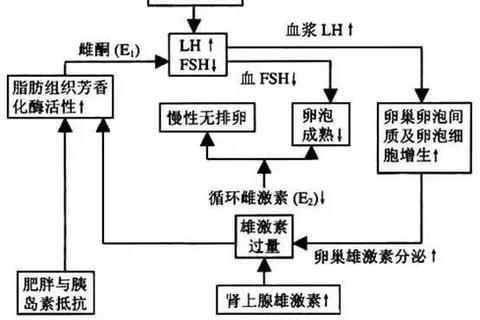

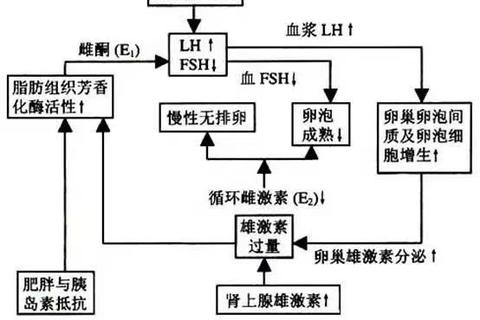

盆腔炎、附件炎等深部炎症会直接波及卵巢组织,导致卵泡发育受阻和黄体功能异常。卵巢作为雌激素、孕激素的主要分泌器官,其功能受损会打破下丘脑-垂体-卵巢轴的精密调控,造成月经周期紊乱。临床观察发现,重度盆腔炎患者出现月经延迟的概率是健康人群的3.2倍。

2. 子宫内膜微环境的破坏

慢性子宫内膜炎引发的持续性炎症反应,会导致子宫内膜血管通透性增加。这种病变使得经期时脱膜组织难以完整剥离,表现为经期延长(超过7天)和经血淋漓不净。病理切片显示,约40%的异常子宫出血患者存在子宫内膜间质浆细胞浸润。

3. 盆腔器官的病理改变

输卵管积水、卵巢囊肿等炎症后遗症可能压迫邻近器官,造成盆腔静脉回流受阻。这种机械性压迫会导致经血排出不畅,出现经期下腹坠痛伴褐色分泌物等特殊症状。超声监测发现,附件炎患者月经第3天的宫腔积液量可达健康女性的2-5倍。

1. 周期紊乱警报

盆腔炎患者常出现月经提前(<21天)或延迟(>35天),宫颈炎则多表现为两次月经间期的点滴出血。

2. 经量异常信号

急性子宫内膜炎可能导致经量暴增(单日卫生巾浸透>5片),而慢性炎症更易引发经量逐渐减少。

3. 特殊性状改变

输卵管积脓引发的月经可能带有腐臭味,子宫内膜结核则会出现经血中混杂豆渣样物质。

4. 伴随疼痛模式

经期腰痛加剧需警惕盆腔粘连,后腹痛可能提示宫颈炎累及宫骶韧带。

5. 周期外出血

炎反复发作可能引起排卵期出血,子宫内膜息肉导致的出血常呈现无规律特点。

6. 全身反应提示

发热伴月经紊乱需排除急性盆腔炎,体重骤降合并闭经要警惕生殖系统结核。

诊断四步法:

1. 症状日记记录(包括出血起止时间、疼痛程度评分)

2. 妇科双合诊检查(评估宫颈举痛、附件区包块)

3. 超声+性激素六项检测(月经第2-5天)

4. 必要时宫腔镜探查(疑似子宫内膜病变时)

阶梯式治疗方案:

妊娠期女性:

孕早期发现细菌性病需立即治疗,避免引发绒毛膜羊膜炎。首选克林霉素用药,禁用口服甲硝唑。

围绝经期女性:

雌激素水平下降易合并萎缩性炎,建议使用普罗雌烯乳膏改善黏膜状态,同时监测子宫内膜厚度。

青少年群体:

初潮3年内月经紊乱多为生理性,但持续6个月以上的异常需排除生殖道畸形。治疗首选孕激素周期疗法,慎用抗生素。

三级预防策略:

1. 基础防护:选择纯棉透气内裤,经期每2小时更换卫生巾,避免使用碱性洗液

2. 行为干预:建立性卫生屏障(同房前后清洗),每年至少1次HPV+TCT联合筛查

3. 环境调节:经期禁止盆浴和游泳,健身时及时更换汗湿衣物

营养支持方案:

当月经异常持续超过3个周期,或伴随发热、剧烈腹痛时,务必在72小时内就医。记住:规律的月经不仅关乎生殖健康,更是全身机能协调的重要标志。通过科学认知和主动管理,每位女性都能筑起守护生理周期的健康防线。