月经是女性生殖健康的“晴雨表”,但约有70%的女性在不同阶段会经历周期紊乱、经量异常或痛经等问题。中医认为“女子以肝为先天”,月经不调多与气血失和、脏腑功能失调相关,而穴位按摩作为传统疗法的重要分支,通过刺激特定经络节点,能有效调节内分泌平衡。本文将从实用角度解析如何通过穴位按摩改善月经问题,并提供居家可操作的健康方案。

中医将月经异常分为“经早”“经迟”“经乱”三大类,其本质是“肾-天癸-冲任-胞宫”生殖轴功能紊乱。现代医学证实,下丘脑-垂体-卵巢轴功能失调会导致激素分泌异常,这与中医“心-肾-子宫轴”理论存在内在关联。常见诱因包括:

定位:内踝尖上3寸(四指并拢宽度),胫骨内侧缘凹陷处

功效:三条阴经交汇点,被誉为“妇科万能穴”,可调节雌激素水平,改善经期水肿和更年期潮热

操作:经前7天开始,每日晨起用拇指关节垂直按压5分钟,以酸胀感向小腿放射为佳。孕妇禁用。

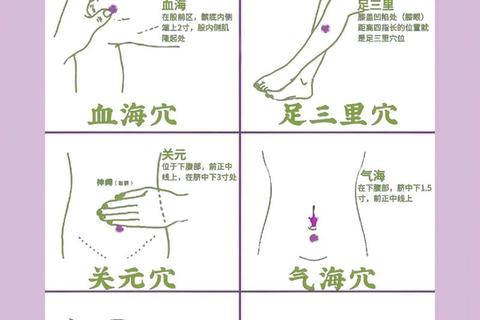

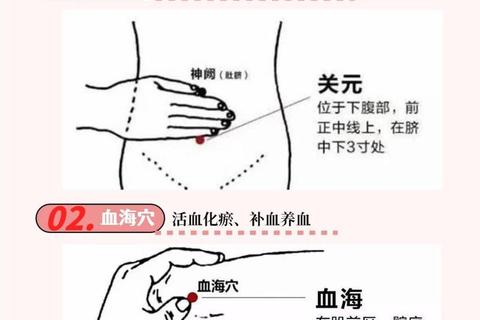

定位:脐下3寸(四指并拢宽度),前正中线上

功效:培补元气,对经期腹泻、小腹冷痛有显著缓解作用,临床研究显示艾灸此穴可使子宫内膜厚度增加0.5-1mm

操作:平躺时用掌心逆时针揉按,配合热敷效果更佳。月经量多者慎用。

定位:屈膝90°时,手掌覆盖膝盖,拇指尖对应点

功效:“血之归聚处”,适用于经量少、经色淡的贫血型月经,能提升血红蛋白浓度

操作:每日9-11时(脾经当令)用指尖快速点按,配合红枣枸杞茶效果倍增。

定位:脐下4寸(关元穴下1寸),旁开3寸(约四横指)

功效:直接作用于盆腔循环,对多囊卵巢综合征引起的闭经、排卵期出血有调节作用

操作:经期前三天开始,用双手中指同时按压,配合腹式呼吸,每次10分钟。

定位:足背第1、2跖骨结合部前方凹陷

功效:疏肝理气要穴,可降低经前血清P物质浓度,缓解经前头痛和情绪波动

操作:睡前用指甲缘从穴位向趾缝方向推刮,出现红热为度,配合薰衣草精油效果更佳。

1. 按摩频率:非经期每日1次,每个穴位3-5分钟,连续3个月经周期

2. 效果评估:记录基础体温曲线和经期日记,观察周期稳定性改善

3. 就医指征:出现经期发热、非经期出血或剧烈腹痛,需立即妇科检查

4. 生活方式:配合周期节律调整作息,经后期多食黑色食物(黑豆、黑芝麻),经前期增加镁元素摄入(南瓜籽、菠菜)

月经调理是系统工程,穴位按摩需与体质辨识相结合。建议在专业中医师指导下制定个性化方案,对于病程超过6个月或伴有器质性病变者,应及时采用中西医结合治疗。健康的生活方式配合精准的穴位刺激,能让女性真正实现“月事如潮,信而有期”。