当皮肤出现伤口时,许多人会联想到“消炎杀菌”,并将家中常备的阿莫西林胶囊拆开撒在创面上。这种看似便捷的处理方式背后,却隐藏着感染加重、组织损伤甚至全身性风险。本文结合临床研究及用药规范,解析阿莫西林外用的真实效果与潜在危害,并提供科学的伤口处理指南。

1. “直接撒药粉=快速杀菌”的认知偏差

阿莫西林属于β-内酰胺类口服抗生素,其药理作用依赖于药物通过血液循环到达感染部位,抑制细菌细胞壁合成。但将药粉直接撒在伤口表面时,药物无法穿透坏死组织或渗液层,有效浓度难以维持,反而可能成为细菌的“培养基”。

2. 三大临床风险不可忽视

1. 药物剂型与作用机制的矛盾

阿莫西林的胶囊、片剂等口服剂型,其辅料(如淀粉、硬脂酸镁)仅为消化道吸收设计,接触创面可能引发化学刺激。而专门的外用抗生素(如莫匹罗星软膏)则含有渗透促进剂和缓释基质,能持续作用于浅表感染。

2. 伤口微环境对药效的干扰

渗液中的蛋白酶会分解阿莫西林活性成分,而坏死组织形成的物理屏障进一步阻碍药物渗透。相比之下,碘伏可通过氧化作用快速杀灭多种病原体,且不受有机物影响。

3. 特殊人群的叠加风险

孕妇、哺乳期女性及儿童皮肤屏障脆弱,外用阿莫西林可能通过破损表皮进入血液循环,增加全身毒性反应风险。

1. 清洁:物理去污优先于化学杀菌

2. 消毒:选择适宜的外用制剂

3. 保护:创造适度湿润的愈合环境

4. 监测:识别感染预警信号

若出现以下情况需立即就医:

1. 口服阿莫西林的合理场景

2. 剂量与疗程的个体化调整

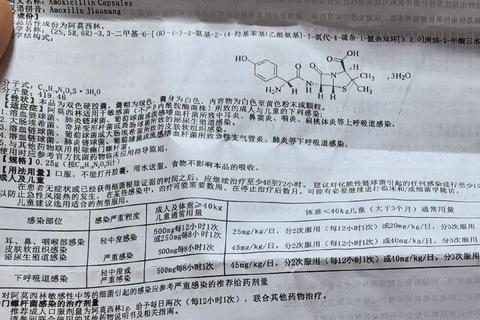

成人常规剂量为500mg每8小时一次,但肾功能不全者需减量至250mg每12小时。疗程通常为5-7天,需完整服用以防复发。

1. 儿童擦伤:

优先使用无刺激性消毒剂(如苯扎氯铵溶液),避免碘伏导致的色素沉着。若需口服抗生素,按20-40mg/kg体重分次给药。

2. 慢性溃疡:

糖尿病足等慢性伤口需定期进行细菌培养,根据药敏结果选择局部用抗生素(如夫西地酸乳膏),而非盲目使用广谱药物。

3. 术后切口:

遵循外科医生指导,通常只需保持干燥清洁。若出现缝线周围红肿,可使用含三氯生成分的抗菌敷贴。

正确处理伤口需要突破“抗生素万能论”的思维定式。牢记三个核心原则:

1. 清洁优于用药:90%的浅表伤口通过彻底冲洗即可避免感染。

2. 局部与系统治疗分离:外用药需选择专用剂型,口服抗生素不能替代清创。

3. 时效性决定预后:伤后6小时是预防感染的黄金窗口期,延误处理可能使简单伤口复杂化。

当面对不确定的伤口状况时,最安全的做法是遵循“清洁-观察-就医”的递进策略,而非依赖经验性用药。通过提升公众的伤口管理素养,才能真正实现“小伤不慌,大伤不误”的健康目标。