女性的私处健康问题常因羞于启齿而被忽视,而市面上的妇科洗液种类繁多,宣传语常让人眼花缭乱——“抑菌止痒”“平衡酸碱”“草本温和”。但究竟哪种适合自己?是否需要每天使用?错误的选择可能破坏天然防御屏障,甚至加重问题。本文将解析常见误区,并提供实用解决方案。

妇科洗液并非“万能清洁剂”,需根据具体需求选择。以下是两类核心分类及代表产品:

1. 药用洗液(需遵医嘱)

适用情况:明确诊断为细菌性炎、外阴瘙痒伴异常分泌物、术后护理等。

成分与作用:含甲硝唑、氯己定等抗菌成分,或高锰酸钾等强氧化剂,用于杀灭致病菌。

代表产品:

注意事项:症状消失后立即停用,连续使用不超过7天,以免诱发耐药性。

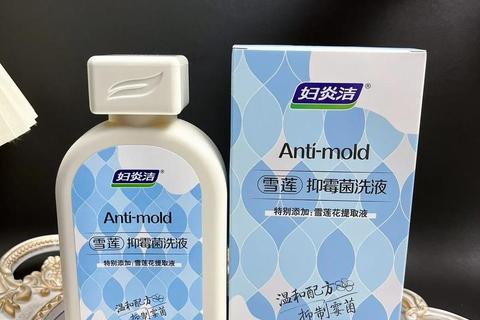

2. 日常护理洗液(非药用)

适用情况:健康状态下外阴清洁、经期/运动后汗液清洁、预防轻微异味。

成分与作用:pH值3.8-4.5(接近健康环境),含乳酸、低浓度茶树精油等温和成分。

代表产品:

注意事项:健康状态下每周使用不超过3次,仅清洁外阴,避免冲洗内部。

症状1:外阴瘙痒伴豆腐渣样分泌物

可能病因:念珠菌感染(霉菌性炎)。

错误做法:自行使用抗菌洗液(可能加重菌群失调)。

正确处理:就医确诊后,使用克霉唑栓等抗真菌药物,搭配碳酸氢钠坐浴(非洗液)辅助缓解瘙痒。

症状2:鱼腥味分泌物增多

可能病因:细菌性炎(厌氧菌过度繁殖)。

错误做法:用香皂或普通沐浴露反复清洗(破坏pH值)。

正确处理:甲硝唑口服+短期药用洗液,治疗期间避免性生活。

症状3:无明显症状,但希望日常清洁

建议选择:无皂基、无香精的弱酸性护理液,如施巴女性护理液。

关键原则:外阴皮肤褶皱处用清水轻柔冲洗即可,洗液并非必需品。

1. 孕妇

风险提示:妊娠期激素变化易引发分泌物增多,但盲目使用洗液可能增加上行感染风险。

安全建议:出现瘙痒或异味时优先就医,避免使用含麝香、冰片等可能刺激宫缩的成分。

2. 绝经后女性

特殊需求:雌激素水平下降导致黏膜脆弱,易发生萎缩性炎。

护理方案:选择含透明质酸、芦荟等保湿成分的洗液(如夏依EVE),缓解干燥不适。

3. 儿童与青少年

常见问题:外阴炎多因卫生习惯不良(如擦拭方向错误)或蛲虫感染引起。

处理方法:使用温水坐浴,必要时遵医嘱使用稀释的碘伏溶液,避免使用成人洗液。

1. 误区:“洗液能治疗所有炎”

真相:滴虫性炎需口服甲硝唑,单纯冲洗无法根治。

2. 误区:“清凉感越强,效果越好”

真相:薄荷醇等成分可能掩盖病情,延误治疗。

3. 误区:“每天使用洗液更健康”

真相:过度清洁会破坏乳酸菌屏障,增加感染风险(研究显示,频繁使用洗液者炎复发率提高40%)。

4. 误区:“洗液可替代妇科检查”

真相:异常分泌物持续3天以上、合并腹痛或发热,需立即就医排查宫颈炎或盆腔炎。

1. 日常清洁原则:

2. 洗液使用规范:

3. 就医信号灯:

私处护理的核心是“适度清洁,保护屏障”。健康状态下,温水和透气衣物就是最佳搭档;出现问题时,科学用药比盲目冲洗更重要。记住:妇科洗液是辅助工具,而非健康卫士,理性选择才能守护天然防护力。