月经周期的规律性是女性健康的重要指标,而中药作为传统医学的重要组成部分,其调理效果常被寄予厚望。但当月经突然推迟,许多女性会疑虑:这是否与近期服用的中药有关?事实上,中药对月经的影响是一把“双刃剑”,既可能通过调节气血改善周期,也可能因成分特性打破生理平衡。下文将从科学角度解析这一复杂关系。

1. 药物成分对激素水平的调节作用

部分中药含有类似植物雌激素或孕激素的活性成分,例如柴胡中的皂苷可调节下丘脑-垂体-卵巢轴功能,丹参中的丹参酮则能双向调节雌激素水平。临床上,补肾类中药(如熟地黄、菟丝子)常用于促进卵泡发育,但过量使用可能导致黄体功能异常,间接延长周期。止血类中药(如白及、仙鹤草)会抑制子宫内膜脱落,可能造成暂时性闭经。

2. 药物寒热属性与体质冲突

中医强调“辨证施治”,寒性体质者若误服连翘、金银花等寒凉药物,可能加剧子宫血液循环障碍,表现为经血暗紫、血块增多及周期延迟。相反,热性体质者长期服用肉桂、附子等温热药,可能导致血热妄行,初期经量增多,后期因阴液耗损反而出现周期紊乱。

3. 活血与收敛药物的动态平衡

益母草、桃仁等活血化瘀药能促进经血排出,常用于治疗痛经,但非经期过量使用可能提前启动内膜脱落;而五味子、牡蛎等收敛固涩药可能抑制正常经血下行,尤其在黄体期使用可能直接导致推迟。临床案例显示,雷公藤等免疫抑制类中药长期使用可能损伤卵巢功能,引发持续性闭经。

1. 时间线比对

记录服药与月经变化的日期,若推迟发生在用药后1-2个月经周期内,且既往周期规律,则需高度怀疑相关性。例如,调经方剂通常需要3个月经周期显效,若服用后短期内出现异常,可能是药物与体质不匹配。

2. 症状特异性观察

3. 医学检测介入

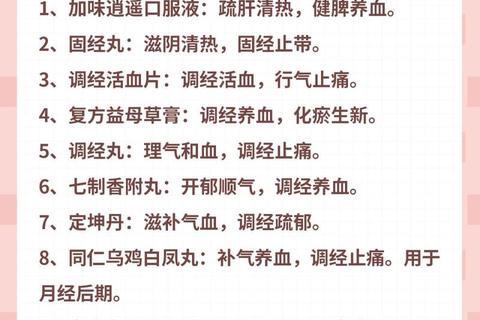

1. 推迟后的中医辨证调理

2. 特殊人群注意事项

3. 药物配伍禁忌

避免将含钙的中药(如牡蛎、珍珠母)与四环素类抗生素联用,防止形成螯合物影响药效;含鞣质的五倍子与铁剂同服会降低补血效果。

1. 用药前预防策略

2. 生活管理要点

3. 紧急就医指征

若出现以下情况需24小时内就诊:

中药与月经周期的关系犹如精密的天平,需要专业医师根据个体差异精准调控。当出现异常时,及时的药物调整配合生活方式干预,往往能在1-2个周期内恢复生理平衡。记住:任何药物的使用都应建立在充分知情和科学监测的基础上,身体的自然节律值得我们用最谨慎的态度去守护。