月经结束后仍有褐色分泌物:科学解析与实用应对指南

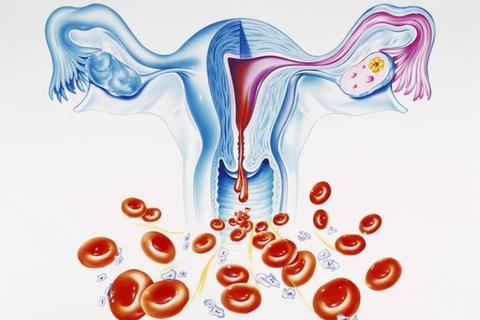

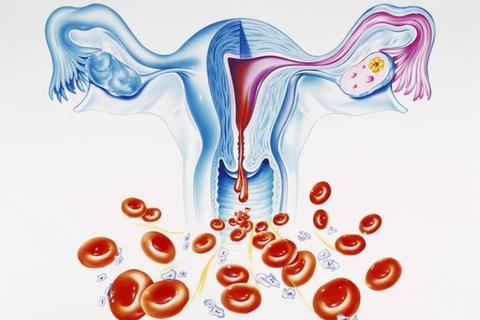

月经是女性生殖健康的“晴雨表”,但当月经结束后出现褐色分泌物时,许多女性会感到困惑甚至焦虑。这种分泌物可能持续数天,伴随异味或轻微腹痛,也可能毫无症状。本文将从科学角度解析其成因,并提供实用建议,帮助女性正确应对这一现象。

一、褐色分泌物是什么?生理与病理的界限

褐色分泌物本质上是血液氧化后的产物,可能混合宫颈黏液或子宫内膜碎片。根据持续时间、伴随症状和周期规律性,可分为以下两类:

1. 生理性原因

经血残留:月经末期,少量经血滞留在宫腔或内,氧化后颜色变深,逐渐排出。

排卵期出血:部分女性在排卵期(月经后7-14天)因雌激素波动出现少量出血,分泌物呈褐色,通常持续1-3天。

激素波动:青春期或围绝经期女性因激素水平不稳定,可能导致内膜脱落不完全。

2. 病理性原因

妇科炎症:宫颈炎、子宫内膜炎或炎可能引发异常出血,分泌物常伴异味或瘙痒。

子宫内膜异位症或息肉:异常组织增生导致出血不规律,分泌物可能伴随严重痛经。

内分泌疾病:多囊卵巢综合征(PCOS)、甲状腺功能异常等影响激素平衡,导致内膜脱落异常。

妊娠相关情况:流产、宫外孕或滋养细胞疾病也可能出现褐色分泌物,需结合验孕结果判断。

二、何时需要警惕?识别危险信号

以下情况提示可能为病理性问题,建议及时就医:

1. 持续时间长:分泌物超过7天或反复出现。

2. 伴随症状:如腹痛、发热、痛、排尿不适。

3. 异常出血模式:非经期出血、月经周期紊乱或经量突然增多。

4. 特殊人群:孕妇、40岁以上女性(需排除子宫内膜癌或宫颈病变)。

三、诊断流程:从自查到专业检查

1. 初步自查

记录分泌物出现的时间、颜色、量和伴随症状。

使用排卵试纸或验孕棒排除妊娠或排卵期出血。

2. 临床检查

妇科检查:观察宫颈是否充血、有无息肉或糜烂。

超声检查:评估子宫内膜厚度、是否存在肌瘤或囊肿。

实验室检测:包括性激素六项、甲状腺功能、血常规(排查贫血或感染)。

宫颈癌筛查:TCT和HPV检测(针对有性生活的女性)。

四、治疗与家庭护理:分层应对策略

1. 生理性分泌物的处理

观察与等待:若无症状,注意休息,避免剧烈运动。

热敷与饮食调节:饮用姜茶或热敷腹部促进血液循环。

卫生管理:选择透气棉质内裤,每2-3小时更换护垫,避免使用刺激性洗液。

2. 病理性问题的治疗

抗感染治疗:细菌性炎用甲硝唑,念珠菌感染用氟康唑。

激素调节:短效避孕药或黄体酮调整月经周期。

手术治疗:子宫内膜息肉或肌瘤需宫腔镜切除,恶性病变则需进一步干预。

五、预防措施:从生活方式到定期筛查

1. 生活方式调整

保持情绪稳定,避免压力过大导致内分泌紊乱。

均衡饮食,补充铁和维生素(如菠菜、红肉、坚果)。

适度运动(如瑜伽、快走),改善盆腔血液循环。

2. 高危人群管理

肥胖或PCOS患者需控制体重,定期监测激素水平。

有子宫内膜异位症家族史者建议每年妇科超声检查。

3. 定期筛查

21岁以上或有性生活的女性每3年进行宫颈癌筛查。

40岁以上女性每年做一次妇科超声和乳腺检查。

六、特殊人群注意事项

1. 青少年女性

初潮后2-3年内周期不规律属正常,但若褐色分泌物伴随严重贫血需就医。

2. 孕妇

孕早期褐色分泌物可能是先兆流产,需卧床并检测孕酮。

孕中晚期出现需警惕胎盘早剥或前置胎盘。

3. 围绝经期女性

警惕子宫内膜增生或癌变,异常出血需及时诊刮。

主动管理,守护生殖健康

月经后褐色分泌物可能是身体发出的“健康警报”,也可能是生理性现象。女性应学会观察自身周期变化,结合症状初步判断风险,必要时借助医学检查明确诊断。通过科学管理和定期筛查,多数问题可早期干预,避免发展为严重疾病。记住:健康的生活方式是最好的预防,而及时就医是对自己最负责的选择。

本文参考来源: