儿童呕吐是令家长焦虑的常见问题。由于孩子消化系统未发育成熟、免疫机制尚不完善,呕吐可能由喂养不当、感染性疾病、消化道畸形甚至神经损伤等多种复杂因素诱发。正确识别呕吐原因、掌握科学护理方法、及时判断就医时机,是保护儿童健康的关键。本文将结合临床经验与权威指南,为家长提供实用解决方案。

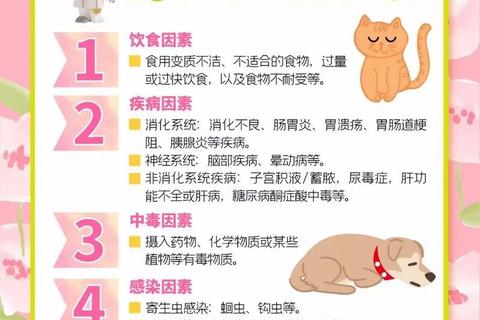

儿童呕吐的原因可归纳为生理性、感染性、器质性三大类,需结合症状、呕吐物性质及伴随表现综合判断(图1)。

1. 生理性呕吐

2. 感染性呕吐

3. 器质性疾病

识别要点:观察呕吐物颜色(图2)

当孩子突发呕吐时,家长需立即执行以下措施,降低窒息和脱水风险:

1. 调整体位防误吸

2. 科学禁食与补液

| 时间阶段 | 液体类型 | 用量 | 频次 |

|||||

| 呕吐后2小时 | 口服补液盐Ⅲ | 5ml/次 | 每5分钟1次 |

| 症状缓解后 | 米汤/苹果汁(1:1稀释) | 10-20ml/次 | 每小时1次 |

| 恢复期 | 低脂酸奶/软面条 | 半碗 | 每日6-8次 |

3. 物理缓解技巧

4. 病情记录与监测

出现以下情况时,需在1小时内送医:

1. 呕吐持续超过6小时,无法摄入任何液体

2. 出现嗜睡、前囟凹陷、6小时无尿等重度脱水表现

3. 呕吐物含鲜血、咖啡渣样物质或粪臭味

4. 伴随39℃以上高热、抽搐或意识模糊

5. 腹部膨隆拒按,哭闹呈阵发性加剧

6. 头部外伤后出现喷射性呕吐

7. 新生儿期呕吐胆汁样物(警惕先天性畸形)

8. 疑似误食药物、清洁剂等有毒物质

根据呕吐严重程度制定个性化恢复计划(表2):

| 分级 | 症状特征 | 饮食方案 | 护理重点 |

|||||

| 轻度 | 24小时内呕吐≤3次 | 苹果泥→米粥→蒸蛋 | 补充锌制剂(1mg/kg/天) |

| 中度 | 呕吐4-6次伴低热 | 口服补液盐→藕粉→苏打饼干 | 监测电解质 |

| 重度 | 呕吐>6次伴脱水 | 静脉补液→氨基酸配方奶 | 住院观察 |

饮食重建黄金法则:

1. 喂养管理:婴儿采用斜坡45°哺乳姿势,奶嘴孔径以每秒1滴为宜;幼儿实行20分钟分餐制

2. 卫生防控:使用含氯消毒剂处理呕吐物,诺如病毒污染区域需静置30分钟再清洁

3. 疫苗防护:轮状病毒疫苗在6-12周龄首剂接种,保护率达90%

4. 脾胃调理:每周2次山药小米粥,配合捏脊疗法(沿脊柱由下向上提捏)

5. 环境适应:乘车前30分钟贴生姜片于内关穴,阅读时保持视野内有移动参照物

1. 早产儿:胃食管反流发生率高,需采用稠厚配方奶并保持头高脚低位睡眠

2. 过敏体质儿童:呕吐后慎用小麦制品,优先选择深度水解蛋白食物

3. 术后患儿:苏醒期易呕吐,术后6小时可含服冰糖块刺激唾液分泌

呕吐是儿童成长过程中的常见挑战,但90%的案例可通过科学护理在家处理。家长需牢记:防误吸优于止吐,补液重于进食,观察先于用药。当孩子出现呕吐时,保持冷静观察、系统记录、及时干预,方能将伤害降至最低。如症状持续或加重,务必及时寻求专业医疗支持,切勿盲目使用止吐药物。