心悸是许多人生活中常见的症状,可能由生理性因素(如情绪激动、剧烈运动)或病理性原因(如心律失常、甲状腺功能亢进)引起。它既可能是一过性的“警报信号”,也可能是潜在疾病的征兆。本文将从科学角度解析心悸的合理用药原则,并结合不同人群的需求,提供安全用药的实用建议。

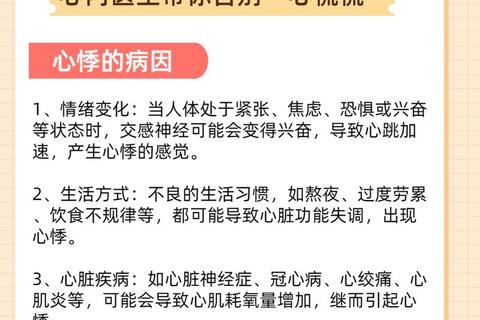

心悸通常表现为心跳加速、心律不齐或心脏搏动感增强,患者可能伴随胸闷、头晕、气短等症状。根据病因可分为以下几类:

1. 生理性心悸:情绪波动、咖啡因摄入过量、妊娠期血容量增加等。这类情况通常无需药物干预,通过休息、调整生活方式即可缓解。

2. 心源性心悸:包括室性心动过速、房颤、早搏等心律失常,以及心功能不全、心肌缺血等。例如,室性心动过速患者可能出现短暂晕厥或黑矇。

3. 非心源性心悸:甲状腺功能亢进、贫血、低血糖、焦虑症等。焦虑相关的心悸常伴随手抖、出汗等自主神经症状。

初步判断建议:

治疗心悸需针对病因,常用药物包括β受体阻滞剂、钙通道阻滞剂、抗焦虑药等(表1)。

| 药物类别 | 代表药物 | 适用场景 | 注意事项 |

|-|--||--|

| β受体阻滞剂 | 美托洛尔、普萘洛尔 | 快速型心律失常、甲亢性心悸、焦虑相关的心悸 | 哮喘、心动过缓患者禁用;需监测心率 |

| 钙通道阻滞剂 | 维拉帕米、地尔硫䓬 | 特发性室速、房颤、室上性心动过速 | 避免与β受体阻滞剂联用;心衰患者慎用 |

| 抗焦虑药物 | 、 | 焦虑或压力诱发的心悸 | 短期使用,避免依赖;可能引起嗜睡 |

| 抗心律失常药(Ⅲ类) | 胺碘酮、索他洛尔 | 器质性心脏病合并的室速、房颤 | 需定期监测甲状腺功能、肺纤维化风险;孕妇慎用 |

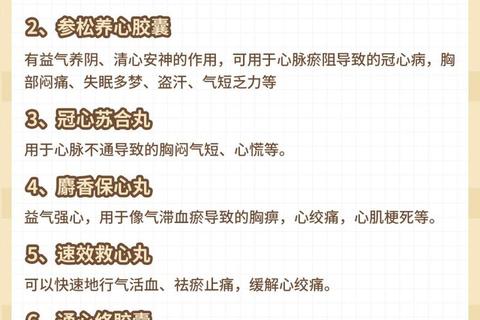

| 中成药辅助 | 生脉饮、归脾丸 | 心脾两虚、气阴不足引起的功能性心悸 | 需辨证施治;避免与西药混用 |

1. 孕妇:

2. 儿童:

3. 老年人:

1. 明确禁忌证:

2. 警惕药物副作用:

3. 避免药物相互作用:

4. 剂量个体化:

5. 中药使用的科学性:

6. 应急处理方案:

1. 生活方式干预:

2. 情绪管理:

3. 定期监测:

心悸的用药需遵循“病因优先、安全至上”原则,切忌自行购药。普通患者可参考以下步骤:

1. 记录症状:详细记录发作时间、诱因及伴随表现。

2. 初步排查:通过血压、心率监测区分生理性与病理性原因。

3. 及时就医:若症状频繁或加重,尽早就诊心内科或内分泌科。

4. 遵医嘱调整:严格按处方用药,定期复查肝肾功能及心电图。

通过科学用药与综合管理,大多数心悸症状可得到有效控制。记住,药物是工具而非万能解决方案,健康的生活方式才是守护心脏的基石。