月经不调是困扰约30%育龄女性的常见健康问题,其表现为周期紊乱、经量异常或伴随痛经、乏力等症状。它不仅影响日常生活,还可能是子宫肌瘤、多囊卵巢综合征等疾病的信号。本文将从科学视角解析月经不调的病因与治疗策略,并提供可操作的自我管理建议。

正常月经周期为21-35天,经期持续2-7天,经血量约20-80ml。超出此范围即属异常,需警惕以下情况:

1. 内分泌失衡:卵巢功能异常、甲状腺疾病等导致雌激素、孕激素分泌紊乱,常表现为经期延长或闭经。

2. 器质性疾病:如子宫肌瘤引起的经量过多(每小时浸透1片卫生巾)、子宫内膜异位症导致的严重痛经。

3. 生活方式因素:过度节食、长期熬夜或精神压力会抑制下丘脑功能,出现周期不规律。

特殊群体注意:青少年初潮后2年内周期波动属正常;更年期女性若出现不规则出血需排查子宫内膜病变。

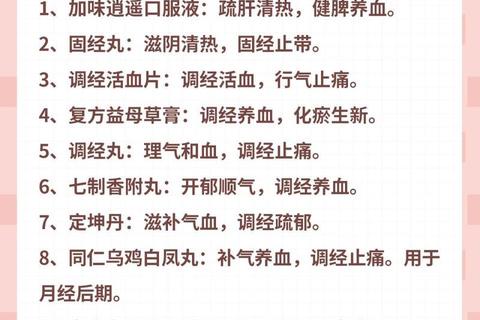

中医通过辨证施治调整体质失衡,常用药物包括:

1. 气血双补类

2. 活血化瘀类

3. 温经散寒类

注意事项:阴虚火旺者慎用温补类药物,需结合舌象(舌红少苔)判断。

1. 激素调节

2. 对症治疗

重要提示:激素类药物需连续服用3个月经周期评估疗效,突然停药可能引发撤退性出血。

1. 行经期(第1-5天)

2. 卵泡期(第6-14天)

3. 排卵期(第14-16天)

4. 黄体期(第17-28天)

1. 生物节律调节:保持22:00-6:00睡眠节律,褪黑素分泌紊乱与多囊卵巢综合征密切相关

2. 压力管理:每天20分钟正念冥想可使皮质醇水平下降18%

3. 运动处方:每周3次有氧运动(如快走40分钟)可改善胰岛素抵抗引起的月经紊乱

特殊注意:BMI超过27的女性减重5%可使月经规律率提高40%。

出现以下情况建议48小时内妇科就诊:

就医前准备:记录近3个月经周期起止时间、经量变化(可用月经杯量化)、基础体温曲线。

月经调理是系统工程,需药物、饮食、生活方式三联动。建议女性建立月经健康档案,通过APP记录周期变化,每半年进行一次妇科超声和性激素六项检测。记住:规律月经不仅是生殖健康的标志,更是全身机能平衡的晴雨表。