当婴儿因呼吸道疾病出现喘息、咳嗽或呼吸困难时,雾化治疗常被医生推荐。这种看似简单的操作,却因家长对药物选择、操作细节的认知不足,可能影响疗效甚至引发风险。本文从临床实践和权威指南出发,系统解析婴儿雾化治疗的核心要点。

一、雾化治疗的适用场景与禁忌

雾化通过将药物转化为微米级颗粒直达病灶,适用于以下情况:

急性喉炎:缓解喉头水肿导致的犬吠样咳嗽与呼吸困难。

哮喘或喘息性疾病:如毛细支气管炎、哮喘性支气管炎,需联合支气管扩张剂与激素。

肺炎支原体感染:减轻气道炎症与分泌物阻塞。

术后恢复:如气管插管后预防黏膜水肿。

禁忌症需警惕:未经控制的结核或真菌感染、严重心肺功能不全、对雾化药物过敏者应避免。

二、药物选择:安全性与精准用量的平衡

1. 常用药物分类与作用

糖皮质激素(ICS):布地奈德混悬液是唯一获FDA批准用于4岁以下儿童的ICS,可快速消炎并减少全身副作用。

支气管扩张剂:沙丁胺醇、特布他林用于缓解急性喘息,起效时间3-5分钟。

祛痰药:乙酰半胱氨酸可降低痰液黏稠度,但哮喘患儿需慎用。

2. 用药原则

严格遵医嘱:剂量需根据体重调整(如特布他林<20kg用2.5mg/次),禁止自行混合药物。

配伍顺序:先使用支气管扩张剂,间隔5-15分钟再用激素,以增强渗透。

药物保存:未开封避光存放于25℃以下,开封后24小时内用完,禁止冷藏。

三、家庭雾化操作全流程解析

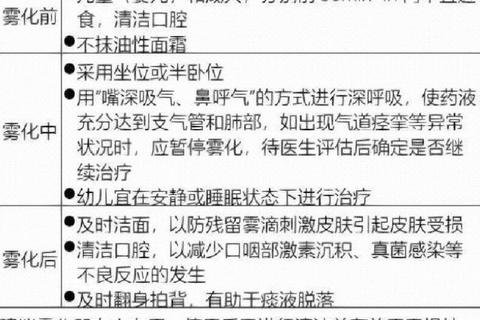

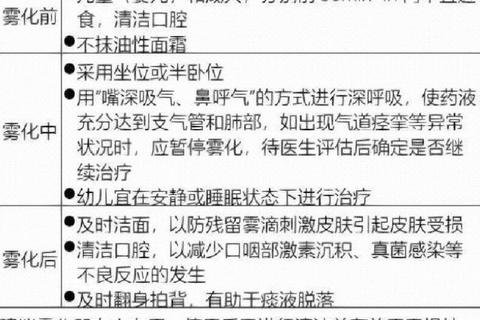

1. 雾化前准备

时机选择:餐前1小时或餐后2小时进行,避免呕吐。

清洁护理:洗脸并擦去油性面霜,清理鼻腔分泌物,防止药物吸附与阻塞。

设备检查:新雾化器需空转3-5分钟去除异味,药杯垂直放置防漏液。

2. 雾化过程控制

体位与呼吸:婴儿采用半坐卧位,面罩紧贴面部(距离≤3cm),缓慢深呼吸以增加肺部沉积率。

雾化参数:颗粒直径3-5μm为佳,单次药液量3-4ml,时间控制在10-15分钟。

异常处理:若出现呛咳、面色发绀,立即暂停并拍背排痰。

3. 雾化后护理

口腔清洁:用棉签蘸温水擦拭口腔,减少念珠菌感染风险。

设备消毒:拆洗面罩与雾化杯,温水冲洗后晾干,每周用医用消毒液浸泡。

四、风险规避:常见误区与应对策略

误区1:雾化副作用比输液更大

真相:雾化药物剂量仅为全身用药的1/10,且直接作用于呼吸道,全身吸收少。

误区2:咳嗽即可雾化“镇咳”

警示:咳嗽是排痰的正常反应,滥用激素可能抑制免疫功能。仅感染后咳嗽持续>3周才考虑雾化。

误区3:睡着时雾化效果更好

纠正:睡眠中呼吸浅慢,药物难以到达下呼吸道,建议在清醒安静状态下进行。

不良反应应对:

喉部痉挛:立即停止治疗,保持气道通畅,必要时就医。

面部皮疹:清洁后涂抹保湿霜,严重时使用抗过敏药。

五、特殊群体的个性化管理

早产儿:肺发育不成熟者需减少单次雾化时间至5-8分钟,密切监测血氧。

过敏体质婴儿:首次使用支气管扩张剂前,可先试吸0.1ml观察反应。

行动建议:家长必备清单

1. 症状观察表:记录咳嗽频率、喘息程度与药物反应,就诊时提供详细数据。

2. 应急联系卡:标注常用药物名称、剂量及主治医生电话,随身携带。

3. 家庭雾化日志:记录每次操作时间、药液余量及设备清洁情况,避免重复用药。

雾化治疗是一把双刃剑,科学使用能加速康复,盲目操作则可能适得其反。当婴儿出现呼吸频率>50次/分、口周发绀或精神萎靡时,务必立即就医。