在抗生素市场中,阿莫西林作为应用最广泛的青霉素类药品之一,其价格波动始终牵动公众神经。从几元到几十元不等的售价差异,到近年来的整体价格走势,背后是复杂的市场供需、成本变化与政策调控的综合作用。本文将从科学角度拆解阿莫西林价格形成机制,帮助公众更理性地理解这一“家庭常备药”的经济学密码。

阿莫西林价格的核心驱动因素始终围绕市场供需平衡展开。根据行业报告,中国阿莫西林原料药产能从2025年的18.5万吨预计增长至2030年的27.5万吨,年复合增长率约5.3%。但产能扩张并不必然带来价格下降,因为需求端同样呈现持续增长:

这种动态平衡常被突发事件打破。例如2020年新冠疫情初期,部分药厂停工导致原料药产量下降,市场价格短期内上涨约20%,随后在产能恢复后逐步回落。

阿莫西林的价格链由原材料、生产工艺、流通环节共同构成:

1. 原料药成本占比超60%:作为半合成青霉素,其核心原料6-APA(氨基青霉烷酸)的价格波动直接影响终端定价。2020年因环保限产,6-APA价格从210元/公斤飙升至520元/公斤,直接导致制剂成本上升近千元/吨。

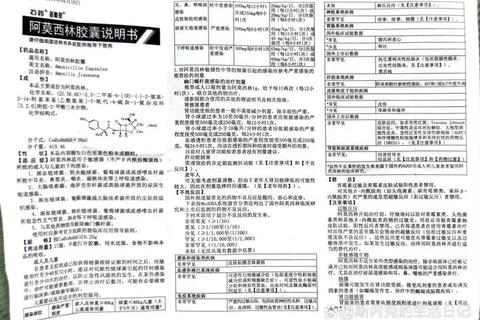

2. 工艺技术差异:普通仿制药与采用微粉化、缓释技术的产品价差可达3-5倍。例如采用分子单体制剂技术的兽用阿莫西林,因生物利用率提升,价格比传统混合制剂高40%-50%。

3. 流通环节加价:从药厂到零售终端,仓储物流、渠道分销等成本约占最终售价的15%-20%,偏远地区因运输成本更高可能出现区域溢价。

政策调控与行业竞争格局深度塑造价格曲线:

1. 原研药专利悬崖:随着更多仿制药通过一致性评价,原研药(如葛兰素史克)与国产仿制药价差将从目前的3-4倍逐步收窄至1.5倍以内。

2. 耐药性倒逼升级:针对耐药菌株开发的阿莫西林/克拉维酸钾复方制剂,因研发投入增加,价格可能比普通制剂高30%-40%。

3. 替代品冲击:头孢类抗生素在儿科、外科等领域的渗透率提升,可能分流10%-15%的阿莫西林市场需求,间接抑制价格上涨空间。

1. 选择正规渠道:优先通过医院或连锁药店购药,避免低价陷阱。某地药监部门抽检显示,网购平台低价阿莫西林不合格率高达23%。

2. 按需购买:普通感染疗程通常5-7天,囤积药品易造成浪费。注意查看批号,避免服用过期药物引发不良反应。

3. 特殊人群关注:孕妇、肝肾功能不全者应选择高纯度制剂(如无菌粉),尽管价格较高,但可降低过敏风险。

阿莫西林的价格波动本质是医疗资源分配的微观映射。作为消费者,既要关注短期价格变化,更需建立科学用药观念——在医师指导下合理使用抗生素,减少非必要需求,才是降低个人医疗支出、延缓耐药菌产生的根本之策。随着带量采购扩围和仿制药质量提升,未来3-5年阿莫西林价格将趋于稳定,公众有望以更合理的成本获得优质药品。