月经是女性生殖健康的晴雨表,但超过80%的女性在一生中会经历不同程度的月经紊乱。从周期异常到经量失衡,背后可能隐藏着内分泌失调、疾病隐患或生活方式问题。本文结合临床研究与权威指南,系统解析月经不调的原因及应对策略,帮助女性科学管理健康。

月经不调的成因复杂,需从生理、病理及环境多角度分析:

1. 内分泌失调:下丘脑-垂体-卵巢轴功能紊乱是主要诱因。压力大、作息紊乱或节食可抑制激素分泌,导致无排卵性月经。多囊卵巢综合征(PCOS)、甲状腺功能异常等疾病也会直接干扰内分泌。

2. 器质性疾病:子宫肌瘤、息肉、盆腔炎等生殖系统疾病可能引起经量过多或周期延长。

3. 生活方式影响:长期熬夜(尤其是23点后)会阻碍激素分泌节律;高糖高脂饮食增加雄激素水平,抑制排卵;久坐、缺乏运动则导致气血不畅。

4. 精神压力与情绪波动:焦虑、抑郁等情绪通过神经内分泌途径抑制卵巢功能,引发周期紊乱。

5. 药物与外界刺激:紧急避孕药、抗生素滥用、电磁波暴露(如长时间使用电子产品)可能干扰激素平衡。

特殊人群需警惕:青少年因生殖系统未成熟易出现周期不规律;更年期女性因卵巢功能衰退常伴随经期紊乱;孕妇若出现异常出血需优先排除流产或宫外孕。

若出现以下情况,建议48小时内就诊:

诊断流程:医生通常通过病史采集(如基础体温记录)、妇科检查、超声及激素六项检测(FSH、LH、E2等)综合判断病因。

1. 记录月经周期:使用APP记录经期、症状及基础体温,便于早期发现异常。

2. 定期体检:每年一次妇科超声及激素水平检测,筛查潜在疾病。

3. 环境调控:避免久吹空调导致宫寒;减少接触塑料制品中的环境激素。

4. 特殊人群注意:

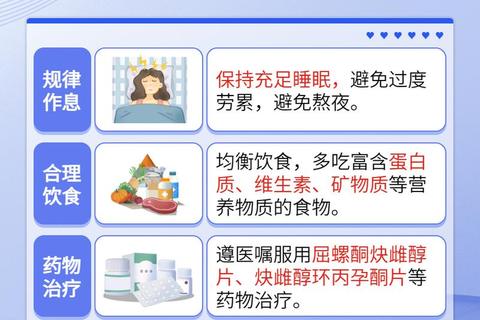

月经不调并非“小事”,其背后可能关联全身健康。普通女性可通过调整作息(23点前入睡)、均衡饮食(增加全谷物和深色蔬菜)、适度运动(每周3次有氧)实现基础预防。若自我调理3个月无效,或伴随严重症状,务必及时就医,避免延误治疗。

健康是女性自我关怀的基石,科学管理月经周期,才能为生命活力保驾护航。