类风湿关节炎(RA)是一种以关节滑膜炎症为核心病理特征的慢性自身免疫性疾病,全球患病率约0.5%-1%,我国患者超过500万。其典型症状包括晨僵、关节肿胀疼痛,严重时可导致关节畸形和功能障碍。传统治疗以非甾体抗炎药、免疫抑制剂和糖皮质激素为主,但长期使用可能引发胃肠道损伤、感染风险增加等问题。近年来,靶向治疗与中药调理的联合应用逐渐成为临床新趋势,本文将系统解析这一策略的科学性、适用场景及注意事项。

靶向治疗通过特异性抑制免疫系统的关键分子或细胞,实现“精准打击”。目前主流药物包括:

1. 生物制剂:如抗TNF-α药物(阿达木单抗)、IL-6受体拮抗剂(托珠单抗)和B细胞靶向药物(利妥昔单抗)。这些药物能快速抑制炎症反应,尤其适用于中重度活动性RA患者,临床数据显示其关节保护有效率可达60%-70%。

2. JAK抑制剂:托法替布等小分子药物通过阻断JAK-STAT信号通路发挥作用,口服方便且起效快,但对感染风险需密切监测。

3. 新型纳米靶向递送系统:如厦门大学团队开发的调节性滑膜成纤维细胞膜包裹纳米颗粒(FIRN),动物实验显示其能精准靶向炎症关节,显著减少关节破坏。

适用人群:传统治疗无效、病情快速进展、合并多关节损伤或重要脏器受累者优先考虑。但需注意,妊娠期、活动性感染或严重免疫功能低下者禁用生物制剂。

中医药通过调节免疫平衡、抑制炎症因子和改善微循环发挥治疗作用,主要形式包括:

1. 经典方剂:如含青风藤的益肾蠲痹丸可抑制Th17细胞分化,雷公藤多苷片通过阻断NF-κB通路减轻滑膜增生。

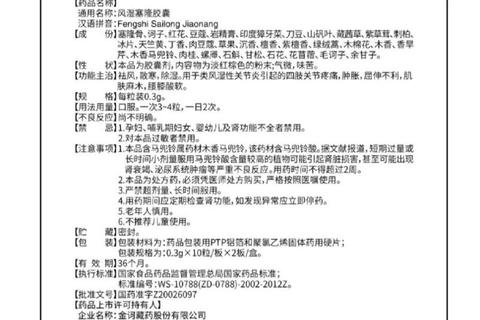

2. 中成药:盘龙七片联合塞来昔布治疗RA的临床研究显示,总有效率提升15%,且消化道不良反应发生率降低。

3. 活性成分:青藤碱(正清风痛宁)可下调IL-17表达,白芍总苷通过调节Treg/Th17平衡改善关节症状。

联合增效机制:靶向药物快速控制急性炎症,中药通过多组分协同作用(如黄芪甲苷增强免疫调节、丹参酮改善微循环)延缓病情进展,二者联用可减少西药剂量及毒副作用。

1. 儿童患者:优先选择副作用较小的白芍总苷,必要时联合低剂量托法替布,需定期监测生长发育指标。

2. 孕妇/哺乳期:禁用雷公藤类药材,可考虑青蒿素衍生物联合局部理疗,生物制剂需严格评估胎盘穿透性。

3. 合并肝肾功能异常者:使用虎杖提取物替代甲氨蝶呤,配合贝利尤单抗减少肾脏负担。

1. 症状监测工具:采用DAS28评分量表(含肿胀关节数、血沉等指标)每月评估,及时调整方案。

2. 感染预防:生物制剂使用期间避免活疫苗接种,出现发热需立即排查结核、乙肝等潜在感染。

3. 生活方式干预:

总结:靶向治疗与中药调理的联合应用标志着RA治疗进入“精准调控+系统修复”的新阶段。患者需在风湿免疫科医生指导下,结合个体差异制定分层治疗方案,同时重视生活方式的整体调整。随着纳米递送技术、单细胞测序等前沿科技的突破,未来可能实现更个性化的治疗组合,为攻克这一顽疾带来新希望。