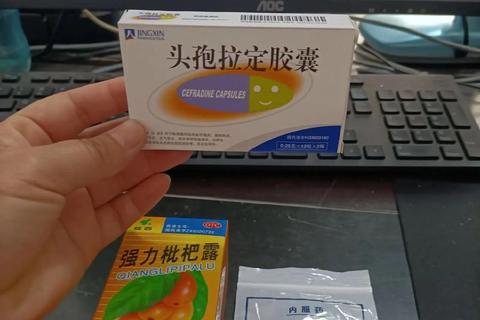

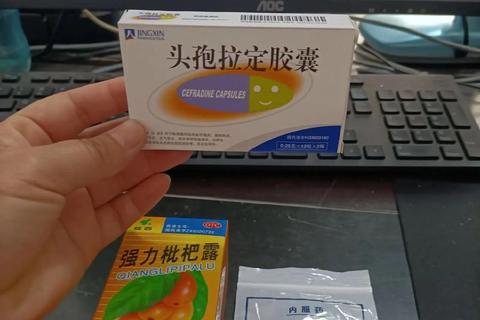

在家庭药箱中,头孢拉定胶囊常被误认为是“消炎药”,这种认知误区可能导致用药不当甚至健康风险。以下从作用机制、适应症和用药误区等角度,解析抗生素与消炎药的本质区别,并提供科学用药指导。

一、抗生素与消炎药:本质差异与作用机制

1. 消炎药的作用原理

消炎药分为两类:

非甾体抗炎药(如布洛芬、阿司匹林):通过抑制环氧合酶减少前列腺素合成,缓解红肿热痛,但不针对感染源。

糖皮质激素(如泼尼松):通过抑制免疫反应和炎症介质释放,用于自身免疫性疾病或严重过敏反应。

2. 抗生素的抗菌机制

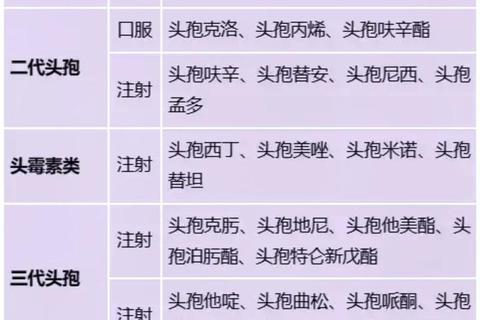

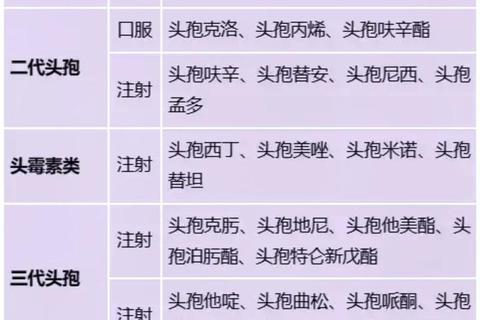

头孢拉定属于第一代头孢菌素类抗生素,通过破坏细菌细胞壁的合成达到杀菌效果。其作用靶点为青霉素结合蛋白(PBPs),抑制肽聚糖交联,导致细菌膨胀破裂。尤其对革兰氏阳性菌(如金黄色葡萄球菌)和部分革兰氏阴性菌(如大肠埃希菌)有效。

关键区别:抗生素仅针对细菌感染引起的炎症,而对病毒、真菌或非感染性炎症无效。例如,病毒性感冒或类风湿性关节炎使用头孢拉定不仅无效,还可能引发耐药性。

二、头孢拉定胶囊的适应症与使用规范

1. 适用场景

头孢拉定胶囊主要用于轻中度感染:

呼吸道感染:急性咽炎、扁桃体炎、支气管炎;

泌尿生殖系统感染:膀胱炎、肾盂肾炎;

皮肤软组织感染:疖肿、蜂窝组织炎。

禁忌症:对头孢菌素过敏者、青霉素过敏性休克史患者禁用;肾功能不全者需调整剂量。

2. 剂量与疗程

成人:0.25~0.5g/次,每6小时一次,日剂量不超过4g。

儿童:按体重12.5~25mg/kg,每6小时一次。

特殊人群:孕妇需权衡利弊,哺乳期妇女建议暂停哺乳;肾功能不全者需延长给药间隔。

误区警示:

症状缓解后擅自停药:易导致细菌耐药性,需完成全程治疗(通常7~14天)。

与阿莫西林混用:两者均为β-内酰胺类抗生素,联用可能增加过敏风险,且无协同作用。

三、常见用药误区与健康风险

1. 混淆抗生素与消炎药

将头孢拉定用于退烧或止痛(如头痛、关节痛),可能掩盖真实病因并延误治疗。例如,痛风发作时需用非甾体抗炎药,而非抗生素。

2. 滥用导致耐药性

我国抗生素滥用问题严峻,头孢类耐药率逐年上升。研究显示,金黄色葡萄球菌对头孢拉定的耐药率已超30%。

3. 忽视不良反应

头孢拉定常见副作用包括:

胃肠道反应:恶心、腹泻(发生率约6%);

过敏反应:皮疹、荨麻疹(严重者出现过敏性休克);

肝肾毒性:长期使用可能引起转氨酶升高或血尿。

四、科学用药建议与预防措施

1. 感染初步判断

细菌感染特征:脓性分泌物(如黄绿色痰)、局部红肿热痛、血常规显示白细胞及中性粒细胞升高。

病毒感染特征:清水样鼻涕、咽痛无脓点、淋巴细胞比例升高。

2. 家庭应急处理

轻微皮肤感染:清洁消毒后外用抗生素软膏(如莫匹罗星);

尿频尿急:增加饮水,监测体温,若48小时无缓解需就医。

3. 特殊人群注意事项

儿童:优先选择颗粒剂型,避免肌注;密切监测过敏反应。

孕妇:仅在利大于弊时使用,孕早期尽量避免。

4. 预防细菌耐药性

不自行购买抗生素;

不将剩余药物用于其他感染;

接种疫苗(如肺炎球菌疫苗)减少感染风险。

五、何时就医?关键信号不可忽视

出现以下情况需立即就诊:

1. 高烧(体温≥39℃)持续48小时以上;

2. 呼吸困难、意识模糊等全身中毒症状;

3. 用药后出现皮疹、水肿或血尿。

头孢拉定作为经典抗生素,需在明确细菌感染的前提下规范使用。公众应摒弃“抗生素=消炎药”的误区,通过科学认知和合理用药,守护自身与家人的健康防线。