月经量少是困扰许多女性的常见问题,中医称之为“经水涩少”或“月经过少”,表现为经期缩短、经量明显减少甚至点滴即净,常伴随经血颜色异常、头晕乏力等症状。这不仅影响生理健康,还可能反映脏腑功能失调。本文结合中医理论与临床实践,系统解析其成因与调理方案,帮助女性科学应对。

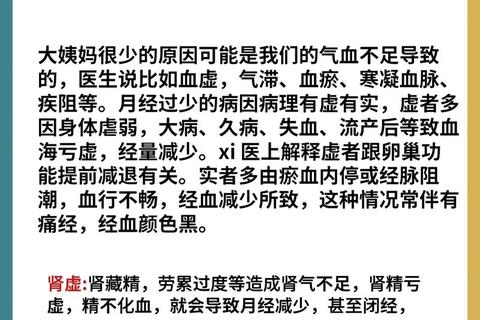

中医认为月经量少与气血不足、肝肾亏虚、寒凝血瘀三大因素密切相关。气血是月经的物质基础,若长期熬夜、过度节食或久病体虚,会导致冲任脉失养;肝肾不足则因先天禀赋薄弱或房劳过度,导致精血亏虚;而寒湿侵袭(如长期饮冷、衣着单薄)会使气血凝滞,经行不畅。

典型症状包括:

需警惕的是,若突然出现经量锐减并持续3个月以上,可能提示卵巢功能衰退、宫腔粘连等器质性疾病,需及时就医排查。

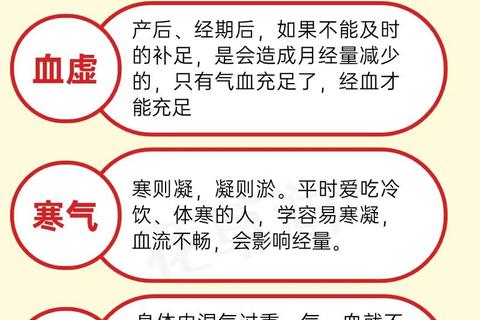

根据体质差异,月经量少可分为以下三类证型,需针对性干预:

特征:经色淡红、质地清稀,伴头晕心悸、指甲苍白。

调理重点:

特征:经量渐少、腰酸耳鸣,多见于熬夜族或更年期前期女性。

调理重点:

特征:经血色暗、小腹冷痛,遇热缓解,常见于长期饮冷或产后受寒女性。

调理重点:

饮食是调理月经的基础,需遵循“温补为主、滋阴养血、忌寒凉”原则:

1. 保暖防寒:尤其注意腰腹、足部保暖,经期可使用暖水袋热敷下腹部。

2. 情绪管理:练习八段锦“双手托天理三焦”式,配合玫瑰花3g+陈皮5g代茶饮疏肝解郁。

3. 作息规律:保证晚上11点前入睡,避免熬夜耗伤肝血。

4. 适度运动:选择瑜伽、太极等舒缓运动,避免剧烈运动导致气血耗散。

若出现以下情况,应立即就诊:

建议女性通过APP记录月经周期、经量及伴随症状,每半年进行一次中医体质辨识。日常调理可搭配代茶饮(如当归5g+麦冬3g+玫瑰花3g),但需注意:湿热体质(如口苦、痤疮)者不宜温补,建议咨询中医师个性化调整。

月经是女性健康的“晴雨表”,科学调理需身心同治。通过中医内外兼治的智慧,结合现代健康管理,可帮助女性重建月经节律,提升生活质量。